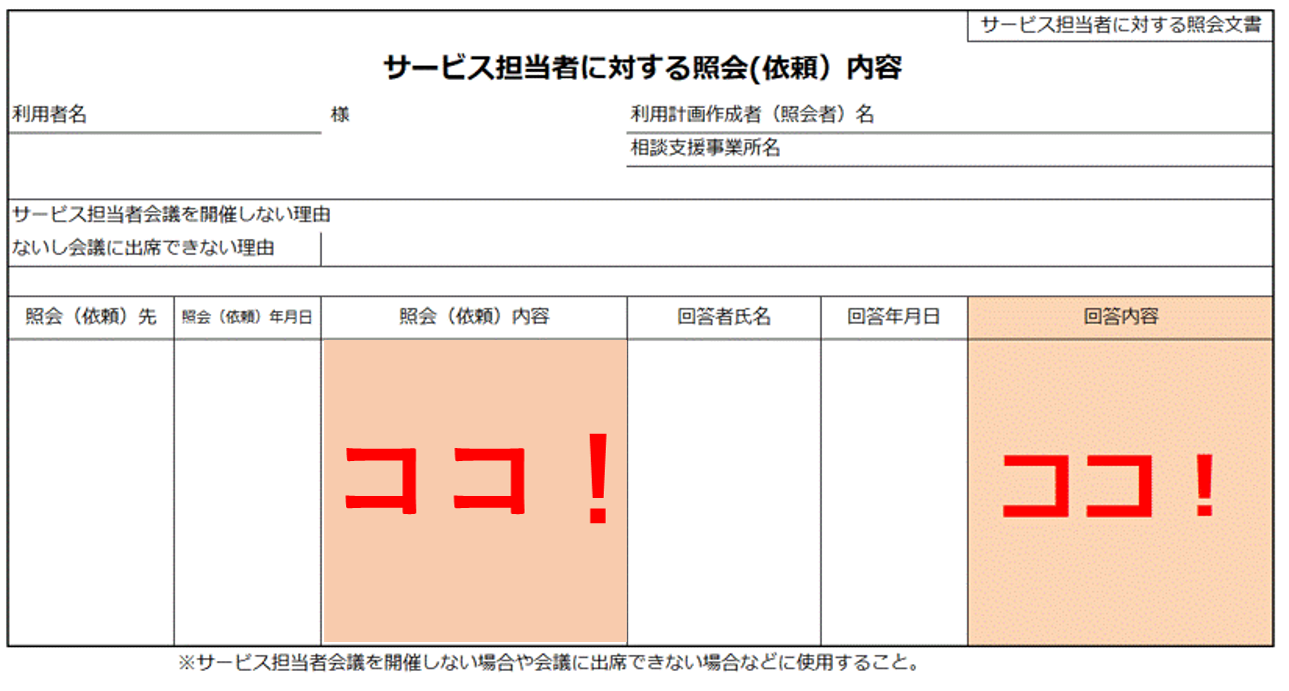

サービス担当者に対する照会(依頼)内容の記入例(200事例)

ケアマネじゃあ

/

サービス担当者に対する照会(依頼)回答内容の記入例を介護サービス種別ごとにまとめてみました。

(200事例)

下記の内容でも使うことができます

①紹介の依頼(ケアマネ ⇒ 介護サービス事業所)

②サービス担当者に対する照会(依頼)回答内容の記入例

③ケアマネに対する情報提供(介護サービス事業所 ⇒ ケアマネ)

是非ご活用ください!

※今後、随時追加していきます

照会(依頼内容)ケアマネ ⇒ サービス事業所

| ご本人、ご家族の意向をもとに居宅サービス計画書の原案を作成いたしました。ご意見やご質問、修正点などがありましたらご意見ください。 |

| 〇〇様のサービス利用時のご様子など気になる点やお気づきの点がございましたら教えてください。 |

| サービス提供上の注意点などケアチームで共有しておくべき点等がございましたら教えてください。 |

| これまでのサービス利用時のご様子や今後、在宅生活を継続していくうえでの課題等がありましたらご教示ください。 |

| ケアプランのサービス内容や頻度、時間帯、役割分担などについてご意見等がありましたらよろしくお願いいたします。 |

デイサービス(通所介護)

食事について(デイサービスの意見)

| 普段から食事をよく噛まずに飲み込んでしまうことが多いようで、そのためむせ込んでしまうことがあります。なるべく職員が近くにいるようにして、ゆっくり食べることと、口に詰め込み過ぎないように声かけをしております。今後も、むせ混むことが多いようであれば、食事形態の変更も相談させていただきたいと思います。 |

| 食欲は旺盛でむせ込むこともありません。食べこぼし等もなくスムーズに食事もとられています。 |

| 食事中はいつも親しい方と楽しく談笑しながら食べておられます。食事中に少し体が傾いてしまうので、クッションやひじ掛けなどを工夫して、食事姿勢を保てるようにしております。 |

| 食事中、姿勢が傾いてしまうことが多いので、職員が見守り声かけを行い、必要に応じて適切な座位で食事が摂れるように介助することがあります。 |

| 食事前にはトイレに行っていただくように声かけをしております。くつろいでいる座席から食卓テーブルまでは歩行器を使って、ゆっくりと移動されています。 |

| 食事の座席位置にこだわりがあり、先日も座席位置の変更をお願いした際に、強く拒否されたので、元の位置に座席を戻しております。 |

| 最近食事を摂りづらそうにされているので、口腔内を確認すると義歯が合っていないようでした。ご家族に報告して、早いうちに歯科受診することをお勧めしております。 |

| 最近は食欲も旺盛でほぼ毎回、全量摂取されます。体重測定をした結果、先月より〇kg増加しておりました。食事摂取による栄養状態の改善と同時に、運動等による消費カロリーも増やしていく必要があると思います。 |

| 好き嫌いが多く、大好きなメニューの時は、全量摂取されますが、嫌いなメニューの時は全く手を付けられません。体重の減少等も見られないので、食事を残されても、現在は様子観察としております。 |

| 甘いものが大好きで、ティータイムにお茶とお菓子を友人と一緒に談笑しながら食べることをとても楽しみにされております。 |

| 1人暮らしで、水分量をしっかり確保していく必要があると思います。デイサービスでは定期的な水分補給と、在宅でも一定の水分量が確保できるように声かけをさせていただいております。 |

入浴について(デイサービスの意見)

| 入浴前のバイタルチェックで血圧測定をしております。血圧が平常時より高いときには入浴を中止して、清拭と部分浴で対応するようにしております。 |

| 入浴前のバイタルチェックで、平熱を大幅に上回る時は、無理をせずに入浴は中止し、清拭と部分浴で対応するようにしております。 |

| 入浴を拒否されることが時々ありますが、職員が上手に声掛け誘導して、かならず入浴していただくようにしております。 |

| 洗身はタオルを渡しご自分でしていただくようにしておりますが、浴槽への移乗は転倒の危険性があるため、職員が側について移乗の一部介助を行っております。 |

| 洗身する際は、出来る限りご自分で洗ってもらうようにしております。手の届く前側などはご自分で洗ってもらい、手の届かない背中などは職員が介助するようにしております。 |

| 最近は乾燥のためか湿疹が酷く、露出している部位より見えない部位に多くみられます。デイサービスの入浴では石鹸を使用せず、刺激しないように対処しています。必要に応じて、低刺激のボディソープで対応することも検討しております。 |

| 衣服着脱の際に、ふらついて転倒しそうになることがあるので、必ず職員が見守り、一部介助をするようにしています。 |

| 衣服を脱いだ際に、全身状態を確認しております。〇〇に表皮剥離がありましたので、看護師が処置をしております。送迎の際にご家族へ報告し、病院受診を提案しております。 |

| 衣服を脱いだ際に、かならず皮膚の状態を観察するようにしております。臀部に発赤のようなものがありました。看護師に報告して様子観察をしております。その都度送迎の際にご家族へは報告しております。 |

| デイサービス利用時は必ず入浴していただいております。入浴後はさっぱりとした表情で、水分補給をされていることが多いです。 |

| 普通浴で入浴されています。脱衣所から浴室への移動や浴室内の移動時は職員が見守りしております。洗身については前面はご自分で洗われ、手の届かないところは職員が介助しております。衣服の着脱は声かけ、見守りが必要ですが、時間をかけて何とかご自分で可能です。 |

| 自宅ではシャワー浴で浴槽に入ることが出来なかったため、『久しぶりにゆっくり湯船につかれた』と大変喜ばれていました。身体の清潔保持だけでなく、リラックス効果や血流改善も期待できるため、今後もデイサービスでの入浴が必要だと思います。 |

| ご家族からはできる限り入浴させてほしいとのご要望がありますが、『今日は体調が悪いので入浴したくない』と言われることが時々あり、その際は清拭や足浴、手浴で代替しております。 |

| 時々血圧が〇〇〇台と高いことがあります。あらかじめ主治医から〇〇〇台が入浴可否のボーダーラインだと指示を受けているので、その際は入浴は中止し清拭や足浴、手浴で代替しております。 |

排泄について(デイサービスの意見)

| 排泄後の後始末が十分にできず、排せつ物の流し忘れがかなりの頻度であります。その都度声掛け確認をし、忘れているときは職員が流すようにしております。 |

| 排泄間隔を把握して、定期的にトイレ誘導の声掛けをしております。便器への立ち座りは手すりを持ちながら、ご自分で可能です。 |

| 排泄は基本的に自立されており、失敗することなく排泄できております。ズボンの上げ下げも手すりを持ちながら自分で行うことができます。 |

| 排泄はご自分でトイレに行かれますが、ふき取りが十分できておらず、下着が汚れていることがあります。職員が声掛け見守りをして、排泄後の一部介助を行っております。 |

| 排泄の声掛けとトイレまでの誘導と見守りを必ず行っております。排泄はご自分でされていますが、排泄後の後始末やズボンの上げ下ろしが十分に行えないので、職員が一部介助しております。 |

| 尿意便意はなく、排泄はオムツ対応で全介助です。時間を決めてオムツ交換を行っております。 |

| 時々、尿取りパッドの中に排泄されていることがあります。なるべくトイレで排泄できるように、時間を決めてトイレ誘導、声掛けを行っております。 |

| 最近ではトイレに間に合わず、パンツの中に排泄していることが増えてきています。紙パンツの検討と定期的なトイレ誘導、声掛けが必要です。 |

| トイレの場所がわからなくなることがあるので、職員による声かけとトイレ誘導を行っております。またトイレの場所がわかるように目印になるものを設置する工夫をしております。 |

送迎について(デイサービスの意見)

| 朝の迎えの際は、すでに着替え終えて、荷物を持って玄関で待たれています。『寒いので室内でお待ちくださいね』とその都度お声をかけておりますが、ほとんど玄関の外で送迎車を待っておられます。 |

| 朝の迎えの際は、『行きたくない』と拒否されることがありますが、職員が上手に声掛けしながら利用のお誘いをしております。デイホールについてからは、他の利用者と談笑したりするなど、『帰りたい』などの発言もなく、穏やかに過ごされています。 |

| 朝の迎えの際、着替えや薬などの準備ができていないことが頻繁にあります。その都度職員で対応しておりますが、今後も続くようであれば、ヘルパーなどによる身支度の支援が必要ではないでしょうか? |

| 送迎時は家族の介助で玄関まで出てこられます。車に乗り込んだ際、いつもにこやかに他の利用者に挨拶されています。 |

| 送迎時はいつもにこやかに挨拶されて出てこられます。杖を突いて玄関から出てこられ、車に乗車されますが、段差があり転倒の危険があるので、かならず職員が付き添って車に乗り込んでもらうようにしております。 |

| 乗車時はふらついて転倒しそうになることがあるので、声掛けをしながら、いつでも体を支えられるようにして車に乗っていただいております。 |

| 車中では窓から見える景色を見たり、同乗者と世間話をしたりしています。車酔い等もなく到着までの間穏やかに過ごされています。 |

| 帰宅時間が近づくと、すこし落ち着かない様子が見られます。『何時に帰りますか?』『車は出ますか?』『忘れ物はないだろうか?』などの発言が見られるので、その都度職員が声掛けをすると安心されます。 |

| 朝の迎え時、すでに失禁されていることが多くなりました。 |

レクリエーションについて(デイサービスの意見)

| 散歩がお好きなので、デイサービスの周囲を職員の介助のもと、歩行訓練も兼ねて散歩をしております。お花が好きで、季節ごとの花を見てうれしそうな表情を浮かべておられます。 |

| 行事や創作活動などにその都度声をかけておりますが、消極的な返答しかなく、テレビや新聞を見て過ごすことが多いです。ご本人の過ごしやすいスタイルを尊重して、無理強いはしないようにしております。一人にならないようにできる限り職員が声掛けをするようにしております。 |

| 午前中は次第に落ち着いて過ごせる様になりました。レクレーションはお好きなようで積極的に参加されています。時々落ち着かなくソワソワされることがありますが、スタッフがその都度声掛けをして対応するようにしております。 |

| 季節の飾り作りなどの創作活動に積極的に参加されております。とても起用に指先を使って作品作りに励んでおられ、友人たちといつも楽しそうに談笑しながら参加されています。 |

| 季節ごとの行事やおやつ作りなどに積極的に参加されています。友人たちと一緒にレクリエーションをすることをとても楽しみにされており。『また来たいと』嬉しそうに言われておりました。 |

| 機能訓練指導員のもと運動機能改善プログラムに参加されております。内容は集団で行う体操や、マシンを使用した筋力向上トレーニングなどで、毎回積極的に参加されるのですが、張り切り過ぎて息切れしてしまうことがあるので、声掛けと見守りをしながらペース配分を考えて実施していきたいと思います。運動実施後はバイタルを必ず確認するようにしております。 |

| 外出行事を楽しみにしておられ、特に買い物と季節の花見がお好きなようです。外出時は杖を使用し、職員が側に必ず付くようにしております。買い物や花見という形で機能訓練を実施することで、モチベーションを高めながら効果的、効率的に実施することができます。 |

| デイサービスに来られてからは、椅子の上でできる体操とヨガに参加されています。毎回積極的なお気持ちでデイサービスに臨まれ、楽しんで参加されています。 |

| デイサービスではテレビを見て過ごされることが多く、ニュースや相撲中継などを熱心に見られております。 |

| デイサービスではあまりレクリエーションには参加されず、ソファーでウトウトと傾眠されることが多いようです。レク参加の声掛けをしておりますが、消極的な返事が返ってきます。 |

機能訓練について(デイサービスの意見)

| 機能訓練指導員のもと運動機能改善プログラムに参加されています。内容は集団で行う体操や、マシンを使用した筋力向上トレーニングなどで、毎回積極的に参加されていますが、張り切り過ぎて息切れしてしまうことがあるので、声掛けと見守りをしながらペース配分を考えて実施しています。運動実施後はバイタルを必ず確認するようにしています。 |

| リハビリでは言語訓練(発声練習等※言語聴覚士不在時は看護師が実施)や運動(立ち上がり・拘縮予防・筋トレ等)を実施しています。 |

| リハビリの成果で歩行時のふらつきは減ってきています。壁や家具を伝って歩くことは可能です。 |

| 下肢が外に開き躓きやすい為、注意が必要です。連続して100メートル歩行可能ですが、疲労感がある様子なので、休憩をしっかりとりながらリハビリを実施しています。 |

| 言語聴覚士より毎回口腔内のマッサージや口腔ケアを実施しております。必要時は吸引も行っています。 |

| 時間に決まりがあり、リハビリ時間は1人〇分となっています。また他の入居者さんもいるので、限られた時間内で出来るだけ個別のリハビリは実施し、その後、集団レクなどを実施しております。リハビリには積極的に取り組まれています。 |

| 先日、個別でリハビリを実施しました。今後も継続し個別リハビリの希望がありますので、自室においても自分でできるようなリハビリの指導も行っていきたいと思います。 |

| 歩行時のふらつきもなくなり、歩行状態は安定してきています。リハビリも熱心に取り組まれているようです。 |

| 筋力の維持、改善に必要な筋力リハビリテーションに加え、日々の活動量を増やす生活習慣の見直しが必要です。現在の残存能力を活かして、日常生活の中で可能な限り体を動かすように働きかけていく必要があります。また、生きがいや役割、楽しみを増やすことで、活動量が増え、それがさらに心身機能の活性化につながるという好循環につなげていきたいと思います。 |

| 脳梗塞の後遺症により小刻み歩行となっています。リハビリテーションと同様に日常生活における実用歩行の場面を増やしていくことが歩行の安定につながります。そのためには安全に移動できる手段を確保すると同時に、生活の中で役割や楽しみを見つけることが重要です。 |

| 歩行状態は安定してきているので、現在の状態を維持できるように、本人の自立意欲を高めてリハビリが継続できるようにしていく必要があります。 |

| 転倒や転落による事故の危険性を回避するため、運動機能の向上及び安全に生活できる環境整備を行っていく必要があります。 |

| 定期的にリハビリする事で、自身で行なえる生活動作が少しでも増えていくようにしたいと思います。 |

| 他者と交流をすることで日常生活の活性化を図り、生活意欲を引き出せるようにしていく必要がある。 |

| リハビリだけでなく、水分摂取や栄養管理に十分気をつけ、体力が向上していくようにする必要があります。 |

| 今後も定期的な医師の診断と処方および、運動と栄養改善により脳梗塞の再発を予防していく必要があると思います。 |

| 現在の筋力や体力が維持できるようにリハビリを継続していく必要があると思います。 |

| 機能訓練指導員とできること、できないことを明確にしたうえで、機能向上の可能性を検討しながらリハビリメニューを考えています。 |

| 外出機会の確保や他者との交流機会を確保することで、身体機能と生活意欲の低下を防止していく必要があります。 |

| リハビリを継続することで、歩行状態が改善し他のADLにも好影響が期待できます。少しでも達成感が感じられるような工夫をしながら、モチベーションを維持できるようにしていきたいと思います。 |

| 歩行器歩行されていますが、右足の動きが悪くすり足気味なので転倒の危険があります。今後も歩行訓練は継続して行っていく必要があると思います。 |

| 食事は毎回全量摂取されています。身体機能は現状維持です。立ち上がりの際、ふらつくことがありますが、現在は、体のバランスをとるようなリハビリを実施しており、徐々に修正できています。リハビリ内容は、歩行練習、バランス訓練、筋力維持の運動、ストレッチ等を行っています。 |

薬の内服について(デイサービスの意見)

| 身体的にはお変わりありませんが、薬が飲めていない事が頻繁に見られます。 |

| 朝食後の内服が出来ていないことが多いようです、飲み忘れがある時は、デイサービスに来てから内服していただいております。 |

口腔ケア(デイサービスの意見)

| 誤嚥性肺炎の予防のため口腔内の衛生状態を保つようにする必要があります。 |

| スタッフが歯ブラシや歯磨き粉、コップに水を入れて準備することで、なんとか自力で可能です。 |

| スタッフが歯磨き中の声かけと見守りを行っていますが、磨き残しが多い為、その後磨き直しが必要です。 |

| 動作能力的には自分で歯磨きすることは可能ですが、スタッフが見守り、声かけ、磨き残しがないか確認する必要はあると思います。 |

| 義歯の出し入れは自分でできますが、義歯の洗浄はスタッフが行うことで、口腔内の清潔を保っています。 |

| 義歯の着脱はご本人が行っていますが、洗浄はスタッフが行う必要があります。 |

| 口腔ケアに関する意識が欠如しているため、スタッフが声かけし促さなければ自発的に歯磨きをすることはありません。今後も継続的に口腔ケアの声かけをしていく必要があると思います。 |

| 口腔清潔に関しては、スタッフが水を本人の口元に持っていき、口に含んで吐き出すことで清潔を保持しています。 |

| 残歯はなく、義歯も使用していないので、スタッフが口腔内をガーゼで拭くことで清潔を保持しています。 |

| 歯ブラシや歯磨き粉やうがいの水を用意すれば、なんとか自分で行うことができるため、今後も自立支援の為のできる限りご自分でやっていただくように働きかけていきたいと思います。 |

| 歯ブラシを準備し渡すと本人が歯を磨きますが、ほとんど磨けていないので、スタッフが磨きなおしています。口腔内の清潔保持の為、やはり今後もスタッフの一部介助が必要だと思います。 |

| 歯磨きはスタッフが行い、口をすすいで吐き出す行為は自分で行っていただいています。 |

| 自歯で、スタッフが必要物品を準備することで、ご自分で磨くことができます。 |

| 自歯なし。毎食後にスタッフが準備したお茶や水を飲んで口腔ケアの代わりにしています。 |

| 自分で口腔ケアは困難なため、スタッフが、スポンジブラシで口腔ケアを実施しています。 |

| 自分で歯磨きをされますが、磨き残しが多いため、スタッフが再度磨き直す必要があります。 |

| 食後、介護者が口を開けるように促すと、本人が口を開けるので、入れ歯(義歯)を取り出し洗浄し、口腔内の清潔を保持しています。 |

| 認知症があり指示が通らず、協力動作は得られないため、スタッフが全介助することで、口腔内の清潔が保持できています。 |

| 認知症があるため、歯磨きを理解できず、スタッフが全介助で磨く必要があります。 |

| 認知症で歯磨きの行為がわからず自分では行えないので、介助者が指示しながら歯磨きすることで口腔内の清潔を保持しています。 |

コミュニケーションについて(デイサービスの意見)

| 本人がコミュニケーションに自信が持てるように、会話の機会をなるべく持って、自分の思いをできる限り伝えられるようにサポートしています。 |

| 人とのつながりを継続するためにも、他者との交流が必要です。難聴の為コミュニケーションがとりづらい面があるので、職員が意思疎通のサポートに入っています。 |

| 視力・聴力は年相応であり日常生活に問題はないですが、物忘れの症状が顕著になり、他者との会話がかみ合わなくなることが増えているので、職員が意思疎通のサポートに入るようにしています。 |

| コミュニケーション能力に問題があるため、思うように話せないことが多いですが、会話の機会を減らさないように、職員が言葉かけを工夫しながらコミュニケーションをとっています。 |

| コミュニケーションがとりづらい部分があるため、本人を孤立させないためにも、定期的に職員が声かけを行って、会話を欠かさないようにしています。 |

相談援助・話の傾聴について(デイサービスの意見)

| 様々な不安を抱いている様子が見られます。普段の様子や表情の変化に着目し、その都度スタッフで情報共有すると同時に、話の傾聴や共感を心がけるようにしています。 |

| 病気や体調のことについて不安を口にされることが増えてきています。気づいたときにスタッフが、その都度話を傾聴することで、少しでも不安を解消していけるようにしています。 |

| 病気や介護のことについて不安を抱えておられます。ご本人様が思っていることを傾聴することで、話し手の心の負担を軽くする効果があるため、今後も話の傾聴や共感的な姿勢で接することを継続していきたいと思います。 |

| 病気や介護のことについて不安を感じておられる様子です。職員が思いに耳を傾けることで、精神的な安らぎにつながっている様子のため、今後も継続して相談援助、話の傾聴を継続していきたいと思います。 |

| 独居生活で他者と会話をする機会が少ないため、スタッフができる限り話を傾聴するようにしています。目立った変化は見られませんが、孤独感や不安の解消につながるため、今後も継続して実施していきたいと思います。 |

| 将来のことについて漠然とした不安を抱えておられるようです。今後起こり得ることや、準備しておいた方が良いことなどの情報提供を行うことで、介護や生活に対する不安を少しずつでも解消できるようにしていきたいと思います。 |

| 介護負担が大きく、自宅で介護していくことに不安や負担を感じている様子です。今後も在宅介護を継続していくには介護者の負担を軽くしていくことは不可欠なため、話の傾聴や声かけを行うことで精神的な負担が軽減できるようにしていきたいと思います。 |

| 介護を優先した生活になっており、介護者が自分の時間を取ることが難しくなっているようです。ストレスもかなり蓄積されていると思われるため、送迎時に介護者に対する話の傾聴や助言を行うことで、精神的な負担軽減を図っていきたいと思います。 |

| サービスの利用について慣れないためか、精神状態が不安定な事もあります。定期的に声かけ・見守りすることで安心して過ごしてもらえるようにしたいと思います。 |

| これまでと生活環境が変わるので、緊張や不安もあると思われます。1日でも早く慣れてもらえるように声かけ、見守りを行い、他の利用者との仲介も行っていきたいと思います。 |

\サービス担当者に対する照会(依頼)内容の記入例/

ヘルパー(訪問介護)

生活援助

買物について(ヘルパーの意見)

| 買物をする際は、事前に必要なものを尋ね、メモしたうえで購入するようにしております。 |

| 買物をした後は、かならず購入品とレシート、お釣りをご本人の前で確認し説明するようにしております。 |

| 買物した後に、購入品に間違いないか確認をしておりますが、時々買ってきたものが気に入らないようで、不満を言われることがあります。 |

| 先日、既に冷蔵庫の中に充分在庫があるにもかかわらず、購入依頼されたことがありました。今後は冷蔵庫の中身を事前に確認し、購入品を聞き取るようにします。 |

| 食材の購入については、販売店の指定があり、かなりこだわりが強いようです。こちらも出来る限り対応するようにしておりますが、難しい場合はその都度説明させていただいております。 |

| 下肢筋力の低下が見られ、外出時には転倒の危険があります。重たい荷物を持って外出することは難しいようなので、買い物についてはヘルパーが引き続き支援をさせていただきたいと思います。 |

調理について(ヘルパーの意見)

| 判断力、理解力の低下により食後の片付けが難しくなってきているようです。今後もヘルパーの支援により、台所の衛生状態を保つ必要があると思います。 |

| 認知症の進行により、ご自分で調理を行うことが難しくなってきているようです。引き続きヘルパーによる調理援助が必要と思われます。 |

| 自分でできる調理は自分で行っていただき、出来ない部分についてヘルパーが支援するようにしております。 |

| 以前、鍋を焦がしたこともあり、コンロを使用することは危険になっています。ヘルパーによる調理援助は今後も必要だと思われます。 |

| 調理の味付けに関しては、ご本人のこだわりが強いので、こちらも出来る限り対応するようにしておりますが、時々味付けにご不満あるようです。 |

| 固い食材等はヘルパーがカットして、ご本人でも調理ができる部分については、極力やっていただくように声かけ、促しをしております。 |

| 味付けにこだわりが強い為、出来る限りのことはさせていただいておりますが、援助時間内に終えることは難しい日があります。その都度ご本人には説明しておりますが、なかなか理解していただけない状況です。 |

服薬について(ヘルパーの意見)

| 服薬管理が不十分であるため、食後の服薬確認と定期的な残薬の確認が必要だと思われます。 |

| 服薬管理が十分にできず。残薬がかなりあるようです。お薬カレンダーを活用し、ヘルパーによる見守り、声掛けが今後も必要だと思われます。 |

| 服薬についてはお薬カレンダーを活用して、毎食後に飲み忘れが無いように声かけ、手渡し、服薬確認を行っております。 |

| 最近残薬が多く、薬の飲み忘れがあるようです。主治医や薬剤師に相談して、薬内容の見直しや一包化などの相談をしてみる必要があるのではないでしょうか? |

掃除について(ヘルパーの意見)

| ケアプランで決定している箇所以外の掃除をお願いされることも頻繁にあります。介護保険では難しいことを説明していますが、なかなかご理解いただけないようです。『ケアマネさんにご相談ください』とお伝えしております。保険外(実費)対応も可能であることは説明させていただいております。 |

| なるべく一緒に掃除をしてもらうように声かけをしておりますが、ご本人はあまりやる気が無いようです。今後も、声掛けや促しをしていきたいと思います。 |

| 下肢筋力の低下により掃除を自分で行うことが難しくなってきています。ヘルパーの支援を受け、清潔な環境で生活することができています。 |

| 判断力、理解力の低下により、自分で掃除をすることが難しくなってきています。ヘルパーの援助を受けることで、衛生状態の保たれた快適な空間で生活することができるので、今後も援助が必要と思われます。 |

| 麻痺や関節可動域に制限があり、自ら掃除をすることが困難になってきています。ヘルパーの支援を受け、快適な環境で生活することができています。 |

洗濯について(ヘルパーの意見)

| 下肢筋力の低下により洗濯を自分で行うことが難しくなってきています。ヘルパーの支援を受け、清潔な衣類で生活することができています。 |

| 麻痺や関節可動域に制限があり、自ら洗濯をすることが困難になってきています。ヘルパーの支援を受け、快適な衣類で生活することができています。 |

| 判断力、理解力の低下により、自分で洗濯をすることが難しくなってきています。ヘルパーの援助を受け、衛生状態の保たれた衣類で快適に過ごすことができています |

ゴミ捨てについて(ヘルパーの意見)

| 下肢筋力の低下によりゴミ捨てを自分で行うことが難しくなってきています。ヘルパーの支援を受け、清潔な環境で生活することができています。 |

| 判断力、理解力の低下により、自分でゴミの仕分けをすることが難しくなってきています。ヘルパーの援助を受け、衛生状態の保たれた居室で快適に過ごすことができています |

| 麻痺や関節可動域に制限があり、自らゴミ捨てをすることが困難になってきています。ヘルパーの支援を受け、快適な居室で生活することができています。 |

身体介護

入浴について(ヘルパーの意見)

| 衣服を脱いだ際に、かならず皮膚の状態を観察するようにしております。背部に発赤のようなものがありました。ご家族へは連絡帳で報告しております。 |

| 衣服着脱の際に、ふらついて転倒しそうになることがあるので、必ずヘルパーが見守り、一部介助をするようにしています。 |

| 下肢筋力が低下し、すり足歩行の為、入浴時にバランスを崩して転倒する危険性があります。ヘルパーの見守りおよび一部介助が必要です。 |

| 血圧の変動による頭痛やめまいの症状があり、浴室での起き上がりや立ち上がりの際にふらついてしまいます。入浴介助により安全に入浴することができています。 |

| 肩の痛みや下肢の筋力低下があり、起居動作時に痛みやふらつきもあります。入浴時は特に危険であるため、入浴介助により安全に入浴する必要があると思います。 |

| 転倒による骨折のため腰痛・膝痛があり、歩行が不安定です。浴室内は滑りやすく、さらに危険性が高まる為、ヘルパーによる入浴介助が必要だと思います。 |

| 膝痛があり歩行が不安定で浴室での移動時に転倒の危険性があります。入浴介助を受け、安全に入浴することができ、身体の清潔が保たれています。 |

整容について(ヘルパーの意見)

| 衣類を着替える際に、ご本人と一緒に服を選ぶようにしております。 |

| 失禁していることがあり、その際『着替えましょうね』と声かけをして汚染箇所を清拭しております。衣類については手渡しするとご自分で着替えることが可能です。 |

| 麻痺の為、ご自分で整容ができなくなっています。それでもご本人は身だしなみをきちんと整えたいという思いがある為、ヘルパーの整容介助が必要だと思われます。 |

| 立位が不安定であるため、ご自分で洗面することができなくなってきています。ヘルパーの介助があれば安全に洗面を行うことができます。 |

排泄について(ヘルパーの意見)

| 麻痺からくる可動域制限によりトイレでの排泄は困難です。定期的なオムツ交換により、身体の清潔を保持する必要があると思います。 |

| 下肢筋力の低下が見られ、立ち上がりが不安定で排泄時に転倒の危険性があります。定期的なトイレ誘導と介助が必要だと思われます。 |

通院について(ヘルパーの意見)

| 下肢筋力低下に伴い、自力で外出することは困難です。ヘルパーによる通院介助により、定期的に医師の管理を受けることができています。それにより安心して生活することができています。 |

| 車いすであるため一人での外出は困難です。定期受診は介助を受けることで、安全に通院できています。 |

| 歩行が不安定で独力で外出することは困難です。介護者も高齢で通院介助をすることは困難なので、ヘルパーが通院介助を行っております。今後も介護力や本人の身体状況を勘案すると、ヘルパーの通院介助は必要だと思われます。 |

【ヘルパー】ケアプラン記入例(文例)70事例ケアプラン1表 2表の記載例 ヘルパー利用者編!

・ヘルパーのプランを作りたいけどどんな表現にするか?

・ケアプランを作らないといけ...

ショートステイ(短期入所)

食事について(ショートステイ職員の意見)

| 食欲は旺盛でむせ込むこともありません。食べこぼし等もなくスムーズに食事もとられています。 |

| 食事中はいつも親しい方と楽しく談笑しながら食べておられます。食事中に少し体が傾いてしまうので、クッションやひじ掛けなどを工夫して、食事姿勢を保てるようにしております。 |

| 食事中、姿勢が傾いてしまうことが多いので、職員が見守り声かけを行い、必要に応じて適切な座位で食事が摂れるように介助することがあります。 |

| 最近は食欲も旺盛でほぼ毎回、全量摂取されます。体重測定をした結果、先月より〇kg増加しておりました。食事摂取による栄養状態の改善と同時に、運動等による消費カロリーも増やしていく必要があると思います。 |

| 最近食事を摂りづらそうにされているので、口腔内を確認すると義歯が合っていないようでした。ご家族に報告して、早いうちに歯科受診することをお勧めしております。 |

| 普段から食事をよく噛まずに飲み込んでしまうことが多いようで、そのためむせ込んでしまうことがあります。なるべく職員が近くにいるようにして、ゆっくり食べることと、口に詰め込み過ぎないように声かけをしております。今後も、むせ混むことが多いようであれば、食事形態の変更も相談させていただきたいと思います。 |

| 1人暮らしで、水分量をしっかり確保していく必要があると思います。デイサービスでは定期的な水分補給と、在宅でも一定の水分量が確保できるように声かけをさせていただいております。 |

| 甘いものが大好きで、ティータイムにお茶とお菓子を友人と一緒に談笑しながら食べることをとても楽しみにされております。 |

| 食事前にはトイレに行っていただくように声かけをしております。居室から食堂までは歩行器を使って、ゆっくりと移動されています。 |

| 好き嫌いが多く、大好きなメニューの時は、全量摂取されますが、嫌いなメニューの時は全く手を付けられません。体重の減少等も見られないので、食事を残されても、現在は様子観察としております。 |

| 食事の座席位置にこだわりがあり、先日も座席位置の変更をお願いした際に、強く拒否されたので、元の位置に座席を戻しております。 |

食事について(ショートステイ職員の意見)

| 食欲は旺盛でむせ込むこともありません。食べこぼし等もなくスムーズに食事もとられています。 |

| 食事中はいつも親しい方と楽しく談笑しながら食べておられます。食事中に少し体が傾いてしまうので、クッションやひじ掛けなどを工夫して、食事姿勢を保てるようにしております。 |

| 食事中、姿勢が傾いてしまうことが多いので、職員が見守り声かけを行い、必要に応じて適切な座位で食事が摂れるように介助することがあります。 |

| 最近は食欲も旺盛でほぼ毎回、全量摂取されます。体重測定をした結果、先月より〇kg増加しておりました。食事摂取による栄養状態の改善と同時に、運動等による消費カロリーも増やしていく必要があると思います。 |

| 最近食事を摂りづらそうにされているので、口腔内を確認すると義歯が合っていないようでした。ご家族に報告して、早いうちに歯科受診することをお勧めしております。 |

| 普段から食事をよく噛まずに飲み込んでしまうことが多いようで、そのためむせ込んでしまうことがあります。なるべく職員が近くにいるようにして、ゆっくり食べることと、口に詰め込み過ぎないように声かけをしております。今後も、むせ混むことが多いようであれば、食事形態の変更も相談させていただきたいと思います。 |

| 1人暮らしで、水分量をしっかり確保していく必要があると思います。デイサービスでは定期的な水分補給と、在宅でも一定の水分量が確保できるように声かけをさせていただいております。 |

| 甘いものが大好きで、ティータイムにお茶とお菓子を友人と一緒に談笑しながら食べることをとても楽しみにされております。 |

| 食事前にはトイレに行っていただくように声かけをしております。居室から食堂までは歩行器を使って、ゆっくりと移動されています。 |

| 好き嫌いが多く、大好きなメニューの時は、全量摂取されますが、嫌いなメニューの時は全く手を付けられません。体重の減少等も見られないので、食事を残されても、現在は様子観察としております。 |

| 食事の座席位置にこだわりがあり、先日も座席位置の変更をお願いした際に、強く拒否されたので、元の位置に座席を戻しております。 |

入浴について(ショートステイ職員の意見)

| 衣服着脱の際に、ふらついて転倒しそうになることがあるので、必ず職員が見守り、一部介助をするようにしています。 |

| 衣服を脱いだ際に、かならず皮膚の状態を観察するようにしております。臀部に発赤のようなものがありました。看護師に報告して様子観察をしております。その都度送迎の際にご家族へは報告しております。 |

| 衣服を脱いだ際に、全身状態を確認しております。〇〇に表皮剥離がありましたので、看護師が処置をしております。送迎の際にご家族へ報告し、病院受診を提案しております。 |

| 洗身はタオルを渡しご自分でしていただくようにしておりますが、浴槽への移乗は転倒の危険性があるため、職員が側について移乗の一部介助を行っております。 |

| 入浴前のバイタルチェックで血圧測定をしております。血圧が平常時より高いときには入浴を中止して、清拭と部分浴で対応するようにしております。 |

| 入浴前のバイタルチェックで、平熱を大幅に上回る時は、無理をせずに入浴は中止し、清拭と部分浴で対応するようにしております。 |

| 洗身する際は、出来る限りご自分で洗ってもらうようにしております。手の届く前側などはご自分で洗ってもらい、手の届かない背中などは職員が介助するようにしております。 |

| 入浴を拒否されることが時々ありますが、職員が上手に声掛け誘導して、かならず入浴していただくようにしております。 |

| ショートステイ利用時は必ず入浴していただいております。入浴後はさっぱりとした表情で、水分補給をされていることが多いです。 |

排泄について(ショートステイ職員の意見)

| 排泄間隔を把握して、定期的にトイレ誘導の声掛けをしております。便器への立ち座りは手すりを持ちながら、ご自分で可能です。 |

| 排泄後の後始末が十分にできず、排せつ物の流し忘れがかなりの頻度であります。その都度声掛け確認をし、忘れているときは職員が流すようにしております。 |

| 排泄の声掛けとトイレまでの誘導と見守りを必ず行っております。排泄はご自分でされていますが、排泄後の後始末やズボンの上げ下ろしが十分に行えないので、職員が一部介助しております。 |

| 時々、尿取りパッドの中に排泄されていることがあります。なるべくトイレで排泄できるように、時間を決めてトイレ誘導、声掛けを行っております。 |

| トイレの場所がわからなくなることがあるので、職員による声かけとトイレ誘導を行っております。またトイレの場所がわかるように目印になるものを設置する工夫をしております。 |

| 排泄は基本的に自立されており、失敗することなく排泄できております。ズボンの上げ下げも手すりを持ちながら自分で行うことができます。 |

| 排泄はご自分でトイレに行かれますが、ふき取りが十分できておらず、下着が汚れていることがあります。職員が声掛け見守りをして、排泄後の一部介助を行っております。 |

| 尿意便意はなく、排泄はオムツ対応で全介助です。時間を決めてオムツ交換を行っております。 |

| 最近ではトイレに間に合わず、パンツの中に排泄していることが増えてきています。紙パンツの検討と定期的なトイレ誘導、声掛けが必要です。 |

| 居室内にポータブルトイレを置かせていただいております。居室内で転倒がないよう配慮させていただいておりますが、転倒リスクは常にありますので、ご家族を初め、皆さんご理解いただきたいと思います。 |

送迎について(ショートステイ職員の意見)

| 送迎時はいつもにこやかに挨拶されて出てこられます。杖を突いて玄関から出てこられ、車に乗車されますが、段差があり転倒の危険があるので、かならず職員が付き添って車に乗り込んでもらうようにしております。 |

| 送迎時は家族の介助で玄関まで出てこられます。車に乗り込んだ際、いつもにこやかに他の利用者に挨拶されています。 |

| 乗車時はふらついて転倒しそうになることがあるので、声掛けをしながら、いつでも体を支えられるようにして車に乗っていただいております。 |

| 車中では窓から見える景色を見ながら過ごされています。車酔い等もなく到着までの間、穏やかに乗車されています。 |

| 朝の迎えの際は、『行きたくない』と拒否されることがありますが、職員が上手に声掛けしながら利用のお誘いをしております。施設についてからは、他の利用者と談笑したりするなど、『帰りたい』などの発言もなく、穏やかに過ごされています。 |

| 帰宅時間が近づくと、すこし落ち着かない様子が見られます。『何時に帰りますか?』『車は出ますか?』『忘れ物はないだろうか?』などの発言が見られるので、その都度職員が声掛けをすると安心されます。 |

| 朝の迎えの際、着替えや薬などの準備ができていないことが頻繁にあります。その都度職員で対応しておりますが、今後も続くようであれば、ヘルパーなどによる身支度の支援が必要ではないでしょうか? |

レクリエーション(ショートステイ職員の意見)

| 散歩がお好きなので、施設の周囲を職員の介助のもと、歩行訓練も兼ねて散歩をしております。お花が好きで、季節ごとの花を見てうれしそうな表情を浮かべておられます。 |

| 機能訓練指導員のもと運動機能改善プログラムに参加されております。内容は集団で行う体操や、マシンを使用した筋力向上トレーニングなどで、毎回積極的に参加されるのですが、張り切り過ぎて息切れしてしまうことがあるので、声掛けと見守りをしながらペース配分を考えて実施していきたいと思います。運動実施後はバイタルを必ず確認するようにしております。 |

| 外出行事を楽しみにしておられ、特に買い物と季節の花見がお好きなようです。外出時は杖を使用し、職員が側に必ず付くようにしております。買い物や花見という形で機能訓練を実施することで、モチベーションを高めながら効果的、効率的に実施することができます。 |

| 季節ごとの行事やおやつ作りなどに積極的に参加されています。友人たちと一緒にレクリエーションをすることをとても楽しみにされており。『また来たいと』嬉しそうに言われておりました。 |

| 季節の飾り作りなどの創作活動に積極的に参加されております。とても起用に指先を使って作品作りに励んでおられ、友人たちといつも楽しそうに談笑しながら参加されています。 |

| 行事や創作活動などにその都度声をかけておりますが、消極的な返答しかなく、テレビや新聞を見て過ごすことが多いです。ご本人の過ごしやすいスタイルを尊重して、無理強いはしないようにしております。一人にならないようにできる限り職員が声掛けをするようにしております。 |

| ショートステイではテレビを見て過ごされることが多く、ニュースや相撲中継などを熱心に見られております。 |

| こちらでの生活のご様子としてはとても穏やかに過ごされています。職員や他の利用者ともよく話をしておられ、レクリエーションにも積極的に参加されています。 |

リハビリ(機能訓練)について(ショートステイ職員の意見)

| リハビリだけでなく、水分摂取や栄養管理に十分気をつけ、体力が向上していくようにする必要があります。 |

| リハビリでは言語訓練(発声練習等※言語聴覚士不在時は看護師が実施)や運動(立ち上がり・拘縮予防・筋トレ等)を実施しています。 |

| リハビリの成果で歩行時のふらつきは減ってきています。壁や家具を伝って歩くことは可能です。 |

| リハビリを継続することで、歩行状態が改善し他のADLにも好影響が期待できます。少しでも達成感が感じられるような工夫をしながら、モチベーションを維持できるようにしていきたいと思います。 |

| 下肢が外に開き躓きやすい為、注意が必要です。連続して100メートル歩行可能ですが、疲労感がある様子なので、休憩をしっかりとりながらリハビリを実施しています。 |

| 外出機会の確保や他者との交流機会を確保することで、身体機能と生活意欲の低下を防止していく必要があります。 |

| 機能訓練指導員とできること、できないことを明確にしたうえで、機能向上の可能性を検討しながらリハビリメニューを考えています。 |

| 機能訓練指導員のもと運動機能改善プログラムに参加されています。内容は集団で行う体操や、マシンを使用した筋力向上トレーニングなどで、毎回積極的に参加されていますが、張り切り過ぎて息切れしてしまうことがあるので、声掛けと見守りをしながらペース配分を考えて実施しています。運動実施後はバイタルを必ず確認するようにしています。 |

| 筋力の維持、改善に必要な筋力リハビリテーションに加え、日々の活動量を増やす生活習慣の見直しが必要です。現在の残存能力を活かして、日常生活の中で可能な限り体を動かすように働きかけていく必要があります。また、生きがいや役割、楽しみを増やすことで、活動量が増え、それがさらに心身機能の活性化につながるという好循環につなげていきたいと思います。 |

| 現在の筋力や体力が維持できるようにリハビリを継続していく必要があると思います。 |

| 言語聴覚士より毎回口腔内のマッサージや口腔ケアを実施しております。必要時は吸引も行っています。 |

| 今後も定期的な医師の診断と処方および、運動と栄養改善により脳梗塞の再発を予防していく必要があると思います。 |

| 時間に決まりがあり、リハビリ時間は1人〇分となっています。また他の入居者さんもいるので、限られた時間内で出来るだけ個別のリハビリは実施し、その後、集団レクなどを実施しております。リハビリには積極的に取り組まれています。 |

| 先日、個別でリハビリを実施しました。今後も継続し個別リハビリの希望がありますので、自室においても自分でできるようなリハビリの指導も行っていきたいと思います。 |

| 他者と交流をすることで日常生活の活性化を図り、生活意欲を引き出せるようにしていく必要がある。 |

| 定期的にリハビリする事で、自身で行なえる生活動作が少しでも増えていくようにしたいと思います。 |

| 転倒や転落による事故の危険性を回避するため、運動機能の向上及び安全に生活できる環境整備を行っていく必要があります。 |

| 脳梗塞の後遺症により小刻み歩行となっています。リハビリテーションと同様に日常生活における実用歩行の場面を増やしていくことが歩行の安定につながります。そのためには安全に移動できる手段を確保すると同時に、生活の中で役割や楽しみを見つけることが重要です。 |

| 歩行器歩行されていますが、右足の動きが悪くすり足気味なので転倒の危険があります。今後も歩行訓練は継続して行っていく必要があると思います。 |

| 歩行時のふらつきもなくなり、歩行状態は安定してきています。リハビリにも熱心に取り組まれているようです。 |

| 歩行状態は安定してきているので、現在の状態を維持できるように、本人の自立意欲を高めてリハビリが継続できるようにしていく必要があります。 |

介護負担の軽減について(ショートステイ職員の意見)

| 介護者もご高齢で充分な介護は難しいと思います。定期的にショートステイをご利用いただくことで介護者の負担軽減が可能となります。 |

| 在宅介護に対するストレスや負担は大きいようです。今後も在宅生活を継続させていくには、ご家族が自分の時間を作ることが重要で、そのためにはショートステイを引き続き、ご利用していただく必要があると思います。 |

| 夫婦二人で在宅介護を継続させるには、ご家族の負担を軽くする必要があるため、今後もショートステイをご利用していただきたいと思います。 |

| 介護されているご家族も、時々体調を崩されることがあります。今後もそのような時に、ショートステイが利用できるよう、受け入れ体制を整えていきたいと思います。 |

| 風水害時には、安全確保のためにショートステイが利用できるよう、受け入れ体制を整えていきたいと思います。 |

| 独居の為、台風の接近時には安全確保を目的として、ショートステイが利用できるよう、受け入れ態勢を整えていきたいと思います。 |

| 現在の本人の身体状況および介護者の状況等を考えると、在宅介護は難しいと思います。ロングショートステイを利用し特養の空きが出るのを待つことが、ベストな選択ではないでしょうか。 |

| 介護者のレスパイトのためショートを利用する必要があります。 |

| 介護者の出張時にショートステイが利用できるよう、受け入れ体制を整えていきたいと思います。 |

| 介護者の旅行時にショートステイを利用できるよう、受け入れ体制を整えていきたいと思います。 |

相談援助・話の傾聴について(ショートステイ職員の意見)

| 様々な不安を抱いている様子が見られます。普段の様子や表情の変化に着目し、その都度スタッフで情報共有すると同時に、話の傾聴や共感を心がけるようにしています。 |

| 病気や体調のことについて不安を口にされることが増えてきています。気づいたときにスタッフが、その都度話を傾聴することで、少しでも不安を解消していけるようにしています。 |

| 病気や介護のことについて不安を抱えておられます。ご本人様が思っていることを傾聴することで、話し手の心の負担を軽くする効果があるため、今後も話の傾聴や共感的な姿勢で接することを継続していきたいと思います。 |

| 病気や介護のことについて不安を感じておられる様子です。職員が思いに耳を傾けることで、精神的な安らぎにつながっている様子のため、今後も継続して相談援助、話の傾聴を継続していきたいと思います。 |

| 独居生活で他者と会話をする機会が少ないため、スタッフができる限り話を傾聴するようにしています。目立った変化は見られませんが、孤独感や不安の解消につながるため、今後も継続して実施していきたいと思います。 |

| 将来のことについて漠然とした不安を抱えておられるようです。今後起こり得ることや、準備しておいた方が良いことなどの情報提供を行うことで、介護や生活に対する不安を少しずつでも解消できるようにしていきたいと思います。 |

| 介護負担が大きく、自宅で介護していくことに不安や負担を感じている様子です。今後も在宅介護を継続していくには介護者の負担を軽くしていくことは不可欠なため、話の傾聴や声かけを行うことで精神的な負担が軽減できるようにしていきたいと思います。 |

| 介護を優先した生活になっており、介護者が自分の時間を取ることが難しくなっているようです。ストレスもかなり蓄積されていると思われるため、送迎時に介護者に対する話の傾聴や助言を行うことで、精神的な負担軽減を図っていきたいと思います。 |

| サービスの利用について慣れないためか、精神状態が不安定な事もあります。定期的に声かけ・見守りすることで安心して過ごしてもらえるようにしたいと思います。 |

| これまでと生活環境が変わるので、緊張や不安もあると思われます。1日でも早く慣れてもらえるように声かけ、見守りを行い、他の利用者との仲介も行っていきたいと思います。 |

福祉用具貸与

介護ベッドレンタルについて(福祉用具相談員の意見)

| 安楽な動作 |

| 介護ベッドについて、『起き上がりや立ち上がりが楽になりました』と喜ばれていました。ご家族も『本人も安全に立ち座りができる』と笑顔で話されていました。 |

| 安全面 痛みの軽減 |

| 起居動作時の痛みと、筋力低下により転倒することも頻繁にあるようです。介護されている家族も高齢で、充分な介護は難しいと思います。ご本人の精神的・身体的苦痛および家族の介護負担を軽減する目的で、特殊寝台(介護べッド)が必要だと思います。 |

| 肩の痛みや下肢の筋力低下のため起居動作時に痛みやふらつきがあるようです。特殊寝台及び付属品を使用することで安全に動作が行え、転倒リスクを軽減できます。 |

| 腰痛や膝痛が続いており、起居動作や歩行が不安定のようです。特殊寝台(介護べッド)のギャッジアップ(背上げ機能)を使用することにより起居動作を安全に行うことができます。 |

| 転倒による骨折のため腰痛・膝痛が出現しているようです。現在も日常的に痛みの症状が現れ、本人のQOL(生活の質)が著しく低下しているようなので、今後も介護ベッドは必要だと思います。 |

| 頭側をギャッジアップ(背上げ)することで、血圧上昇時の苦痛を緩和し、心臓への負担を軽減することができるため、特殊寝台(介護ベッド)が必要だと思われます。 |

| 不眠時での立ち上がりは意識がもうろうとして、転倒リスクがあります。安全な起居動作の為、特殊寝台(介護ベッド)が必要だと思われます。 |

| 布団からの立ち上がりは負担が大きく、またバランスを崩して転倒の危険性があります。特殊寝台(電動ベッド)により高さを設定することで膝への負担と転倒リスクが軽減できるため、今後も必要だと思われます。 |

| 寝たきり防止 |

| ご自身で寝返りや起き上がりができないため、背上げ・脚上げ機能を使い上体を起こすことによって、自ら体を動かせない方の血流をよくしたり、褥瘡発生を予防することができています。また車いすへの移乗も楽に行えるため、離床時間が長くなり寝たきりの防止にもつながっています。 |

| 介護者の負担軽減 |

| 介護ベッドの高さ調節によって、介護されるご家族も安楽な姿勢でオムツ交換や体位交換、シーツ交換を負担なく行うことができています。特にベッドと車いすの移乗時はお互いにバランスを崩して転倒してしまうリスクが高いため、介護ベッドが今後も必要だと思われます。 |

| 介護されているご家族も高齢で、オムツ交換や車いすへの移乗時に腰への負担が大きいようです。高さ調節機能の活用や手すりや柵などを支えにすることによって、転倒や転落リスクを軽減すると同時に、介護者の負担を軽減することができ、在宅介護の継続につながると思われます。 |

| コミュニケーション |

| 背上げ、高さ調整によって家族と同じ目線で話すことができ、コミュニケーション機会が増えることで孤立感や孤独感を感じることなく安心して過ごすことができています。また介護者側も無理な姿勢による疲れを感じにくくなっています。今後も在宅介護を継続させていくには介護ベッドが必要だと思われます。 |

| その他 |

| 仰臥位の際に上半身をギャッジアップすることで食道への逆流を防止し、症状悪化が予防できます。ギャッジアップ(背上げ)機能付きの特殊寝台(介護ベッド)が必要だと思います。 |

車いすレンタルについて(福祉用具相談員の意見)

| 車いすについて、『安心して移動ができます』と喜ばれていました。ご家族も『一人で動ける範囲が広がりました』と笑顔で話されていました。 |

| 自力で歩行することは転倒リスクもあり難しいようです。『日常生活のことはできる限り自分で行いたい。』というお気持ちが強く、電動車いすを使用することで通院や買い物などをご自分で行うことができます。安全にご利用できるように使用方法の説明や整備点検を今後も行っていきたいと思います。 |

| 移動時に転倒リスクが高く、時間帯による状態変化があり、常に状態にあった移動手段を確保する必要があります。安全に移動し、ご本人の負担を軽減するには車いすが必要です。 |

| 下肢筋力の低下も著しく、常に転倒のリスクを伴っています。『日常生活のことは出来る限り自分で行いたい』という本人の強い思いがあり、今後も通院や買い物などは自分で行い、活動領域を狭めることなく、自立した生活を送るには車いすが必要です。 |

| 外出時の移動には心臓への負担が大きく、状況によっては生命の危険も生じる可能性もあります。安全な移動を行なうためには、心臓への負担軽減を最優先に考えて車椅子を利用する必要があると思われます。 |

| 関節の可動域に制限あり、またしびれや痛みもあり、移動時に転倒の危険性が高いです。移動行為以外における自立度は高く、本人のQOLの向上、活動範囲の拡大、安全な移動のためには車いすが必要だと思われます。 |

| 自力で歩行することは困難です。介護者であるご主人は高齢で介護に多くの負担をかけられない状況で、買い物や通院はご主人の介助で行っていますが、夫婦ともに安全に負担なく移動するには車いすが必要です。 |

| 小刻み歩行や前傾姿勢が顕著で、自宅でも毎日のように転倒しています。屋外での長距離歩行はさらに転倒リスクが高まるため、安全に移動し、介護者の負担を軽減するには車いすが必要です。 |

| 日常的に転倒・骨折を繰り返しており、さらには歩行時の痛みと筋力低下により、屋内、屋外共に歩行することは難しいようです。移動は車椅子を使用することで安全に行うことができます。 |

| 歩行時には痛みを伴い、さらに筋力低下もあり転倒の危険性があります。安全な移動のために車椅子が必要です。 |

| 両下肢の麻痺や痺れ、可動域の制限があり、歩行状態が不安定です。『できる限り自分でできることは自分でやりたい』という本人の強い思いがあり、今後も活動領域を狭めることなく、自立した生活を送るには車いすが必要です。 |

| 両下肢の麻痺や痺れ、可動域の制限があり、歩行状態が不安定です。季節や時間帯によって症状の増悪があり、日常生活に支障をきたしているようです。『できる限り自分でできることは自分でやりたい』という本人の強い思いがあり、今後も活動領域を狭めることなく、自立した生活を送るには車いすが必要と思われます。 |

手すりについて(福祉用具相談員の意見)

| 居室内の移動 |

| 筋力の低下や痛みによってスムーズ歩行することが難しくなっており、支えなしでの歩行は転倒リスクを伴います。手すりにつかまることで足や腰にかかる負担が分散されて、バランスを取って自宅内を安全に歩くことができています。 |

| 先日取り付けた手すりについて、『安心して移動ができます』と喜ばれていました。ご家族も『一人で動ける範囲が広がりました』と笑顔で話されていました。 |

| 膝痛や腰痛、下肢筋力の低下が見られ、歩行状態が不安定で転倒の危険性があります。居室内の移動時は支えになるもの(手すり)があれば痛みや腰膝への負担、また転倒リスクも軽減することができます。今後も安全に生活していただくためには手すりが必要です。 |

| トイレ |

| 日により、また時間帯により身体状況が大きく変動する為、調子が悪い時には起き上がりがスムーズに出来ないことがあります。夜間トイレに行く際も、起き上がりができずに失禁することが増えており、本人にとっても介護者にとっても大きな負担となっています。今後も在宅での介護生活を継続していくには、安全な移動と起居動作が可能となる手すりが必要だと思います。 |

| 足腰が弱くなっている〇〇様にとっては日常生活の動作も大きな負担となっているようです。特に排泄時はズボンの上げ下げなどもあり、バランスを崩しやすく、転倒リスクが高まります。手すりにつかまって体を支えることができれば、体への負担が軽減されて安全に排泄動作を行うことができるため、今後もトイレの手すり(フレーム)が必要だと思います。 |

| ベッドサイド 布団 |

| ベッドのそばに据え置き型の手すりを設置しています。横になっている状態から体を起こしやすく、立ち上がりの動作も安全に行えているようです。安全に固定されているか確認しております。問題ありませんでした。 |

| 布団からの起居動作は痛みを伴い、また転倒リスクがあります。手掛かりとなるものがあることで、安全に立ち上がりや起き上がり動作を行うことができるため、手すりが必要です。 |

| 両下肢の可動域に制限があります。そのため、床からの立ち上がりの際に痛みを伴い、転倒の危険性もあります。安全な起居動作を行うために手すりが必要です。 |

| 外出 |

| 玄関には〇㎝の段差があるため、支えなしでは危険です。通院などで外出する際、手すりに摑まることで安全な立ち上がりや昇降動作が可能になり、閉じこもることなく外出の機会を確保し、活動的な生活を送ることができます。 |

| 玄関には〇㎝の高低差があり、筋力低下や痛みによってすり足ぎみの〇〇様にとって、その段差昇降は大きな負担となっています。手すりを取り付けたことによって、安全に段差昇降することができ、家に閉じこもることなく安全に外出することができています。またそれが生活領域の拡大にもつながっているため、今後も手すりが必要だと思われます。 |

| 全般 |

| 腰痛や膝痛が続いており、起居動作や歩行が不安定です。手すりを使用することにより起居動作を安全に行うことができます。 |

| 自宅で転倒し大腿骨頸部を骨折し入院されました。手すりを使用することにより、起き上がり・立ち上がりの際、身体への負担が軽減され、安定した起居動作が出来るようになります。 |

| 転倒による骨折のため腰痛・膝痛が出現。現在も日常的に痛みの症状が現れ、本人のQOL(生活の質)が著しく低下しています。起居動作時の痛みと、筋力低下により転倒することもしばしばあり、本人の身体的苦痛および安全な起居動作のため手すりが必要です。 |

| 麻痺及び高次脳機能障害があり、床からの立ち上がりは困難です。麻痺からくる可動域制限により転倒のリスクが大きく、安全に起居動作を行うには手すりが必要です。 |

歩行器について(福祉用具相談員の意見)

| 室内 |

| 歩行器をレンタルしたことで、『室内の移動が楽になりました』と喜ばれていました。ご家族も『安全に室内の移動ができているようです。』と笑顔で話されていました。歩行器を使用することで、両腕で体重を支えるため足や膝にかかる負担や痛みの軽減されると同時に、転倒予防にもなるため今後も継続して歩行器が必要だと思われます。 |

| 日常的に転倒・骨折を繰り返しており疼痛の訴えが常時あります。歩行時の痛みと筋力低下により、屋内、屋外共にフリーハンドで歩行することは困難であり、移動は歩行器を使用することで安全に行うことができます。 |

| 外出 |

| 屋外での長距離歩行はさらに転倒リスクが高まるため、安全に移動し、介護者の負担を軽減するには歩行器が必要です。 |

| 歩行状態が不安定で、体力的にも長時間の歩行が困難です。買い物や通院などの外出時には、安全に移動できる歩行器が必要です。 |

| 両下肢のこわばりが著しく、また可動域の制限があり、歩行状態が不安定です。季節や時間帯によって症状の増悪があり、日常生活に支障をきたしています。在宅生活や自立に対する強い思いがあり『通院や買い物は自分で行いたい』と望んでおられ、今後も活動領域を狭めることなく、自立した生活を送るには歩行器が必要です。 |

| 歩行器タイプ別 |

| ピックアップ型歩行器をレンタルされています。フレームを両手でしっかりとつかんで、歩行されています。軽くて持ち上げやすいので、段差や階段の昇降も安全に行えています。移動速度が比較的遅いので、転倒のリスクが抑えられていると思います。 |

| 交互型歩行器をレンタルされています。左右のフレームを交互に振るようにして移動されています。〇〇様は姿勢バランスを崩して転倒されやすいのですが、交互型歩行器は足のどちらかが常に地面に接しているため、より安定性が高くなって転倒リスクを抑えることができています。 |

| キャスター付き歩行器を使用されています。歩行器が体重をしっかりと支えてくれるため、足腰にかかる痛みや負担を軽減しながら安定した歩行が可能になっています。キャスターがついているため操作性が高く、買い物やデイサービスなどの外出時に使用されているようです。折り畳みが可能なため送迎車両への積み込みも問題ないようです。 |

| 馬蹄型の歩行器を使用されています。両腕全体で寄りかかるようにして移動するため、下肢筋力低下や 麻痺がある○○様の状態に適していると思われます。ただ足の力が弱いと止まれずに転倒してしまう危険性もあるため、速度を抑えて移動してもらうように注意喚起しております。 |

| その他 |

| 下肢筋力低下とすり足歩行により、移動時に転倒リスクがあります。時間帯によるオン・オフ現象があり、常に状態にあった移動手段を確保する必要があり、安全に移動し、本人の負担を軽減するには歩行器が不可欠です。 |

歩行補助杖について(福祉用具相談員の意見)

| 日常的に転倒・骨折を繰り返しており疼痛の訴えが常時あります。歩行時の痛みと筋力低下により、屋内、屋外共にフリーハンドで歩行することは困難であり、移動は歩行補助杖を使用することで安全に行うことができます。 |

| 下肢筋力の低下と腰や膝の痛みによってバランスが取りにくくなり、歩行時にふらついてしまうことがあるようです。歩行補助杖を使用し地面に接する箇所を3点に増やすことで、安定した姿勢で歩行することができ、活動範囲を狭めることなく活動的な毎日を送ることができます。 |

| 自宅で転倒し大腿骨頸部を骨折し入院。その後、下肢筋力の低下が見られ、歩行が不安定となりました。歩行補助杖を使用することにより、身体への負担が軽減され、安全に歩行が出来るようになります。 |

| 腰椎圧迫骨折・胸部圧迫骨折のため、治療およびリハビリ目的で入院していました。そのため、歩行時には痛みを伴い、筋力低下による転倒の危険性もあります。安全な移動のために歩行補助杖を利用することで、転倒防止を図り安全な移動が可能となります。 |

| パーキンソン病の疾患があり、小刻み歩行や前傾姿勢が顕著で、自宅でも毎日のように転倒しています。屋外での長距離歩行はさらに転倒リスクが高まるため、安全に移動し、介護者の負担を軽減するには歩行補助杖が必要です。 |

| 歩行状態が不安定で、体力的にも長時間の歩行が困難です。買い物や通院などの外出時には、安全に移動できる歩行補助杖が必要です。 |

| 慢性心不全の為、短距離の歩行は可能ですが長時間の歩行は困難です。身体的な負担と痛みから、外出に対して消極的になり、閉じこもりになる可能性もあるため、歩行補助杖を使用することで、外出機会の確保や生きがいづくりにも繋がります。 |

| 両下肢の筋力低下が著しく転倒のリスクあります。ほぼ毎日通院等で外出をしなければならないため、長距離の移動は大きな負担となっています。今後も通院・買い物といった社会活動の継続には歩行補助杖が必要だと思われます。 |

| 両下肢痛や腰痛、骨粗鬆症の既往あり。また下肢筋力の低下も著しく、常に転倒のリスクを伴っています。『日常生活のことは出来る限り自分で行いたい』という本人の強い思いがあり、今後も通院や買い物などは自分で行い、活動領域を狭めることなく、自立した生活を送るには歩行補助杖が必要です。 |

スロープについて(福祉用具相談員の意見)

| 一枚板タイプのスロープを玄関の上がり框でご利用されています。使用用途としては主にデイサービスや通院される際に活用されています。車いすを介助される方もスロープ上を歩行することができるので安全に介助することができています。スロープレンタルによって安全な段差移動が可能となり、外出の機会確保と介護者の負担軽減につながっていると思われます。 |

| 折り畳み可能な一枚板タイプのスロープを玄関の段差で使用されています。素材がカーボンで軽量の為、スロープの設置や片付けの負担も軽減されていると思います。今後も利用者様の外出機会の確保と介護される方の負担軽減のためにはスロープが必要だと思います。 |

| 筋力の衰えや身体の痛みなどによって車いすでの移動が主となっています。玄関には〇㎝の段差があり、その昇降はご本人様やご家族様にとって大きな負担となっていました。スロープを設置して段差をなだらかな傾斜状にすることで、車いすでも安全に移動することができ、介護する方の負担も軽減できています。 |

床ずれ防止用具について(福祉用具相談員の意見)

| 〇〇様の場合、褥瘡予防も必要ですが、自力で起き上がる力が失われることがないように、マットレスをウレタン素材の物にしております。身体全体を包み込んで受圧面積を広げ、圧力を分散することで患部の負担を軽減しています。褥瘡の治癒状況を確認しながら適切なマットレスをご提案していきたいと思います。 |

| ご自身での寝返りが困難で、〇〇部に褥瘡があるため、圧切替型のエアマットを利用されています。圧切替型のエアマットは身体を支えている空気の筒を定期的に切り替えることで、圧迫を受ける身体の部位を移動させ、一定部位への長時間の圧迫を防ぐことができます。今後も褥瘡部位の早期完治のためにはエアマットが必要だと思います。 |

| 圧切替型エアマットをご利用されています。ご自身で寝返りすることができず褥瘡ができています。また介護されているご家族も高齢であり、腰痛をお持ちなので介護負担も大きいと思われます。エアマットにより患部の圧迫を分散させることはもちろん、簡単な操作で空気圧や自動体位変換も可能で、介護者の負担も軽減されるため、今後もエアマットが必要だと思われます。 |

| おしりにかかる体圧を分散させるクッションをご利用されています。車いすに長時間座ることが多く、血の巡りが悪くなって床ずれになるリスクが高まるため、今後もおしりの痛みが軽減できる車いすクッションが必要だと思います。 |

ケアプラン1表2表 文例(100事例)※福祉用具編ケアプラン記載例 福祉用具編!

福祉用具レンタル 購入 住宅改修をまとめました

・ケアプランの書き方がよくわからない・・・

・文例・...

訪問看護

高血圧症について(看護師の意見)

| 日常的に血圧や体重の管理を行い、その変動に注意していく必要があります。 |

| 高血圧を放置すると心臓疾患や脳血管疾患を発症するリスクがあります。食生活の改善や運動する習慣の改善が必要です。 |

| 日頃から血圧や体重を記録する習慣をつけてもらい、健康管理を意識してもらう必要があります。 |

| 適切な服薬管理を行って、血圧をコントロールしていく必要があります。 |

| 病気の再発を予防するため、生活習慣の見直しや薬物用法により血圧をコントロールしていく必要があります。 |

| 病状の悪化を予防するため、十分な睡眠をとってストレスをためないような生活スタイルを確立する必要があります。 |

| 入浴の際は温度を熱くなりすぎないようにして、できる限り40度以内の温度にするようにしてください。また、できる限り肩を出して長湯にならないように注意が必要です。 |

| 入浴時の急激な血圧上昇により再発の危険性があるため注意が必要です。 |

| 急激な温度差はヒートショックを引き起こす危険性があります。屋内と屋外の温度差が極端にならないようにしましょう。特に冬場の入浴は浴室暖房やあらかじめシャワーやお湯などで浴室を温めておき、急激な温度変化によって血圧が変動しないように注意しましょう。 |

| 排泄時には急激な血圧の上昇により再発の危険性があるため注意が必要です。 |

| 血圧の上昇を防ぐため、飲酒や喫煙についてはなるべく控えるようにしましょう。 |

| 病気の再発を予防するため、生活習慣(食事、運動、睡眠)を改善していく必要があります。 |

| 病状の異変(頭痛、胸痛、むくみ、血圧変動)を早期発見できるようにし、緊急時の対応をあらかじめチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

心疾患について(看護師の意見)

| 日常的に血圧や体重の管理を行って、その変動に注意する必要があります。 |

| 十分な睡眠をとってストレスをためないような生活スタイルを確立する必要があります。 |

| 心臓に負担がかからないように、入浴時間や温度には注意が必要です。 |

| 病状悪化を防ぐため、飲酒や喫煙についてはなるべく控えるようにしましょう。 |

| 病気の再発を予防するため、生活習慣(食事、運動、睡眠)の改善が必要です。 |

| 病状悪化を予防するには、医師の指示のもと、適度な運動と薬物療法を取り入れていく必要があります。 |

| 病気の再発を予防するには、生活習慣の見直しや薬物用法により血圧をコントロールしていく必要があります。 |

| 便通が悪くていきむと心不全症状を起こしやすくなります。便秘などで排便が困難な時は便を柔らかくするような排泄ケアが必要です。 |

| 病状の異変(胸痛・動悸・呼吸困難・息切れ・浮腫)を早期発見できるようにし、緊急時の対応をあらかじめチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 血圧の変動や顔色不良時に、どのような対応をするかあらかじめ医師に指示を仰ぎ、ケアチームで共有しておく必要があります。 |

脳血管疾患について(看護師の意見)

| 日常的に血圧や体重の管理を行って、その変動に注意する必要があります。 |

| 脳梗塞が再発すると、後遺症が重度になる可能性があるので、食生活、運動、服薬管理をしっかりと行う必要があります。 |

| 病気の再発予防のため、医師の指示に沿った生活習慣の見直しと、薬物療法を継続的に行っていく必要があります。 |

| 病気の再発予防のために、適切な服薬管理を行い、血圧をコントロールしていく必要があります。 |

| 病気の再発を予防するには、生活習慣の見直しや薬物用法により血圧をコントロールしていく必要があります。 |

| 血液を固まりにくくする薬が処方されているため、怪我などで出血した際は血が止まりにくい可能性もあるので、チームで共有しておく必要があります。 |

| 病状の異変(めまい・ふらつき・痺れ等)を早期発見できるようにし、緊急時の対応をあらかじめチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 急にろれつが回らなくなる、言葉が出ない、激しい頭痛などの症状が出た場合の対応方法をあらかじめ決めておく必要があります。 |

糖尿病について(看護師の意見)

| 日常的に血糖値や体重、血圧の管理を行い、その変動に注意する必要があります。 |

| 感染症にかからないように、身体や身の回りの物を清潔に保つようにしていく必要があります。 |

| 継続的な血糖値のコントロールや食生活、運動習慣についての指導や助言を行う必要があります。 |

| 血糖をコントロールするため、服薬の種類やインシュリンの取り扱いについての助言や情報提供が必要です。 |

| 生活習慣の見直しや薬物用法により血糖値をコントロールして、病状の悪化を予防しましょう。 |

| 病状の異変(低血糖・口渇・多飲・多尿・倦怠感・脱力感)を早期発見できるようにし、緊急時の対応をあらかじめチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 低血糖時の対応を医師にあらかじめ確認しておく必要があります。 |

| 意識がない、ろれつが回らないなど、明らかに日頃と様子が違うときは、速やかに医療機関へ連絡する必要があります。 |

慢性閉塞性肺疾患(COPD)について(看護師の意見)

| 感染症にかからないように、身体や身の回りの物を清潔に保つ必要があります。 |

| 感染症にかからないように、ワクチンの予防接種を受ける必要があります。 |

| 感染症にかからないように、日ごろから手洗いとうがいを習慣づけるように助言します。 |

| 安楽に呼吸できるように薬物療法を実施していく必要があります。 |

| 病状の異変(息切れ・動悸)を早期発見できるようにし、緊急時の対応をあらかじめチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 喘鳴・呼吸困難時の対応を医師にあらかじめ確認しておく必要があります。 |

| 呼吸苦や咳、痰が出るなどの症状がある場合は、速やかに医療機関へ連絡する必要があります。 |

パーキンソン病について(看護師の意見)

| 病状の進行度合いを家族や医師、ケアチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| オン・オフ現象や不随意運動などの副作用が発生した場合の対応方法を決めておく必要があります。(必要に応じて医療機関へつなぐことも検討) |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| オンオフ現象、不随意運動の対応を医師にあらかじめ確認しておく必要があります。 |

関節リウマチについて(看護師の意見)

| 病状の進行度合いを家族や医師、ケアチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 進行性の病気であるため、身体面だけでなく精神的なフォローも継続的に行っていく必要があります。 |

| 継続的な薬物療法や病院受診が必要です。薬の効果および副作用などを家族も含めたケアチームで把握し、定期的に医師に報告する必要があります。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 薬剤の服用には制約が多いため、適切な助言や指導を行う必要があります。 |

| 病状の異変(貧血・食欲不振・体重減少等)を早期発見できるようにし、必要に応じて医師へ報告できるようにしておく必要があります。 |

| 痛みの症状がある場合は、速やかに医療機関へ連絡する必要があります。 |

変形性膝関節症について(看護師の意見)

| 病状の進行度合いを家族や医師、ケアチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 定期的に病院受診し、筋肉注射などにより痛みを軽減していく必要があります。 |

| 生活領域を広げ、安全に生活できるように福祉用具(サポーター 装具 杖)を活用する必要があります。 |

| 転倒することなく安全に生活できる住環境を整備する必要があります。 |

| 膝に負担がかからないように、クッション性のあるシューズを選ぶ必要があります。 |

| 関節に負担がかからないようにするために、福祉用具や住宅改修などの環境整備が必要です。 |

| 継続的な薬物療法や病院受診が必要です。薬の効果および副作用などを家族も含めたケアチームで把握し、定期的に医師に報告する必要があります。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 病状の異変を早期発見できるようにし、必要に応じて医師へ報告できるようにしておく必要があります。 |

| 痛みの症状がある場合は、速やかに医療機関へ連絡する必要があります。 |

骨粗鬆症・骨折について(看護師の意見)

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 薬剤の服用量が多くなるため、適切な助言や指導が必要です。 |

| 転倒時には速やかに医師へ報告できるようにしておく必要があります。 |

| 痛みの症状がある場合は、速やかに医療機関へ連絡できるようにしておく必要があります。 |

看取り・ターミナルについて(看護師の意見)

| 主治医による定期的な訪問診療による病状管理を行っていく必要があります。 |

| 毎日苦痛なく過ごせるように、医師の指示のもとペインコントロールを行う必要があります。 |

| 病状の進行や悪化に伴い、できていたことができなくなっていくことへの不安や寂しさを話してくれました。 否定や肯定をせずにあるがままの思いを傾聴することに専念しています。 |

| 穏やかな笑顔や表情を時々見せることもありましたが、病状の進行・悪化に伴い、 徐々に痛みが増している様子で、苦痛や不安な表情を浮かべることも多くなってきました。 |

| 病状の急激な悪化も考えられるため、あらかじめ医師の予後予測に基づく介護等の準備を検討しておく必要があります。 |

| 病状が急激に変化する可能性もあるため、ケアチームでタイムリーな状態把握ができるような体制を作り、医師へ報告できるようにしておく必要があります。 |

| スタッフがそばにいると落ち着いた表情を見せることが多いです。 呼吸が苦しそうなので会話はあまりせずに、手を握ったり、なでたり、さすったりして寄り添うようにしています。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 独居で家族や親類はいないため、孤独感を感じないように心がけています。 昔の話をされることが多いのですが。安心していただくためにうなずきや相づちを打って話を傾聴しています。 |

| 薬剤の服用量が多くなるため、適切な助言や指導を行う必要があります。 |

| 疼痛緩和のための麻薬を使用する際、効果や副作用などについてケアチームで共有しておく必要があります。 |

| 病状の異変(痛み・倦怠感・吐き気・食欲低下・むくみ)を早期発見できるよう、各関係機関との連携を密に行っていく必要があります。 |

| 緊急時の対応方法(連絡先・救急搬送等)をあらかじめ利用者及び家族、医師に確認しておき、ケアチームで共有しておく必要があります。 |

| 痛みの症状がある場合は、速やかに医療機関へ連絡する必要があります。 |

| 在宅生活が困難になった場合や緊急時の対応方法をチーム間で共有しておく必要があります。 |

| 利用者・家族とチーム間で、緊急時の連絡方法を決めておき、24時間連絡体制を一覧にして家族に渡しておく必要があります。 |

| 声かけや呼びかけにも笑顔で返事をしてくれます。 意識は明瞭(清明)であり、失見当識もなく、はっきりしています。 |

| 意識障害は次第に重度になってきています。外部からの刺激や情報に反応し、覚醒しますが、放っておくと眠ってしまい『〇〇さん』と名前を呼ぶと少しだけ顔を動かしてくれます。 脈拍、血圧、体温ともに現在は異常はありません。 |

| 意識障害は重度になっており半昏睡状態です。強い刺激に反応して、刺激を避けようとしたり、顔をしかめたりする程度になっています。 |

精神疾患について(看護師の意見)

| 十分に休養を取って、医師による薬物療法を実施していく必要があると思います。 |

| 薬物療法による効果や服薬状況等を関係機関で共有し、定期的に医師へ報告する必要があります。 |

| 継続的な服薬治療が必要なため、独自の判断で服薬を止めないように注意していく必要があります。 |

| できていたことができなくなっていくことへの不安や寂しさを話してくれました。 否定や肯定をせずにあるがままの思いを傾聴することに専念しています。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインなどをチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインについて、専門医や薬剤師などから指導を受ける必要があると思います。 |

| 独居で家族や親類はいないため、孤独感を感じないように心がけています。 昔の話をされることが多いのですが。安心していただくためにうなずきや相づちを打って話を傾聴しています。 |

| 『死にたい』などの発言により自殺企図の兆候がないか、日ごろから表情や言動に注意を払う必要があります。 |

| 自殺企図のような兆候が表れた場合、速やかに医師に連絡し、指示を仰げるような連絡体制を整備しておく必要があります。 |

| 自殺企図のような言動が現れた場合は、入院治療の検討も必要です。 |

| 自傷、大量服薬、自殺企図などの兆候がないかをケアチームで観察し、情報共有できるようにする必要があります。 |

| 自傷行為、自殺企図を疑わせるような言動があった場合には、本人の安全に配慮した上で、速やかに専門家に相談するよう本人や家族等に促す必要があります。 |

褥瘡について(看護師の意見)

| バイタルチェック(脈拍 体温 血圧測定)を定期的に行っています。 |

| 臀部や仙骨部など褥瘡ができやすい部位の観察を行っています。 |

| 褥瘡になりそうな部位を定期的に観察しています。 |

| 患部の清潔を保てるように、定期的に軟膏塗布やガーゼ交換を行っています。 |

| 医師の指示のもと褥瘡の処置を行い、定期的に医師に状態報告を行う必要があります。 |

| 看護師による患部の状態確認と軟膏塗布、ガーゼ交換を行っています。 |

| 病状の悪化(内出血 ただれ 壊死等)を早期発見できるようにし、必要に応じて医師へ報告できるようにしています。 |

| 病状の悪化(骨の露出 壊死等)を早期発見できるようにし、その際は直ちに医師へ報告できるようにしています。 |

筋萎縮性側索硬化症について(看護師の意見)

| 呼吸リハビリテーションを実施して、少しでも安楽に呼吸できるようにしています。 |

| 穏やかな笑顔や表情を時々見せることもありますが、病状の進行・悪化に伴い、 徐々に痛みが増している様子で、苦痛や不安な表情を浮かべることも多くなってきました。 |

| スタッフがそばにいると落ち着いた表情を見せることが多いです。 呼吸が苦しそうなので会話はあまりせずに、手を握ったり、なでたり、さすったりして寄り添うようにしています。 |

| 終末期においては気管切開や人工呼吸器の装着も検討していく必要があります。 |

| 独居で家族や親類はいないため、孤独感を感じないように心がけています。 昔の話をされることが多いのですが。安心していただくためにうなずきや相づちを打って話を傾聴しています。 |

| 病状の進行度合いを家族や医師、ケアチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| 医師の指示のもと看護師による痰の吸引や経管栄養の管理、人工呼吸器の管理を行っています。 |

| 病状の進行や悪化に伴い、できていたことができなくなっていくことへの不安や寂しさを話してくれました。 否定や肯定をせずにあるがままの思いを傾聴することに専念しています。 |

| 病状の悪化(呼吸困難・痙攣)を早期発見できるようにし、必要に応じて医師へ報告できるようにしています。 |

その他(看護師の意見)

| 介護者の摘便の技術が向上し、慣れてきているので、看護師が摘便を行う回数も減ってきています。 |

| 乾燥しやすい時期は、掻痒感があり保湿クリームや痒み止めを塗布しております。 |

| 週1回の利用で、必要時は延長し、24時間体制でのサポートも行っています。医療面では吸引・口腔ケアの徹底や褥瘡予防等に注意しております。 |

| 身体状況の確認をしながら、服薬管理、排便コントロールを行っております。服薬がきちんと管理されているため、痛みも殆どなく、落ち着いて生活できています。 |

| 排便コントロール・吸引・口腔ケアを実施しております。 |

| 痰が粘調のため、頻繁に吸引・吸入・口腔ケアが必要です。 |

ケアプラン2表 文例(53事例)※訪問看護編ケアプラン2表の記載例 訪問看護 編!

ケアプランに訪問看護を位置付ける際の参考になるように

疾患ごとのニーズ、長期・短期目標、サービス...

訪問・通所リハビリ

リハビリ(機能訓練)について

| 機能訓練指導員のもと運動機能改善プログラムに参加されています。内容は集団で行う体操や、マシンを使用した筋力向上トレーニングなどで、毎回積極的に参加されていますが、張り切り過ぎて息切れしてしまうことがあるので、声掛けと見守りをしながらペース配分を考えて実施しています。運動実施後はバイタルを必ず確認するようにしています。 |

| リハビリでは言語訓練(発声練習等※言語聴覚士不在時は看護師が実施)や運動(立ち上がり・拘縮予防・筋トレ等)を実施しています。 |

| リハビリの成果で歩行時のふらつきは減ってきています。壁や家具を伝って歩くことは可能です。 |

| 下肢が外に開き躓きやすい為、注意が必要です。連続して100メートル歩行可能ですが、疲労感がある様子なので、休憩をしっかりとりながらリハビリを実施しています。 |

| 言語聴覚士より毎回口腔内のマッサージや口腔ケアを実施しております。必要時は吸引も行っています。 |

| 時間に決まりがあり、リハビリ時間は1人〇分となっています。また他の入居者さんもいるので、限られた時間内で出来るだけ個別のリハビリは実施し、その後、集団レクなどを実施しております。リハビリには積極的に取り組まれています。 |

| 先日、個別でリハビリを実施しました。今後も継続し個別リハビリの希望がありますので、自室においても自分でできるようなリハビリの指導も行っていきたいと思います。 |

| 歩行時のふらつきもなくなり、歩行状態は安定してきています。リハビリも熱心に取り組まれているようです。 |

| 筋力の維持、改善に必要な筋力リハビリテーションに加え、日々の活動量を増やす生活習慣の見直しが必要です。現在の残存能力を活かして、日常生活の中で可能な限り体を動かすように働きかけていく必要があります。また、生きがいや役割、楽しみを増やすことで、活動量が増え、それがさらに心身機能の活性化につながるという好循環につなげていきたいと思います。 |

| 脳梗塞の後遺症により小刻み歩行となっています。リハビリテーションと同様に日常生活における実用歩行の場面を増やしていくことが歩行の安定につながります。そのためには安全に移動できる手段を確保すると同時に、生活の中で役割や楽しみを見つけることが重要です。 |

| 歩行状態は安定してきているので、現在の状態を維持できるように、本人の自立意欲を高めてリハビリが継続できるようにしていく必要があります。 |

| 転倒や転落による事故の危険性を回避するため、運動機能の向上及び安全に生活できる環境整備を行っていく必要があります。 |

| 定期的にリハビリする事で、自身で行なえる生活動作が少しでも増えていくようにしたいと思います。 |

| 他者と交流をすることで日常生活の活性化を図り、生活意欲を引き出せるようにしていく必要がある。 |

| リハビリだけでなく、水分摂取や栄養管理に十分気をつけ、体力が向上していくようにする必要があります。 |

| 今後も定期的な医師の診断と処方および、運動と栄養改善により脳梗塞の再発を予防していく必要があると思います。 |

| 現在の筋力や体力が維持できるようにリハビリを継続していく必要があると思います。 |

| 機能訓練指導員とできること、できないことを明確にしたうえで、機能向上の可能性を検討しながらリハビリメニューを考えています。 |

| 外出機会の確保や他者との交流機会を確保することで、身体機能と生活意欲の低下を防止していく必要があります。 |

| リハビリを継続することで、歩行状態が改善し他のADLにも好影響が期待できます。少しでも達成感が感じられるような工夫をしながら、モチベーションを維持できるようにしていきたいと思います。 |

| 歩行器歩行されていますが、右足の動きが悪くすり足気味なので転倒の危険があります。今後も歩行訓練は継続して行っていく必要があると思います。 |

| パーキンソン病があり、前のめり歩行で歩いているうちに早足になるため転倒の危険があります。身体が前かがみにならないよう、かかとをしっかり付けて歩くことと、手すりや杖などにしっかりとつかまりながら歩行するよう助言しています。 |

| パーキンソン病があり、小刻み歩行やすり足歩行が見られるため、ふだんから腕を大きく振り、足を上に持ち上げるように心がけて歩くよう助言しています。。 |

| パーキンソン病のため、歩行障害があらわれており、自宅に閉じこもりがちになっています。動かずじっとしていると、身体の機能が低下してしまうため、積極的に外出の機会を確保し、散歩や運動をするなどして、筋力や体力の衰えを防いでいきたいと思います。 |

居宅療養管理指導

医師

| 高血圧症(医師の意見) |

| 1日の中でも早朝は高く夜間は低い傾向にあります。一日に2回以上は測定を継続していきましょう。 |

| 高血圧治療薬の作用が強いと急激に血圧が下がることがあります。家族も含めてケアチームは日頃の血圧を把握しておき、異常値が測定された場合は速やかに医師へ報告してください。 |

| 高血圧の状態が長く継続すると、心筋梗塞や脳梗塞、腎不全などの病気を発症するリスクが高まるので、早めの対策が必要だと思います。 |

| 定期的に血圧を測ってもらい、手帳やノートなどに記録していきましょう。また通院などの際には主治医に血圧を報告するようにしてください。 |

| 降圧剤の服用は血圧を適正値まで下げて、合併症を防ぐための対処療法です。服薬治療のみに頼るのではなく、運動や食生活などの生活習慣を改善させるようなケアプランを検討してください。 |

| 高血圧に起因した自覚症状があまりないため、治療をしない人も多いのですが、 高血圧の状態が長く続くと、脳梗塞や心筋梗塞、腎不全などの発症リスクが高くなるため治療は必要です。高血圧の治療は、①食事療法 減塩食を主とする。塩分摂取量 1日6g未満 ② 運動 : 軽強度の有酸素運動を毎日30分、または週180分以上 ③ 減量 BMI 25未満 ④禁煙です。 |

| 血圧の薬は、毎日同じ時間に飲みましょう。家庭での血圧が高くなくても勝手に薬を飲むのを中止しないでください。一時的に血圧が下がったからといって、自分の判断で服用を止めたりすると、血圧はまたもとに戻ってしまいます。 |

| 高血圧症は放置すると、心疾患や腎不全、脳血管障害を発症するリスクが高くなります。そのため栄養指導や生活習慣の改善が重要です。①食事では、全体の摂取カロリーを抑え、塩分を摂りすぎないようにします。魚や大豆製品などたんぱく質を十分に摂り、食物繊維も摂れるようにしましょう。 ②利用者の血圧管理に関する情報は、ケアチーム全体で共有できるようにしてください。③外出の機会や軽い運動を習慣にするなどして、肥満を予防します。④入浴前後、起床時、 急に寒いところへ出るのはひかえてください。ストレスや喫煙などで血圧が上がるので、十分に配慮してください。睡眠もしっかりとりましょう。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 急激な頭痛や胸痛がある場合また血圧変動時には医師に相談してください。降圧剤の種類により、動悸、 頭痛、ほてり感、 起立性低血圧などの副作用が現れる場合があります。 |

| 心疾患(医師の意見) |

| 強心薬や利尿剤などの服用を行っています。これらについて本人や家族に対して、管理方法や副作用などについて指導、助言を行っていきたいと思います。 |

| 薬の副作用が発生した場合は速やかに医師や薬剤師に連絡するようにしてください。(連絡先等を再確認した。) |

| 降圧剤を服用されています。動悸や頭痛、便秘、むくみなどの症状が現れた場合は、速やかに医師や薬剤師に連絡をしてください |

| 医師の指示のもと、適度な運動と薬物療法を取り入れ、病状悪化を予防していく必要があります。具体的には①食事、全体の摂取カロリーを抑え、塩分を摂りすぎないようにします。魚や大豆製品などたんぱく質を十分に摂り、食物繊維も摂れるようにしましょう。 ②利用者の血圧管理に関する情報は、ケアチーム全体で共有できるようにしてください。③外出の機会や軽い運動を習慣にするなどして、肥満を予防します。④入浴前後、起床時、 急に寒いところへ出るのはひかえてください。ストレスや喫煙などで血圧が上がるので、十分に配慮してください。睡眠もしっかりとりましょう。 |

| 生活習慣の見直しや薬物療法によって、血圧をコントロールして、病気の再発を予防していきましょう。 |

| 便通が悪くていきむと心不全症状を起こしやすくなります。便秘などで排便が困難な時は便を柔らかくするような排泄ケアが必要です。 |

| 日頃から心臓にチクチクとした痛みがないか、ドクンと波打つような動機がないかを把握しておき、胸部に激しい痛みを感じる際はただちに医師へ連絡してください。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 狭心症や心筋梗塞の危険因子に、高血圧、高コレステロール血症、糖尿病、家族の病歴、喫煙、運動不足、肥満などがあります。その中でも喫煙、運動不足、肥満については生活習慣の見直しである程度改善可能です。また高血圧や糖尿病、高コレステロール血症は治療で改善できます。 まずはこれらの危険因子をできる限り少なくようケアプランに組み込んでください。 |

| 脳血管疾患(医師の意見) |

| 脳出血が起こりやすい時間帯は血圧の変動が激しい日中です。また戸外に出たとき、入浴中、興奮時、排便時などに起こりや すい傾向があります。十分に注意が必要です。 |

| 薬の副作用が発生した場合は速やかに医師や薬剤師に連絡するようにしてください。(連絡先等を再確認した。) |

| 血液を固まりづらくする抗凝固薬や血栓を溶かす血栓溶解薬を服用中です。今後も適切な管理のもと服用を継続していきましょう。 |

| 降圧剤を服用されています。動機や頭痛、便秘、むくみなどの症状が現れた場合は、速やかに医師や薬剤師に連絡をしてください |

| リハビリテーションはデイサービスの利用などに行ってもらい、自宅に閉じこもらないようにすることが重要です。デイサービスなどで体操やゲームをしたり、人と話をすることも十分にリハビリになります。 |

| 医師の指示に沿った生活習慣の見直しと、薬物療法により病気の再発を予防しましょう。 |

| 生活習慣の見直しや薬物療法により血圧をコントロールして、病気の再発を予防しましょう。 |

| 再発すると、麻痺などの後遺症が段階的に重くなる可能性が高くなります。 高血圧、糖尿病、脂質異常症 が発症の危険因子となるため、食事療法、薬物療法、運動療法を3本柱とした生活習慣の見直しが必要です。これらに配慮したケアプラン内容を検討してください。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 糖尿病(医師の意見) |

| インスリンを自己投与されています。低血糖時に対応方法などをあらかじめ決めておく必要があります。(連絡先を再確認した。) |

| 高齢者は低血糖の自覚がなく、また低血糖により認知機能が低下する可能性があるので注意が必要です。 |

| 糖尿病のある高齢者では脱水が原因で、 高血糖高浸透圧症候群となり昏睡状態になる危険性が高いため、水分補給をしっかり行って脱水にならないようにしてください。 |

| 血糖降下薬やインスリン投与時には食事内容や強めの運動をした際に低血糖症状(めまい、手足の震え)が出る場合があるので注意が必要です。 |

| 低血糖症状が現れた場合の対応として、安静にしたうえで糖分を含むジュースなどを飲んでいただくようにしてください。 |

| 糖尿病の診断がある方は、脱水を起こすと昏睡状態になる可能性があるので、定期的な水分補給を行ってください。 |

| 継続的な血糖値のコントロールや食生活、運動習慣についての指導や助言を行う必要があると思います。 |

| 生活習慣の見直しや薬物療法により血糖値をコントロールして、病状の悪化を予防していく必要があります。 |

| 糖尿病は認知機能の低下が進行しやすい傾向にあるため、 糖尿病に関する医療職からの食事や服薬管理などの指導内容を十分に理解していない可能性があります。ケアチームで日々の生活状況や病状などを観察し、情報共有していく必要があります。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 糖尿病の治療は食事療法、薬物療法、運動療法を3本柱とした生活習慣の見直しが必要です。これらに配慮したケアプラン内容を検討してください。 |

| 糖尿病の薬は、独自の判断で飲みすぎたりすると低血糖となり、昏睡状態になる危険性もあります。かならず用法用量を守って服薬してください。 |

| 糖尿病薬の服用をせずに高血糖となった場合、口の中が乾いて、水が飲みたくなる(口渇) ② 水分を摂りすぎて尿が多量に出る(多飲多尿) ③ 糖分が尿から排出されてお腹が空き、たくさん食べてもやせてしまう(体重減少) ④ 体力がなくなったと感じ疲れやすくなる(易疲労感)という形で症状が進んでいきます。 放置すると、最後には昏睡状態に陥る危険性もあるので、かならず服薬確認するようにしてください。 |

| 関節リウマチ(医師の意見) |

| 関節リウマチの患者さんは、自己免疫機能が低下することが多く、感染症にかかりやすくなります。感染症予防のため外出時はマスクを着用し、人混みはなるべく避けるようにして、手洗いやうがいを習慣化するようにしてください。 |

| 服用中の抗リウマチ薬は肝機能障害を引き起こす危険性があります。黄疸が見られたり、活気がないなどの症状がある場合は医師へ連絡するようお願いします。 |

| 服用中の抗リウマチ薬は間質性肺炎を起こすことがあります。命の危険に関わる副作用なので、空咳が止まらないなどの症状がある場合は医師への連絡をお願いします。 |

| 関節リウマチによって医療機関への通院が難しくなってきており、最近では家族が薬だけもらいに来ることが多いようです。訪問診療や介護タクシー、ヘルパーの介助などを活用してできる限り医師の診察を受けてください。状態に応じた適切な治療を行うことで、病状悪化や薬の副作用を防ぐことができます。 |

| 関節リウマチは継続した薬物治療や診察が必要になります。 薬の効果や副作用の確認をケアチームでしっかりと行ってもらい、受診時に報告できるようにしておいてください。 |

| 関節に負担のかからないように、自宅環境の整備や福祉用具、その他自助具の利用を検討してください。服装は保温力があって着脱しやすいものを選んでください。また関節に負担がかからない程度の定期的な運動を続けられるようにケアプランを検討してください。 |

| 薬物療法(ステロイド・消炎鎮痛剤・抗リウマチ薬)で症状や痛みを緩和し、病状の悪化を抑えています。 |

| リウマチには継続的な薬物治療が必要です。薬の効果や副作用について本人や家族に確認してもらい、定期的に医師へ報告することが重要です。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| リウマチは服用する薬剤が多くなるので、適切な服薬管理と指導助言が必要です。 |

| 変形性膝関節症(医師の意見) |

| 膝の痛みが強くなると移動能力が低下して、 行動範囲・生活領域が狭まって意欲の低下につながるので、消炎鎮痛剤の内服や湿布薬によって痛みを抑えていきましょう。 |

| サポーターで膝を保護することは、保湿、保温により痛みの軽減に効果的です。 |

| 関節に負担のかからないように、自宅環境の整備や福祉用具、その他自助具の利用を検討してください。服装は保温力があって着脱しやすいものを選んでください。また関節に負担がかからない程度の定期的な運動を続けられるようにケアプランを検討してください。 |

| 継続的な薬物療法や病院受診が必要です。薬の効果および副作用などを家族も含めたケアチームで把握し、定期的に医師に報告するようにしましょう。 |

| 痛みが強い場合は消炎作用のある湿布薬や軟膏を塗布してください。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 骨折(医師の意見) |

| 継続的な薬物療法や病院受診が必要です。薬の効果および副作用などを家族も含めたケアチームで把握し、定期的に医師に報告するようにしましょう。 |

| 再度転倒し骨折しないように、自宅環境の整備や福祉用具、その他自助具の利用を検討してください。また骨折した部位に負担がかからない程度の定期的な運動を続けられるようにケアプランを検討してください。 |

| 過度な安静は廃用症候群を引き起こす危険性があるため、外出の機会を確保するなど運動の機会を持つことが重要です。 |

| 骨折のリスクは十分に配慮しながら、外出の機会を作るなどして、十分な活動量、運動量を確保してください。また適度に日光に当たるなどして骨代謝を活発にさせる必要があります。 |

| ギブス固定中は皮膚の清潔が保てるようにスキンケアを十分に行ってください。入浴は可能ですが、全身状態を観察し、定期的に医師へ報告するようにしてください。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 看取り・ターミナル(医師の意見) |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 医師の前では痛みを我慢することがあるので、家族やケアマネに対して痛みの訴えがある場合は、速やかに医師に報告してください。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 薬剤の服用量が多くなるため、適切な助言や指導を行っていきたいと思います。 |

| 疼痛緩和のための麻薬を使用する際、効果や副作用などについてケアチームで共有しておく必要があります。 |

| パーキンソン病(医師の意見) |

| オン・オフ現象や不随意運動などの症状が発生した場合の対応方法を決めておき、また必要に応じて医療機関へつなぐことも必要です。 |

| ドーパミン補充薬を長期服用しているとオン・オフ現象の副作用が発生することがあります。薬の効果が切れるオフ状態では身体が動かなくなってしまいます。 |

| 発症後十数年の経過で次第に自立が困難となるでしょう。 単調で言葉の抑揚が乏しいなどの言語障害 、認知症やうつ状態なども考えられます。また起居動作や歩行、移動動作の際に転倒の危険が発生するので、住宅環境の整備や福祉用具の導入などを検討する必要があるでしょう。 |

| 振戦の有無や第一歩がなかなか踏み出せないような足すくみ状態、小刻み歩行などの様子について、 定期的な病院受診の際に医師へ報告するようにしてください。 |

| 身体の動きが緩慢となったり、口数が少なくなるなどの症状が出ることがあります。 うつ病が疑われる可能性も考えられるため、それらの症状がある場合は医師へ報告してください。 |

| 継続的な服薬治療が必要なため、独自の判断で服薬を止めないように注意する |

| 薬の副作用でオン・オフ現象が出ると、動作障害が激しくなります。 薬の服用時間によってある程度、その時間帯を予測することも可能です。入浴の時間帯などはそれらを配慮したうえでケアプランを検討してください。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインなどをチームで共有できるようにしておきましょう。 |

| 薬物療法による効果や服薬状況等を関係機関で共有し、定期的に医師へ報告できるようにする必要があります。 |

| 慢性閉塞性肺疾患(医師の意見) |

| 気管支を広げることで空気を通りやすくする気管支拡張薬や、炎症を抑える吸入ステロイドを服用中です。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| ネブライザーは慣れれば準備・操作は難しくないですが、呼吸器官に薬剤や水分が直接吸入されるため安易に取り扱えば、感染リスクや薬剤の副作用を引き起こしてしまう危険があります。吸入後は必ずうがいをするなど、しっかりと利用者や家族へ周知するようにしてください。 |

| ほかの疾患を合併すると経過が悪くなります。 感染予防、食事指導、 運動習慣などの生活習慣に気を付ける必要があります。 |

| 呼吸苦にならないように配慮しながら、 毎日 20~30分程度の軽い運動有酸素運動)を取り入れ抵抗力をつけるようにしましょう。また呼吸リハビリテーション(口すぼめ呼吸、 腹式呼吸など)を専門職と連携して実施できるようにケアプランを検討してください。 |

| 褥瘡(医師の意見) |

| 褥瘡ケアの基本は洗浄です。しっかりと洗浄後に処置を行ってください。また患部の体圧分散や栄養改善もしっかりと行ってください。 |

| 褥瘡は発症させないように予防することがまず大切です。 そのためには、体を支えている部分の除圧、 皮膚の保湿と保清、 栄養管理の重要性をケアチームでしっかりと共有してください。 |

| 軽症の褥瘡には、清潔で潤った皮膚状態を保つことと、支持面の体圧を逃がすケアが有効です。毎日洗浄して清潔を保ち、保湿剤を塗布してこまめな体位変換などで圧迫を避けることを心がけてください。 |

| 褥瘡部分に圧力がかからないように枕やクッションなどを使用して患部が圧迫されないような工夫が必要です。 |

| 褥瘡を予防するためには、食べやすい食事の形態や姿勢などを検討して、食事がしやすい環境を整えることが重要です。カロリーやたんぱく質の量が明記されているレトルト食品や栄養補助食品も活用してみてください。 |

| 皮膚が赤くなって押しても赤みが引かないときや、水ぶくれやただれ、浸出液がみられた場合には、すでに褥瘡になっている可能性があります。皮膚の異常を見つけたら、ただちに主治医や看護師に相談するようにしてください。 |

| 精神疾患(医師の意見) |

| うつ病の治療には、「休養」、「薬物療法」、「精神療法・カウンセリング」という大きな3つの柱によって治療を継続していく必要があります。これらのサポートができるようなケアプランの立案を検討してください。 |

| 活動と休養のバランスを保つため、外出の機会を確保して、活動量、体力・筋力の向上を図り、夜間はしっかりと睡眠がとれるようにして生活リズムを作っていく必要があります。 |

| 治療のためには、適度な運動と十分な睡眠をとり、ストレスをためないことが重要です。このような生活スタイルが確立できるようなケアプランを検討してください。 |

| 過度な周囲からの励ましや声かけなどはかえって逆効果になります。励ましではなく、話の傾聴や温かく見守るような関わり方が重要です。 |

| 高齢者の場合は、薬の副作用により「足元がふらついて転倒する」「意識がぼんやりする」といった症状が出ることがあり、そのため転倒や骨折といったこともあり得るため、十分な注意が必要です。 |

\サービス担当者に対する照会(依頼)内容の記入例/

歯科医師

| 口腔内を清潔に保つことで、虫歯や歯周病など口腔トラブルを予防し、毎日の食事をおいしく食べられるようになります。結果として食欲増進により、体力や筋力が増強され、活動的な毎日が送れるようになるため、今後も口腔ケアを継続していきましょう。 |

| 口腔内を清潔に保つことで、食欲やコミュニケーション機会の増加につなげ、結果として筋力や体力の強化とコミュニケーションの円滑化による社会参加につながるため、今後も継続して口腔ケアを実施していきましょう。 |

| 口腔内を清潔に保ち、歯周病を始めとする細菌による誤嚥性肺炎や口臭を防ぐことで、食べることや話すことが楽しみとなり、健康で明るい毎日を送ることができるようになるため、今後も継続して口腔ケアを実施していきましょう。 |

| 口腔ケアを積極的に行うことにより、生活するために必要な「食べる」「呼吸する」「話す」「笑う」といった機能を改善し、QOL(クオリティーオブライフ)の向上につながるため、今後も継続して口腔ケアを実施していきましょう |

| 口には食べかすが残りやすく、さらに温度や湿度が細菌にとって増殖しやすい環境になっています。通常は唾液が自浄作用を持って口腔内を清潔に保ってくれますが、加齢や薬の副作用で唾液の分泌量が少なくなると、口腔内が不衛生になり細菌による歯周病や虫歯、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。日々の口腔ケアが重要になります。 |

| 口腔内の健康は口の中のだけではなく、全身の健康状態に影響を及ぼします。歯周病をはじめとする細菌は脳血管疾患や心疾患、誤嚥性肺炎などの病気にかかるリスクを高めます。それらの予防のためには日々の口腔ケアが重要です。 |

| 口腔機能の低下は「食べる」機能だけでなく「コミュニケーション」機能も低下します。コミュニケーション能力の低下は、社会参加や交流の機会を失って、活動性が低下し、その結果、筋力、体力、認知機能の低下といった問題も大きくなっていきます。日々の口腔ケアを正しく実施していくことが重要です。 |

| 加齢や薬の副作用などで唾液が減少すると、口腔内が乾燥し細菌が増加しやすくなります。口腔内の乾燥を防ぐには、口腔ケアによって衛生状態を保つことはもちろん、舌体操・嚥下体操やマッサ-ジなど機能的口腔ケアを行って唾液の分泌を促すことが重要です。 |

薬剤師

| 高血圧症(薬剤師の意見) |

| 160mmhg/100mmhg以上が3回続く場合や100mmhg以下が3回以上続く場合は医師への相談が必要だと思います。 |

| 高血圧治療薬の作用が強いと急激に血圧が下がることがあります。家族も含めてケアチームは日頃の血圧を把握しておき、異常値が測定された場合は速やかに医師へ報告してください。 |

| 1日の中でも早朝は高く夜間は低い傾向にあります。一日に2回以上は測定を継続していきましょう。 |

| 降圧剤の服用は血圧を適正値まで下げて、合併症を防ぐための対処療法です。服薬治療のみに頼るのではなく、運動や食生活などの生活習慣を改善させることも重要です。 |

| カルシウム拮抗薬はグレープフルーツなどと同時に摂取すると頭痛やめまいなどの症状が出る場合がありますので、服用期間中はグレープフルーツなどは食べないようにしてください。 |

| 薬の副作用が発生した場合は速やかに医師や薬剤師に連絡するようにしてください。(連絡先等を再確認した。) |

| 高血圧の状態が長く継続すると、心筋梗塞や脳梗塞、腎不全などの病気を発症するリスクが高まるので、早めの対策が必要だと思います。 |

| 定期的に血圧を測ってもらい、手帳やノートなどに記録していきましょう。また通院などの際には主治医に血圧を報告するようにしてください。 |

| 服薬管理の方法や副作用についての指導や助言を行っていきたいと思います。 |

| 血圧の薬は、毎日同じ時間に飲みましょう。家庭での血圧が高くなくても勝手に薬を飲むのを中止しないでください。一時的に血圧が下がったからといって、自分の判断で服用を止めたりすると、血圧はまたもとに戻ってしまいます。 |

| 生活習慣の見直しや薬物療法により血圧をコントロールして、病気の再発を予防していきましょう。 |

| 適切な服薬管理を行って、血圧をコントロールしていく必要があると思います。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 急激な頭痛や胸痛がある場合また血圧変動時には医師か薬剤師に相談してください。降圧剤の種類により、動悸、 頭痛、ほてり感、 起立性低血圧などの副作用が現れる場合があります。 |

| 心疾患(薬剤師の意見) |

| 強心薬や利尿剤などの服用を行っています。これらについて本人や家族に対して、管理方法や副作用などについて指導、助言を行っていきたいと思います。 |

| 薬の副作用が発生した場合は速やかに医師や薬剤師に連絡するようにしてください。(連絡先等を再確認した。) |

| 降圧剤を服用されています。動悸や頭痛、便秘、むくみなどの症状が現れた場合は、速やかに医師や薬剤師に連絡をしてください |

| 医師の指示のもと、適度な運動と薬物療法を取り入れ、病状悪化を予防していく必要があります。 |

| 生活習慣の見直しや薬物療法によって、血圧をコントロールして、病気の再発を予防していきましょう。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 脳血管疾患(薬剤師の意見) |

| 薬の副作用が発生した場合は速やかに医師や薬剤師に連絡するようにしてください。(連絡先等を再確認した。) |

| 血液を固まりづらくする抗凝固薬や血栓を溶かす血栓溶解薬を服用中です。今後も適切な管理のもと服用を継続していきましょう。 |

| 降圧剤を服用されています。動機や頭痛、便秘、むくみなどの症状が現れた場合は、速やかに医師や薬剤師に連絡をしてください |

| 降圧薬や脳のむくみをとる薬を服用中です。本人や家族に対して、管理方法や副作用についての指導や助言を行って行きたいと思います。 |

| 医師の指示に沿った生活習慣の見直しと、薬物療法により病気の再発を予防しましょう。 |

| 生活習慣の見直しや薬物療法により血圧をコントロールして、病気の再発を予防しましょう。 |

| 適切な服薬管理を行って、血圧をコントロールしていく必要があります。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 糖尿病(薬剤師の意見) |

| インスリンを自己投与されています。低血糖時に対応方法などをあらかじめ決めておく必要があります。(連絡先を再確認した。) |

| 血糖降下薬やインスリン投与時には食事内容や強めの運動をした際に低血糖症状(めまい、手足の震え)が出る場合があるので注意が必要です。 |

| 低血糖症状が現れた場合の対応として、安静にしたうえで糖分を含むジュースなどを飲んでいただくようにしてください。 |

| 糖尿病の診断がある方は、脱水を起こすと昏睡状態になる可能性があるので、定期的な水分補給を行ってください。 |

| 継続的な血糖値のコントロールや食生活、運動習慣についての指導や助言を行う必要があると思います。 |

| 生活習慣の見直しや薬物療法により血糖値をコントロールして、病状の悪化を予防していく必要があります。 |

| 服薬の種類やインシュリンの取り扱いについての助言や情報提供が必要です。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 糖尿病の薬は、独自の判断で飲みすぎたりすると低血糖となり、昏睡状態になる危険性もあります。かならず用法用量を守って服薬してください。 |

| 糖尿病薬の服用をせずに高血糖となった場合、口の中が乾いて、水が飲みたくなる(口渇) ② 水分を摂りすぎて尿が多量に出る(多飲多尿) ③ 糖分が尿から排出されてお腹が空き、たくさん食べてもやせてしまう(体重減少) ④ 体力がなくなったと感じ疲れやすくなる(易疲労感)という形で症状が進んでいきます。 放置すると、最後には昏睡状態に陥る危険性もあるので、かならず服薬確認するようにしてください。 |

| 関節リウマチ(薬剤師の意見) |

| 関節リウマチの患者さんは、自己免疫機能が低下することが多く、感染症にかかりやすくなります。感染症予防のため外出時はマスクを着用し、人混みはなるべく避けるようにして、手洗いやうがいを習慣化するようにしてください。 |

| 服用中の抗リウマチ薬は肝機能障害を引き起こす危険性があります。黄疸が見られたり、活気がないなどの症状がある場合は医師へ連絡するようお願いします。 |

| 服用中の抗リウマチ薬は間質性肺炎を起こすことがあります。命の危険に関わる副作用なので、空咳が止まらないなどの症状がある場合は医師への連絡をお願いします。 |

| 薬物療法(ステロイド・消炎鎮痛剤・抗リウマチ薬)で症状や痛みを緩和し、病状の悪化を抑えています。 |

| リウマチには継続的な薬物治療が必要です。薬の効果や副作用について本人や家族に確認してもらい、定期的に医師へ報告することが重要です。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認することが重要です。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 変形性膝関節症(薬剤師の意見) |

| 痛みが強い場合は消炎鎮痛剤の内服や湿布薬により痛みを抑える必要があります。 |

| サポーターで膝を保護することは、保湿、保温により痛みの軽減に効果的です。 |

| 継続的な薬物療法や病院受診が必要です。薬の効果および副作用などを家族も含めたケアチームで把握し、定期的に医師に報告するようにしましょう。 |

| 痛みが強い場合は消炎作用のある湿布薬や軟膏を塗布してください。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 骨折(薬剤師の意見) |

| 継続的な薬物療法や病院受診が必要です。薬の効果および副作用などを家族も含めたケアチームで把握し、定期的に医師に報告するようにしましょう。 |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 看取り・ターミナル(薬剤師の意見) |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 薬剤の服用量が多くなるため、適切な助言や指導を行っていきたいと思います。 |

| 疼痛緩和のための麻薬を使用する際、効果や副作用などについてケアチームで共有しておく必要があります。 |

| パーキンソン病(薬剤師の意見) |

| オン・オフ現象や不随意運動などの症状が発生した場合の対応方法を決めておき、また必要に応じて医療機関へつなぐことも必要です。 |

| ドーパミン補充薬を長期服用しているとオン・オフ現象の副作用が発生することがあります。薬の効果が切れるオフ状態では身体が動かなくなってしまいます。 |

| 安楽に呼吸できるように薬物療法を実施しています。 |

| パーキンソン病では病気やお薬によって幻覚が見えるようになることがあるため、症状が出た場合に速やかにケアチームで情報共有できるようにしておいてください。 |

| ドーパミン補充薬は、 長期間服用し続けると『体が動かなくなる』『姿勢が前かがみになる』『ふるえが出る』等のオン・オフ現象やウェアリン グ・オフ現象がでるため、その際は医師や薬剤師へ情報提供できるようにしておいてください。 |

| 継続的な服薬治療が必要なため、独自の判断で服薬を止めないように注意してください。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインなどをチームで共有できるようにしておきましょう。 |

| 自己判断で薬を急に中止することは非常に危険で、生命の危険にかかわることがあるので、絶対に控えるようにしてください。 |

| 薬物療法による効果や服薬状況等を関係機関で共有し、定期的に医師へ報告できるようにする必要があります。 |

| 慢性閉塞性肺疾患(薬剤師の意見) |

| 気管支を広げることで空気を通りやすくする気管支拡張薬や、炎症を抑える吸入ステロイドを服用中です。 |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 精神疾患(薬剤師の意見) |

| 自分の判断で薬の量を増やしたり減らしたり中断したりせず、服薬を継続できるように定期的な声掛けや見守りが必要です。 |

| 焦らずにゆっくりと継続して治療していく必要があることと、勝手に薬の量を増やしたり減らしたり中断したりすると、副作用が起きる可能性があることを本人に説明しています。また、もし服薬に不安がある場合は主治医や薬剤師に相談するように助言しました。 |

| 高齢者の場合は、薬の副作用により「足元がふらついて転倒する」「意識がぼんやりする」といった症状が出ることがあり、そのため転倒や骨折といったこともあり得るため、十分な注意が必要です。 |

| 服用する薬が多いと飲み忘れのリスクが高まります。薬剤師に相談してもらえれば薬の一包化も可能です。熱さましや下痢止め等、症状が無ければ飲まない薬以外はほとんどの場合一包化が可能です。 |

| 薬のリスクコントロール(飲み忘れ)(薬剤師の意見) |

| 薬を飲み忘れた時の対処法は、薬によって異なりますので、事前に医師に指示を受けておくようにしましょう。飲み忘れても、まとめて飲まないでください |

| 飲み忘れや残薬を防止するため、お薬カレンダーや配薬ボックスを活用してください。 |

| 服薬確認表を作成し、予薬者が服薬を確認したら必ずチェックすることで、誤薬や飲み忘れを予防することができます。 |

| 薬のリスクコントロール(薬の保管)(薬剤師の意見) |

| 薬の保管は直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。また冷所保管の指示のある薬剤は、 冷蔵庫に保管してください。 |

| 薬のリスクコントロール(誤薬)(薬剤師の意見) |

| 誤薬があった場合は、『意識があるか?』『苦しがっているか?』などを確認した後に、すぐに処方した医師に連絡を取って指示を仰ぐようにしてください。 |

| 誤薬防止には薬の一包化が有用です。必要であれば薬局、薬剤師に依頼してもらってください。 |

| 薬のリスクコントロール(薬の誤嚥)(薬剤師の意見) |

| 服用時は、上体をなるべく起こしてゆっくりと服用してもらい、 服用後すぐに横にならないようにしてください。また十分な水分とともに嚥下のすべりをよくして誤嚥を防止してください。嚥下困難な利用者の場合は、服用支援ゼリーやオブラートも活用してください。 |

| 薬のリスクコントロール(残薬)(薬剤師の意見) |

| 薬がたくさん余っている場合は、①どれだけ余っているか? ②いつ頃から飲まれていないのか? ③利用者の体調や病状はどうか?を確認し医師や薬剤師に報告するようにしてください。 |

| 残薬がある場合は薬剤師に報告してください。 薬剤師は医師に相談し、薬の回収を依頼することになります。 |

| 残薬が多い場合、薬剤師が利用者や家族に対して、処方通りに服用しないことのリスクを伝えます。それでも服用が困難な場合は、医師に処方変更を依頼することもあります。 |

| 利用者が服薬をしない理由は次のような点が考えられます。①自分で健康状態を判断して服薬を止めてしまう ②服用回数が多く煩雑 ③副作用が心配 ④嚥下困難などで服用しにくい ⑤医療者に対する不信感 ケアチームでしっかりと利用者の話を聞き、原因を把握していく必要があります。 |

| 薬のリスクコントロール(多く飲む)(薬剤師の意見) |

| 高齢者が薬を多く服用してしまった場合の副作用は、①転倒 ②便秘 ③食欲不振です。用法用量を守って服用するようにしましょう。 |

| 薬を多く飲んでしまう利用者にはそれなりの理由、原因があります。代表的なものとしては ①飲んだことを忘れている ②早く治したいと考えている ③薬が少なくなったことが不安 ケアチームは利用者の思いをしっかり聞いて、多く飲みすぎる理由や原因を把握していく必要があります。 |

| よく飲み忘れたからと言って、2回分を服用してしまう場合があります。その際、薬の成分が強く出てしまい『めまい、吐き気、頻脈、意識混濁』などの症状が出てしまうことがあります。飲み忘れ分をまとめて飲むことがないように注意が必要です。 |

栄養士

| 高血圧症について(栄養士の意見) |

| 塩、みそ、しょう油などの調味料を減らして、塩分を控えるようにしています。 |

| 血圧をコントロールするには、食生活を見直し、塩分摂取量を控えバランスの良い食事が摂れるようにする必要があります。 |

| 塩分や脂肪分を控えた食事の場合、料理が薄味になって食欲が減退してしまう可能性があります。しっかりとだしを効かせたり、薬味を取り入れるなど味にメリハリを利かせる工夫が必要です。 |

| 食生活については、できる限り魚や大豆、食物繊維などが摂れるように工夫しています。 |

| 肥満を解消するためにカロリー摂取量をコントロールしていく必要があります。 |

| 病気の再発を予防するには、食生活、運動不足を改善していく必要があります。 |

| 心疾患(栄養士の意見) |

| バランスの良い食事が摂れるようにしていく必要があります。 |

| 塩分を控えたバランスの良い食事が摂れるようにしていく必要があります。 |

| 食生活、運動不足を改善して病気の再発を予防する必要があります。 |

| 食生活を改善して、塩分・脂質・コレステロールを取りすぎないようにしましょう。 |

| 心臓機能低下により食欲不振も想定されるため、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品も検討する必要があります。 |

| 低カロリー、低栄養の献立や調理方法についての助言や指導が必要だと思われます。 |

| 脳血管疾患ついて(栄養士の意見) |

| 誤嚥性肺炎予防のため食事形態やポジショニングを工夫する必要があります。 |

| 脱水状態になると血栓ができやすくなるため、こまめな水分補給が必要です。 |

| 低カロリー、低栄養の献立や調理方法についての助言や指導が必要です。 |

| 病気の再発を予防するため、食生活、運動不足の改善が必要です。 |

| 病気の再発予防のため、塩分を控えたバランスの良い食事が摂れるようにしていく必要があります。 |

| 病状の悪化を防ぐため、バランスの良い食事が摂れるようにしていく必要があります。 |

| 糖尿病ついて(栄養士の意見) |

| バランスの良い食事が摂れるようにしていく必要があります。 |

| 食生活、運動不足を改善して病気の再発を予防しましょう。 |

| 食生活を改善して、塩分・脂質・コレステロールを取りすぎないようにしていく必要があります。 |

| 食物繊維をできるだけ多くとれるように食材や献立の工夫が必要です。 |

| 低カロリー、低栄養の献立や調理方法についての助言や指導が必要です。 |

| 病状悪化を予防するため、三大栄養素(タンパク質・糖質・脂質)をバランスよく摂取できるようにしていく必要があります。 |

| 慢性閉塞性肺疾患(COPD)ついて(栄養士の意見) |

| バランスの良い食事を摂る必要があります。 |

| 感染症を起こさないように口腔内の衛生状態を保つ必要があります。 |

| 体重減少は予後が悪くなるため、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品の導入も検討が必要です。 |

| パーキンソン病ついて(栄養士の意見) |

| バランスの良い食事が摂れるように食材や献立を工夫する必要があります。 |

| パーキンソン病では、嚥下障害によって、むせたり水分や食べ物を誤嚥しやすくなり、誤嚥性肺炎になることもあります。食事形態や食事姿勢、また使用する食器についても検討が必要です。 |

| 病気が進行すると嚥下障害が出てくる可能性もあるため、食事形態や食事姿勢について検討・工夫していく必要があります。 |

| 関節リウマチついて(栄養士の意見) |

| 食欲不振になることがあるため、栄養バランスの良い食事をしっかりとるように心掛け、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品の使用も検討が必要です。 |

| 膝などの関節に負担がかかるので、肥満にならないように食べ過ぎには注意が必要です。 |

| 薬の影響によるカルシウム不足、貧血を考慮した食生活を心がける必要があります。 |

| 変形性膝関節症ついて(栄養士の意見) |

| 食欲不振になることがあるため、栄養バランスの良い食事をしっかりとるようにする必要があります。 |

| 膝などの関節に負担がかかるので、肥満にならないように食べ過ぎには注意が必要です。 |

| 骨粗鬆症・骨折ついて(栄養士の意見) |

| バランスの良い食事が摂れるようにし、必要に応じて市販のカルシウム剤を使用することも検討が必要です。 |

| 骨を形成するカルシウム、ビタミンDなどが多く含まれる食事を摂る必要があります。 |

| 食欲不振になることがあるため、栄養バランスの良い食事をしっかりとるように心掛け、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品の使用も検討する必要があります。 |

| 看取り・ターミナルついて(栄養士の意見) |

| 食べたいもの、好きなもの、昔よく食べていたものをあらかじめ確認しておき、できる限り提供できるようにしておく必要があります。 |

| 食事が摂れなくなった際、医療的な栄養管理を行うか否かについて、あらかじめ利用者、家族の意思を確認して、医師を含めたケアチームで共有しておく必要があります。 |

| 食欲不振になることも考えられるため、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品の使用も検討する必要があります。 |

| 精神疾患(うつ・統合失調症)ついて(栄養士の意見) |

| 食欲不振も想定されるため、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品の検討も必要です。 |

| 食事量や水分量の減少により、栄養不良、脱水になる可能性があるため、ケアチームでしっかりと見守りしていく必要があります。 |

| 褥瘡ついて(栄養士の意見) |

| 栄養状態を改善し血清アルブミンやヘモグロビン数値を改善させる必要があります。 |

| 高カロリー、高たんぱく、高ビタミンの栄養補給ができるような食事の提供も必要と思われます。 |

| 食事量や水分量の減少により、栄養不良、脱水になる可能性があるため、ケアチームでしっかりと見守りしています。 |

| 食欲不振も想定されるため、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品も検討する必要があります。 |

| 筋萎縮性側索硬化症(ALS)ついて(栄養士の意見) |

| 誤嚥しないように、嚥下しやすい食事形態の検討も必要です。 |

| 病気が進行すると嚥下障害が出てくる可能性もあるため、食事形態や食事姿勢について検討・工夫していく必要があります。 |

| 嚥下機能の低下がみられた時は胃ろうなどの経管栄養も検討していく必要があると思われます。 |

| ALSの利用者さんの場合、体重減少がみられる可能性があります。1日1,500kcal程度を目安として摂取できるようにしていく必要があります。 |

\サービス担当者に対する照会(依頼)内容の記入例/

【記入例】サービス担当者会議の要点(第4表)40事例ケアマネはするべきことが多い!特に記録に追われて疲弊しています

・サービス担当者会議要点の書き方がよくわからない・・・

・文例・記入...

【記入例】サービス担当者会議の要点(400事例)サービス別サービス担当者会議の要点(議事録)の

①検討した項目

②検討内容

③結論

をワンフレーズごとにまとめております。

・サービス担当者会...