【認知症編】ケアプラン記入例(文例)

ケアプラン1表 2表の記載例 認知症編!を作成しました

・文例・記入例を参考にして、効率よくケアプランを作りたい!

そんなケアマネのお役に立てると思います。

今後随時更新して追加していきます!

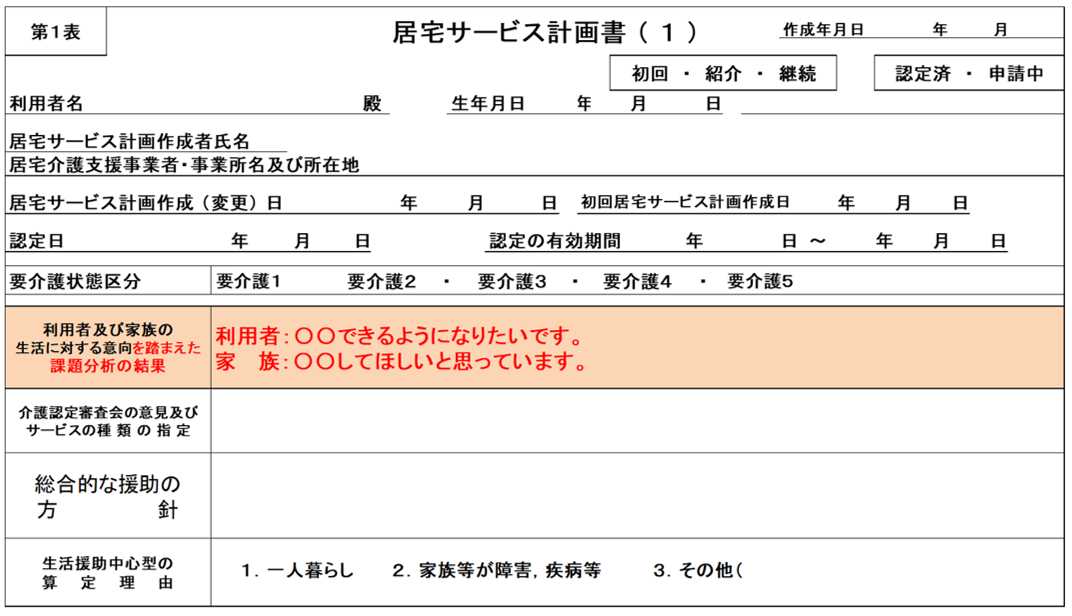

利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果

本人

| いろいろと不安な気持ちもあるが、出来る限り自宅での生活を継続したい。 |

| やる気が起きず意欲的になれない。 |

| 以前のように人と関わりながら生活したい。 |

| 最近物忘れがひどくなり、自分でもいろいろなことが不安です。何とか進行を防ぎたいので、これからも手伝ってください。 |

| 最近物忘れが多くなって、日常生活をする中で不便を感じています。今まで通り介護保険のサービスで助けてほしいです。 |

| 寂しさを感じることなく生活したい。 |

| 不安なく安心して日常生活を送りたい。 |

| 不安に思う事があれば気軽に相談したい。 |

| 不安や心配を感じることなく安心して生活を送りたい。 |

| 毎日が不安でいろいろなことが心配。 |

| 毎日を不安なく、安心して生活したい。 |

| 毎日心配することなく、安心して生活したい。 |

| 意思疎通が困難な為、意向確認できず。。 |

| 意思の確認が不可能な為、家族に確認する。 |

| 本人は〇〇のため意思確認は出来ないが、話しかけた際の表情やご家族からの発言等によって本人の意思を推測した。 |

家族

| もう自宅の介護は限界です。家には帰さずに施設で介護してもらいたい。 |

| 家に居る時は寝てばかりいるので、デイサービスを利用していろいろな人と関わることで認知症の進行を防止して欲しい。 |

| 最近、認知症の症状が進行してきた様な気がする。デイサービスを利用して充実した生活を送って欲しい。 |

| 最近物忘れが増えており心配です。介護保険での支援を希望します。 |

| 最近物忘れが多くなって、不要なものを買ったり、鍋を焦がしたり、調理をさせることが不安になりました。私は仕事があるので、頻繁に様子を見に行くことが難しいです。ヘルパーさんがいつもおいしい食事を作ってくれるので安心です。これからもよろしくお願いします。 |

| 体調管理や身体機能の低下と、認知症の悪化が心配です。 |

| 認知症状が悪化し、いつまで自宅での生活が続けられるか不安です。それでも本人は自宅での生活を希望しているので、介護保険のサービスでサポートしてもらいたいです。 |

| 物忘れが進まないように楽しみのある生活をしてほしい。 |

ケアマネの課題分析結果

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、無理のない範囲で生活の活性化を図り、「認知症の進行予防」「心身機能の維持」を図る必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、認知症介護に負担を感じ、日々ストレスが増大してきており、今後も夫婦での生活を継続していくには、認知症進行の予防と外出の機会を確保することで、介護者の負担を軽減していく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、認知症の進行防止に努めながら、他者との交流の機会を持つことで、活動的に過ごすことができ、夜はゆっくりと安眠できるようにする。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、認知症の進行に伴う介護負担が増大してきている。本人及び介護者共に夜間安眠できるように、日中の活動量を増やして生活リズムを整えていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、認知症の進行が見られ、介護者の負担が日々大きくなりつつある。服薬による症状の緩和と定期的に介護負担から解放されるような支援が必要である。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、認知症の状態をしっかりと把握して、症状の緩和と進行を防止していく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、認知症の症状の緩和と進行防止のため、他者と関わりを持ち、これまで生活してこられたこだわりや、強い思いを大切にして、その中から生きがいや役割を見つけもらえるようにする。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、他者と交流をすることで日常生活の活性化を図り、生活意欲が向上していくようにしていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、他者との交流や外出の機会を確保して、気分転換を図り前向きに過ごせるようにしていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、専門医を受診し、精神的に安心して過ごせるようにしていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、生活が不活発になることで認知症が進行していく恐れがある。本人の生活の中に楽しみとなるものを見つけ、生活に対する意欲や活動量を増やしていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、徐々にできないことが増えてきつつあるが、本人のこだわりや強い思いがあるものは大切にしていけるような支援を心がけていく。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、外出の機会を持ち、心身の活動性を高めていけるようにし、日常生活に生きがいと役割を持ってもらうことで、認知症の症状緩和に繋がる。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、介護者の負担を軽減し、安心して在宅介護が続けられるようにする必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、家庭での役割を維持・継続させ、家族や友人との楽しい時間が過ごせるようにする必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、コミュニケーションは理解しやすい言葉かけを行い、本人の尊厳と理解度に配慮した声かけを行っていく必要がある。 |

総合的な援助の方針

心身機能向上 認知症進行予防 他者との交流

|

| これからも安心して安全に在宅生活を継続できるように、下記の点に注意しながら支援させていただきます。 ・体を動かす機会を多くもち、生活の活性化及び心身機能の維持・向上を目指していきます。 ・無理のない範囲で日常生活の活性化を図り、「認知症の進行防止」「心身機能の維持」を行っていきます。 ・他者との交流や外出の機会を確保して、気分転換を図り前向きに過ごせるように支援していきます。

【緊急連絡先】 |

介護負担軽減 認知症進行予防 他者との交流

|

| これからもご本人の希望される在宅生活を継続していくために、下記の点に注意しながら支援させていただきます。 ・介護者の負担を軽減し、安心して在宅介護が続けられるように支援をしていきます。 ・無理のない範囲で生活の活性化を図り、「認知症の進行予防」「心身機能の維持」を行っていきます。 ・他者と交流をすることで日常生活の活性化を図り、生活意欲が向上するよう支援をしていきます。

【緊急連絡先】 |

認知症進行予防 交流の機会確保

|

| 認知症の進行防止に努めながら、他者との交流の機会を持つことで、活動的に過ごすことができ、夜はゆっくりと安眠できることを目指します。今後も、自宅でご家族と仲良く、笑顔で暮らすことができるように支援していきます。

【緊急連絡先】 |

専門医受診 精神安定 家庭での役割 他者との交流

|

| これからも安心して安全に在宅生活を継続できるように、下記の点に注意しながら支援させていただきます。 ・専門医を受診し、精神的に安心して過ごせるように支援していきます。 ・家庭での役割を維持・継続させ、家族や友人との楽しい時間が過ごせるようにします。 ・他者と交流をすることで日常生活の活性化を図り、生活意欲が向上していくように支援していきます。

【緊急連絡先】 |

コミュニケーション方法 趣味

|

| 認知症の状態をしっかりと把握して、症状の緩和と進行防止を目指していきましょう。コミュニケーションは理解しやすい言葉かけを行い、本人の尊厳と理解度に配慮した声かけを行っていきます。趣味の園芸や季節感を味わうことができる外出の機会を確保することで、心を穏やかに笑顔で過ごすことができるように支援させて頂きます。

【緊急連絡先】 |

生きがい 役割

|

| 認知症の症状の緩和と進行防止のため、他者と関わりを持ち、これまで生活してこられたこだわりや、強い思いを大切にして、その中から生きがいや役割を見つけていただけるよう支援していきます。

【緊急連絡先】 |

外出の機会確保

|

| 外出の機会を積極的に持っていただくことで、心身の活動性を高めていけるようにし、日常生活に生きがいと役割を持ってもらうことで、認知症の症状緩和に繋がるよう支援していきます。

【緊急連絡先】 |

服薬コントロール 生きがい 役割 |

| 認知症の進行により、生活全体にさまざまな問題が生じているため、まず認知症の進行とそれに付随する周辺症状の改善が必要です。病院受診や服薬コントロールを継続しながら、非薬物療法として、生きがいと役割を日々の生活に取り戻すことで心身機能の改善と活性化を目指します。

【緊急連絡先】 |

ニーズ 長期目標 短期目標 サービス内容

食事

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 認知症があり、目の前の食事を急いで食べてしまうことがあるので、安全に食事をしたい | 安全に安心して食事をすることができる | 安全に食事が提供される体制が整備される | 介護者や職員が常に見守り、声掛けできるようにする |

| 食事の盛り付けを少量にする | |||

| テーブル(座席)の配置を工夫する | |||

| 認知症があり、何度も『食事はまだか?』と尋ねてしまう | 安全に安心して食事をすることができる | 介護者の負担を軽減し、夫婦での生活を継続させる | 『食事はまだか?』の質問に対してその都度返答する |

| 空腹の場合は飴玉やチョコレートを準備する | |||

| 認知症の進行が見られるが、栄養バランスのとれた食事を摂りたい | 健康的な毎日を送ることができる | バランスの取れた食材で食事を摂ることができる | ヘルパーによる調理援助 |

| 自分でできる調理は自分で行う | |||

| 配食サービスの利用 |

入浴

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 1人で入浴することが難しいが、安心して入浴したい | 安心して入浴することができる | 安心して入浴できる体制を整備する | 介護者や職員が常に見守り、声掛けできるようにする |

| 入浴時の洗身一部介助 | |||

| 浴槽への移乗時一部介助 | |||

| 一人の入浴では、十分な洗身や、皮膚の観察もできないので、デイサービスで入浴をして清潔を保ちたい | 身体の清潔を保持し皮膚疾患を予防する | 定期的に体を清潔にして爽快感が持てる | 入浴の見守り及び、一部介助 |

| 洗身・洗髪の見守り及び介助 | |||

| 水分補給 | |||

| 全身皮膚の状態の確認 |

排泄

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 認知症があるため、トイレの場所がわからず失禁することがある | 排泄の失敗を予防し、快適な生活を送る | トイレの場所がわかるようにする | 排泄間隔の把握 |

| トイレの場所がわかるような工夫を行う | |||

| 定期的なトイレ誘導・声掛け | |||

| 失敗することなく排泄をしたい | 自分一人で排泄することができる | 1人で安心して排泄できる環境を整える | 定期的に排泄の声掛けを行う |

| 紙パンツの使用・交換 | |||

| 排泄で衣類等が汚染していることがある | 失敗することなく排泄することができる | 気持ちよく排泄できる環境を整える | 定期的に排泄の声掛けを行う |

| 紙おむつ・尿取りパットの使用と交換 | |||

| 汚染時の衣類交換と清拭 |

家事

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 認知症のため家事が出来なくなってきたが、安心して毎日を過ごしたい | 日常生活に必要な家事が提供され、不安なく生活ができる | 少しでも自分でできる家事は自分でできるようになる | 買い物援助(足りないもの、必要なものを一緒に考える) |

| 調理援助(下ごしらえなどは自分で行う) | |||

| ゴミ捨て(分別できるところは自分で行う) | |||

| 認知症の為、衣類の整理が出来なくなっているので手伝ってほしい | 季節に合わせて衣類が準備される | 少しでも自分でできる衣類整理を行うことができる | 衣類の整理(服の選別は一緒に行う) |

| ・簡単にたたむことができるものは、少しでも自分で行ってもらう | |||

| ・本人のたたみ方、整理の仕方を出来る限り尊重する | |||

| 認知症により買い物や金銭の管理が難しくなっている | 自分で買い物や金銭管理を続けることができる | 買物や金銭管理におけるサポート体制を整備する | 行きつけのスーパーの店長(店員)に状態説明を行い、協力してもらう |

| 冷蔵庫の中のものを確認する(賞味期限や同じものが多数ないか) | |||

| 買物の同行援助 | |||

| 金銭管理簿をつける | |||

| (定期的に家族へ報告する) | |||

| 認知症のため火を扱うことに不安があるが、安心して生活できるようにしたい | 火の不始末がなく、安心して生活できる | 適切な薬の処方により症状が改善される | 専門医の受診、治療、処方 |

| 確実な薬の内服 | |||

| 火の不始末が出ないような環境を整備する | ガスコンロを撤去し電磁調理器を導入する | ||

| 配食サービス | |||

| 認知症により同じものを何度も購入してしまう | 自分で買い物を続けることができる | 買物のサポート体制を整備する | 行きつけのスーパーの店長(店員)に状態説明を行い、協力してもらう |

| 冷蔵庫の中のものを確認する(賞味期限や同じものが多数ないか) | |||

| 買物の同行援助 |

短期記憶困難

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| つい先ほどのことも忘れてしまうが、安心して生活したい | 不安を感じることなく、毎日穏やかに過ごすことができる | 自信を失わずに人と接することができる | 本人が不安に思っていることを傾聴する ※決して否定しない |

| メモや紙に内容を書いてもらうようにする | |||

| 生活歴や趣味、仕事を把握し、話を傾聴する |

失見当識

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 場所や時間がわからなくなることがあるが、不安なく毎日を過ごしたい | 不安をなくし、安心して毎日を過ごしたい | 場所や時間がわかるような体制を作る | 定期的な声掛け |

| カレンダーの活用(書き込み可能なものを準備する) | |||

| 1日のスケジュール表の作成 |

幻視・幻聴

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 認知症のため幻視・幻聴の症状がみられるが、安心して生活したい | 幻視・幻聴の症状が緩和され、不安なく生活することができる | 適切な薬の処方により症状が改善される | 専門医の受診、治療、処方 |

| 確実な薬の内服 | |||

| 症状が出た際の対応策を全員で周知する | どんな時に幻視・幻聴が出るのかを把握する | ||

| 本人の訴えを傾聴し受容する | |||

| 症状がひどい場合は専門医に報告する |

昼夜逆転

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 昼夜逆転してしまうことがあるが安心して生活したい | 毎日の生活リズムが整う | 生活リズムを乱す要因を見つけ、対応策を全員で周知する | 日中外出の機会を確保する(適度な疲労感により夜ぐっすり寝ることができる) |

| 適切な薬の処方により症状が改善される | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

コミュニケーション障害

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 周囲と調和しない会話があるが安心して生活したい | 不安なく安心して生活することができる | 話を傾聴することで安心して生活できる | 本人の話を傾聴し受容する(決して否定しない) |

| 座席の配置に配慮してトラブルが起こらないようにする | |||

| 職員との雑談 | |||

| 適切な薬の処方により症状が改善される | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

異食行動

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 認知症のため、異食行動があるが安心して生活したい | 不安なく毎日が過ごせる | 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診、治療、処方 |

| 確実な薬の内服(服薬確認・お薬カレンダーの活用) | |||

| 異食行動がおこらないような環境を整備する | 口に入れると危険なものは近くに置かないようにする | ||

| 定期的に声掛け、見守りを行う |

介護への抵抗

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 介護への抵抗があり、介護者のストレスが増大している | 夫婦で安心して生活することができる | 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

| 介護者が介護技術を学んだり、ストレスを発散できる場所を提供する | 介護技術の指導・説明 | ||

| 家族会の情報提供 | |||

| 介護者への相談援助(話の傾聴) |

感情不安定

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 感情が不安定になることがあるが安心して生活したい | 毎日穏やかに過ごすことができる | 安心して生活してもらえるような体制を作る | 本人が不安に思っていることを傾聴する |

| 生活歴や趣味、仕事を把握し、話を傾聴する |

同じ話を何度もする

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 何度も同じ話をしてしまう | 不安を感じることなく、毎日穏やかに過ごすことができる | 話を聞いてもらって満足感を得る | 本人が不安に思っていることを傾聴する ※決して否定しない |

| 話を聞いてくれる人の近くに座るようにする |

食事したことを忘れてしまう

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 食事をしたことを忘れてしまい、何度も「食事はまだか?」と訴えてしまう | 不安を感じることなく、毎日穏やかに過ごすことができる | 食事に対する不安を解消する | 一度は話し(訴え)を傾聴する ※決して否定しない |

| 軽い軽食を準備しておき渡す | |||

| 他のことに関心・注意が向くように働きかける |

収集癖

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 物を集めたりする行為(収集癖)があるが安心して生活したい | 本人及び家族がストレスを感じることなく、安心して生活できる | 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

| 本人の行動はいったん受容する | |||

| 定期的に見守りを行い、不衛生な状態になっていないか確認を行う |

被害妄想

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 被害妄想があるが安心して生活したい | 被害妄想が改善される | 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

不潔行為

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 排便を触る行為(不潔行為)があるが安心して生活したい | 衛生的な生活が送れるようになる | 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

| 排便があっても触らないような環境を作る | 排便間隔を把握し、未然に予防する | ||

| 触ってしまった場合は速やかに手指を洗浄、消毒する | |||

| 他に汚染場所がないか確認する |

他者とのトラブル

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 他者とのトラブル(暴言・暴力行為)があるが不安なく生活したい | 本人及び周囲が不安なく過ごすことができる | 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

| 暴言等がおこらないような環境を作る | 話を傾聴し内容は否定しない | ||

| 職員による見守りおよび声かけ | |||

| 座席(席順)を配慮する |

一人で戻れない

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 外出すると一人で戻れなくなることがあるが、不安なく生活したい | 本人及び家族が不安なく毎日を過ごすことができる | 定期的な見守り体制が確保され安心して生活する | 地域住民に声掛け、見守りの協力依頼をする |

| 徘徊感知器の導入(GPS) | |||

| あらかじめ関係機関に情報提供(年齢や住所、身体の特徴)をしておく | |||

| 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

意欲低下

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| やる気が起きず、生活に活気がない | 生きがいを持って生活することができる | 自分の役割を見つけて、活動的な生活をする | 生活歴や趣味、仕事を把握し、話を傾聴する |

| 趣味活動の支援 | |||

| 外出の機会を確保する |

スケジュール管理ができない

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 予定を忘れてしまうが、安心して生活したい | 不安を感じることなく、毎日穏やかに過ごすことができる | 毎日の日課を把握できるようになる | カレンダーに予定を書き込む |

| 冷蔵庫や扉に大事な予定を大きく書き込む | |||

| 家族やスタッフが予定当の朝に電話を入れる |

服薬が管理できない

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 処方された薬を正しく服用して、病状を安定させたい | 処方された薬を決められたタイミングで正しく服用し、病状が安定する | 飲み間違いや飲み忘れが減り、服薬管理できるようになる | 服薬の確認(用法・用量・副作用等の確認) |

| 薬の日付、時間を確認して手渡しする | |||

| 薬の飲みこんだか、こぼしていないかを確認する | |||

| 服薬を管理できず、飲み忘れや飲み間違いが多い | 自分で服薬管理できるようになる | 声かけや見守りを受けながら服薬できるようになる | 服薬の管理(用法・用量・副作用等の確認) |

| 薬の一包化 | |||

| ポケット付きお薬カレンダーの活用 | |||

| 誤薬した際の対応や連絡先のマニュアルを作成する |

交流・外出の機会確保

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 1人で外出することが難しい為、外出の機会をつくりたい | 明るい気持ちで生活することができる | 日常生活に楽しみを見つけることができる | 他者との交流、レクリエーション・余暇活動への参加 |

| いろいろな人とコミュニケーションをとる | |||

| 受容的な態度で接する | |||

| 不安を感じることなく安心して生活したい | 困りごとが少なくなる | 不安なく過ごすことができる | 相談・助言(電話にて連絡) |

| 話しの傾聴による不安解消 | |||

| 物忘れが気になるが、日常生活の中で少しでも刺激を受け認知症の進行を予防したい | 適度な刺激を持ち生活にメリハリをつける | 外部との交流を持ちながら、生活を活性化する | 活動の場への参加/声掛け/他者との交流 |

| 交流の場の情報提供 | |||

| 認知症予防のため、外出の機会を確保したい | 定期的に外出の機会を確保し、外の空気を感じて毎日を過ごすことができる | 1週間に〇回は外出の機会を確保する | 外出の機会確保 |

| ・定期的な散歩の付き添い | |||

| ・通所サービスの利用 | |||

| ずっと一人で家にいると寂しいので、外出の機会を持ち、明るい気持ちで生活したい。 | 交流の場に参加し、会話や活動参加などして気分転換できる | 外部との交流を持ちながら、生活を活性化する | 他者との交流の機会を作る |

| アクティビティへの参加 | |||

| 趣味の活動 | |||

| 傾聴による不安の解消 | |||

| 認知症の進行を防止したい | 人との関わりの場を作り、みんなと楽しく過ごす | 気の合う仲間と楽しく過ごす | 通所介護の利用 |

| ・他の利用者との交流 | |||

| ・職員との雑談 | |||

| 人と関わりながら楽しい毎日を過ごしたい | 笑顔で穏やかな毎日を過ごすことができる | 定期的に人と交流することができる | レクリエーション活動 |

| 職員との雑談 | |||

| 気の合う人と会話をする | |||

| これ以上認知症が進行しないようにしたい | 認知症の進行を防止する | 生活リズムを整え、意欲的な毎日を送ることができる | 通所介護の利用 |

| ・脳トレ | |||

| ・他者との交流 | |||

| ・個別機能訓練 | |||

| 医学的管理の実施 | |||

| ・定期的な専門医の受診 | |||

| ・服薬管理 |

介護負担

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 介護への抵抗があり、介護者のストレスが増大している | 夫婦で安心して生活することができる | 専門医の診療によって、症状の改善や悪化を防止する | 専門医の受診・治療・薬の処方 |

| 介護者が介護技術を学んだり、ストレスを発散できる場所を提供する | 介護技術の指導・説明 | ||

| 家族会の情報提供 | |||

| 介護者への相談援助(話の傾聴) | |||

| 夫も病気があるので、介護の負担を軽くしたい | 出来る限り夫婦での在宅生活を継続させる | 介護者の病状悪化を防ぐ | 介護者が自分の時間を作る |

| ・介護者に代わって日常の介護を行う | |||

| 介護用品支給により経済的負担軽減 | |||

| 介護が長期化しており負担が大きくなっている | 家族との思い出深い家で安心して生活することができる | 全ての家族が負担を軽減し、在宅介護が継続できる | 介護者に対する相談支援 |

| ショートステイの利用による介護者の負担軽減 | |||

| 介護者が急病になった際に安心して生活できるようにしたい | 家族の介護負担を軽減し、ゆとりを持ち在宅生活を送れる | 介護者の病状悪化を防ぐ | ショートステイの利用による介護者の負担軽減 |

| 介護者が介護に自信がなく、介護疲れがある | 在宅介護サービスを利用することによって、介護者の負担を軽減する | 家族が休養・気分転換でき、精神的にゆとりを持って生活できる | 介護者が自分の時間を作る |

| ・介護者に代わって日常の介護を行う | |||

| ・介護者に対する相談支援 | |||

| 介護者の認知症に対する負担を軽減させたい | 本人及び介護者が負担なく安心して生活できる | 関係機関のサポートにより介護者の負担が軽減される | デイサービスやショートステイの利用に慣れる |

| 安心して過ごせるように定期的に声掛けを行う | |||

| 介護者がリフレッシュできる時間を作る | |||

| 介護者に対する相談援助 | |||

| 介護者に急用ができた際も安心して生活できるようにしたい | 介護と仕事を両立することが出来る | 家族が安心して外出し、自分の用事が出来るようになる | ショートステイの利用 |

| ・介護者に代わり日常生活の介護を行う | |||

| 介護者に介護から離れ、少し休む時間を持ってほしい | 介護の負担を軽減し安定した在宅生活を送ることが出来る | 本人及び介護者の健康状態が保たれる | 定期的なショートステイの利用による介護者の負担軽減 |

認知症予防

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 認知症を予防したい | 認知症の進行を予防し、いつまでも住み慣れた自宅で生活できる | 人との触れ合いの機会を持つ | デイサービスの利用 |

| ・他者との交流 | |||

| ・レクリエーションの参加 | |||

| 定期的に運動を行う | デイサービスの利用 | ||

| ・機能向上訓練 | |||

| 定期的に散歩をする | |||

| 栄養のある食事を摂る | 配食サービスの利用 |

認知症カフェ 家族会 介護者教室

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 介護への抵抗があり、介護者のストレスが増大している | 夫婦で安心して生活することができる | 介護者が介護技術を学んだり、ストレスを発散できる場所を提供する | 介護技術の指導・説明 |

| 家族会の情報提供 | |||

| 介護者への相談援助(話の傾聴) | |||

| 介護者の認知症に対する負担を軽減させたい | 本人及び介護者が負担なく安心して生活できる | 関係機関のサポートにより介護者の負担が軽減される | 介護者がリフレッシュできる時間を作る |

| 安心して過ごせるように定期的に声掛けを行う | |||

| 介護者教室(認知症カフェ)の情報提供および参加 | |||

| 介護が長期化しており負担が大きくなっている | 家族との思い出深い家で安心して生活することができる | 全ての家族が負担を軽減し、在宅介護が継続できる | 介護者教室(認知症カフェ)の情報提供および参加 |

| 介護者が介護に自信がなく、介護疲れがある | 家族が休養・気分転換でき、精神的にゆとりを持って生活できる | 家族が在宅介護に必要な知識や技術を身に付ける | 介護者教室(認知症カフェ)の情報提供および参加 |

| 介護者の認知症に対する負担を軽減させたい | 本人及び介護者が負担なく安心して生活できる | 関係機関のサポートにより介護者の負担が軽減される | 認知症カフェに参加する |

| 夫も病気があるので、介護の負担を軽くしたい | 出来る限り夫婦での在宅生活を継続させる | 介護者の病状悪化を防ぐ | 介護者が自分の時間を作る |

| 認知症カフェの情報提供および参加 | |||

| 介護用品支給により経済的負担軽減 |

その他

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 消費者被害にあわず安心して生活したい | 安心して生活できるようになる | 地域の見守りを受けながら生活する | 地域住民に見守り、声掛けの協力依頼 |

| 被害にあった場合の連絡先や対応方法をあらかじめきめておく | |||

| 地域包括支援センターへの情報提供 | |||

| 1人で過ごすことが多くなったので、不安なく毎日を過ごしたい | 孤独感や孤立感を感じることなく、安心して地域で生活することができる | 適切な見守りや声掛けを受けながら、安心して生活できる | 地域住民による声かけ・安否確認 |

| 地域行事への参加(地域住民から声をかけてもらう) | |||

| 外出の機会確保 | 通所サービスの利用 |

サービス担当者会議の要点

|

検討した項目 検討内容 【外出の機会確保について】 【日常生活について】 【身体機能について】 【食生活について 】 【生活環境について】 【服薬について】 【介護者の負担軽減について】 【緊急時の対応について】 結論 残された課題 |

モニタリングで使える文例

| 【外出の機会確保について】 |

| 日中も自宅で過ごすが多く、日常生活全般にわたって気力や体力、意欲もなくなってきている。 |

| 他者との交流や外出の機会を作ることで、生活に楽しみや役割ができている。 |

| 人との交流や外の空気を感じることで、本人の生きがいづくりと、介護者の負担軽減につながっている。 |

| 家に閉じこもりがちになるため、趣味や関心があるものを聞いて、少しでも外出の機会が確保できるように働きかける。 |

| デイサービスなどで外出の機会を確保し、閉じこもりや活動量、運動機能低下を予防していく必要がある。 |

| 感染症の影響で外出に制限が出ているため、閉じこもりになると心身の機能低下が危惧される。デイサービスの定期利用により外出や他者との交流機会が確保されている。 |

| 【日常生活について】 |

| 本人が出来ることは継続的に行ってもらい、役割を持って生活できるように促している。 |

| 十分な睡眠をとりストレスをためないような生活スタイルがある程度確立されている。 |

| 介護者に対して認知症に関する相談窓口や受診できる専門医について情報提供を行った。 |

| 以前の生活スタイル、日課を把握して、できる限り本来の生活リズムを取り戻してもらうように配慮する。 |

| 【コミュニケーション】 |

| 本人の話を傾聴し、共感的な態度で関わるようにしている。 |

| 本人のプライドを傷つけず、答えやすい言葉かけを行うなどして、低下している記憶を補うような工夫をしていく必要がある。 |

| 自分の思いをしっかりと伝えられず辛い思いをされている。共感的態度で接し否定せずに話を傾聴していく。また必要に応じて手を握ったり、膝に手を置くなどのスキンシップを取り入れて安心してもらえるような工夫が必要。 |

| 一度に多くの情報が入ると混乱するので、伝える情報は紙に書くなどして整理してゆっくり具体的に伝えることを心がけている。 |

| ゆっくりと落ち着いた態度で接し、落ち着いたトーンで話しかけるようにしている。 |

| 【身体機能について】 |

| 活動量の低下がみられるため、適度な運動量を無理なく習慣づけられるように工夫が必要。 |

| 適度な運動や趣味活動を日常生活に取り入れることで、運動不足とストレスにつなげていく。 |

| 外出の機会を確保し、適度な運動を生活に取り入れることで、夜間の安眠につながっている。 |

| 手芸や園芸、料理などの軽作業を通じて、楽しみや充実感などを感じてもらうことが出来ている。 |

| 【食生活について 】 |

| 食欲不振も想定されるため、必要に応じて高カロリーの栄養補助食品も検討する。 |

| 食事量や水分量の減少により、栄養不良、脱水になる可能性があるため、ケアチームでしっかりと見守りしていく。 |

| 【服薬について】 |

| 薬物療法による効果や服薬状況等を関係機関で共有し、定期的に医師へ報告できるようにしていく必要がある。 |

| 継続的な服薬治療が必要なため、独自の判断で服薬を止めないように注意する。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインなどをチームで共有できるようにしておく。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインについて、専門医や薬剤師などから指導を受けた。 |

| 【介護者の負担軽減について】 |

| 介護者の負担やストレスを軽減して、在宅生活の継続を支援する。 |

| 病気についての情報提供を行い、介護者がストレスを抱えないように支援した。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインなどを家族へ情報提供する。 |

| 【緊急時の対応について】 |

| 徘徊し自宅に戻れなくなる可能性があるので、あらかじめ地域包括支援センターをはじめ関係機関に情報提供している。 |

| 徘徊し行方が分からなくなると命にかかわるため、今後も屋外に出ていかないように、また出て行っても早急に対処できるようにしておく必要がある。(緊急通報装置 GPS 持ち物に名前) |

| 誤薬があった場合は速やかに主治医および薬剤師に連絡が取れるよう、連絡網や体制を再確認した。 |

| 興奮状態になった時はできる限り話を傾聴し、落ち着いてもらうように努めている。(※興奮状態が収まらない場合は、本人と距離を置き、近くに刃物などを置かないようにしている。) |

| 介護者による虐待が疑われる場合は、地域包括支援センターをはじめ行政機関に通報し対応を検討する。 |

| 【総合評価】 |

| 無理のない範囲で生活の活性化を図り、「認知症の進行予防」「心身機能の維持」を図る必要がある。 |

| 本人が安心して生活できる環境を作ることが、在宅生活の継続につながる。そのためケアプラン作成上においても、本人にとって何が重要なのかを考え、できる限りこれまでの生活を維持継続できるように、できることや協力してくれる人にも着目しながらサポートしていく必要がある。 |

| 認知症介護に負担を感じ、日々ストレスが増大してきており、今後も夫婦での生活を継続していくには、認知症進行の予防と外出の機会を確保することで、介護者の負担を軽減していく必要がある。 |

| 認知症の進行防止に努めながら、他者との交流の機会を持つことで、活動的に過ごすことができ、夜はゆっくりと安眠できるようにする。 |

| 認知症の進行に伴う介護負担が増大してきている。本人及び介護者共に夜間安眠できるように、日中の活動量を増やして生活リズムを整えていく必要がある。 |

| 認知症の進行に伴い、身の回りのことご自分で行うことが難しくなってきている。 |

| 認知症の進行により、生活全体にさまざまな問題が生じているため、まず認知症の進行とそれに付随する周辺症状の改善が必要である。病院受診や服薬コントロールを継続しながら、非薬物療法として、生きがいと役割を日々の生活に取り戻すことで心身機能の改善と活性化を目指す。 |

| 認知症の進行が見られ、介護者の負担が日々大きくなりつつある。服薬による症状の緩和と定期的に介護負担から解放されるような支援が必要である。 |

| 認知症の状態をしっかりと把握して、症状の緩和と進行を防止していく必要がある。 |

| 認知症の症状の緩和と進行防止のため、他者と関わりを持ち、これまで生活してこられたこだわりや、強い思いを大切にして、その中から生きがいや役割を見つけもらえるようにする。 |

| 認知症の症状の緩和と進行防止のため、他者と関わりを持ち、これまで生活してこられたこだわりや、強い思いを大切にして、その中から生きがいや役割を見つけてもらえるようにしていく。 |

| 他者と交流をすることで日常生活の活性化を図り、生活意欲が向上していくようにしていく必要がある。 |

| 他者との交流や外出の機会を確保して、気分転換を図り前向きに過ごせるようにしていく必要がある。 |

| 専門医を受診し、精神的に安心して過ごせるようにしていく必要がある。 |

| 生活が不活発になることで認知症が進行していく恐れがある。本人の生活の中に楽しみとなるものを見つけ、生活に対する意欲や活動量を増やしていく必要がある。 |

| 徐々にできないことが増えてきつつあるが、本人のこだわりや強い思いがあるものは大切にしていけるような支援を心がけていく。 |

| 外出の機会を持ち、心身の活動性を高めていけるようにし、日常生活に生きがいと役割を持ってもらうことで、認知症の症状緩和に繋がる。 |

| 外出の機会をもつことで、心身の活動性を高めていけるようにし、日常生活に生きがいと役割を持ってもらうことで、認知症の症状緩和に繋がるようサポートしてく。 |

| 介護者の負担を軽減し、安心して在宅介護が続けられるようにする必要がある。 |

| 家庭での役割を維持・継続させ、家族や友人との楽しい時間が過ごせるようにする必要がある。 |

| コミュニケーションは理解しやすい言葉かけを行い、本人の尊厳と理解度に配慮した声かけを行っていく必要がある。 |