ケアマネはするべきことが多い!特に記録に追われて疲弊しています!

・記録の書き方がよくわからない・・・

・文例・記入例を参考にして効率的に書きたい!

・監査や実地指導で指摘を受けないようにしたい!

そんな悩めるケアマネの為に

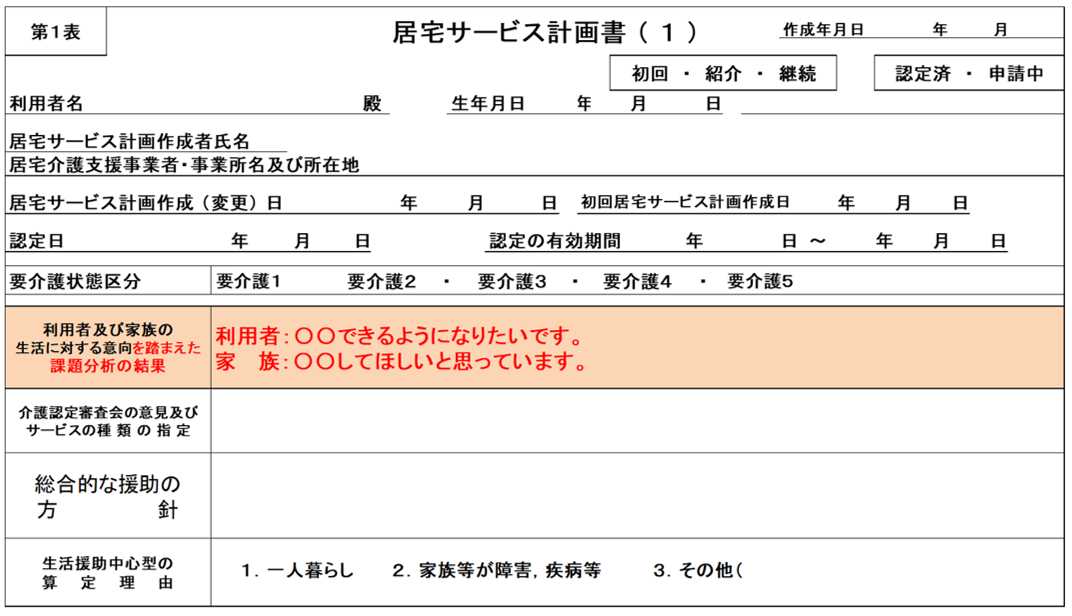

居宅サービス計画書(ケアプラン1表 2表)のパーキンソン病編!

を作成しました。参考にしてください♪

今後随時更新して追加していきます!

1 振戦(手が震える)

2 筋固縮(筋肉の動きが硬くなる)

3 無動(動作が緩慢になったり、動けなくなる)

4 歩行障害(小幅、前のめり、加速歩行)

目次(もくじ)

利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果

本人

| リハビリを止めてしまって、また歩けなくなると思うと心配。退院後もリハビリを続けたい。 |

| 体が動かなくなったり、震えたりして不安になることがあります。リハビリを頑張ってまた外出できるようになりたいです。 |

| こんな姿になってしまって情けない。でもリハビリをして少しでも以前のように生活できるようになりたい。 |

| 体が少しずつ動きにくくなっているような気がする。リハビリを頑張って、なるべく家族に迷惑をかけず、自分のことは自分でできるようにしたい。 |

| 入院中にすっかり体力が落ちてしまった。リハビリを頑張ってまた孫の顔を見れるように頑張りたい。 |

| 入院中リハビリをして、しっかり歩けるようになったが、止めてしまうとまた歩けなくなる気がするので、退院してからもリハビリを続けたい。 |

| 体が動きにくく、また転倒してしまうのではなかと不安です。安全に歩行できるようになりたいです。 |

| 少しずつ今まで出来ていたことができなくなってつらいです。自分でできることは頑張るけれど、できないところは手伝ってほしい。 |

| 体が動きにくくなってしてしまったが、やっぱり住み慣れて自宅での生活を続けたいです。 |

| 少しずつ体が動きにくくなったり、痺れや麻痺が増えてきているので、治療を続けて不安無く毎日を送りたいです。 |

家族

| 転倒しないように安全に生活できる環境を整備したいです。 |

| 体が麻痺したり、動かなくなることが増えてきています。一人で入浴できるか心配です。 |

| 安全に生活できるようにリハビリをして、少しでも今の歩行能力を維持してもらいたい。 |

| 一日の中で体が動く時間とそうでない時間があって、体が動きにくい時間帯は、転倒するのではないかと心配です。 |

| 今回の入院で筋力が低下してしまったようです。退院してからもリハビリと社会交流のためにデイサービスに通ってほしいです。 |

| 家にばかりいると歩けなくなるんじゃないか心配です。デイサービスに行ってリハビリしたり、いろいろな人と交流を持ってもらいたい。 |

| 自宅に帰ってくるのはうれしいが、自宅で介護できるか心配です。 |

| せっかく歩けるようになったけれど、リハビリを止めてしまうとまた歩けなくなるんじゃないかと心配。退院後もリハビリを続けてほしい。 |

| だんだんとできないことが増えていて、これからも自宅で介護できるか心配です。介護サービスを利用して負担を軽くしてもらいたい。 |

| 私も出来ることは頑張りますが、少しはほっとする時間が欲しいです。 |

| これからますます体が動かなくなってきて、寝たきりになるんじゃないか心配です。 |

| 私も体が不自由で、自分のことで精一杯です。これからも十分な介護ができるか不安でいっぱいです。 |

| 安全に生活できるようにリハビリをして筋力をつけてもらいたいです。 |

ケアマネの課題分析結果

| 【身体機能について】 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、自宅に閉じこもりがちになっている。動かずじっとしていると、身体の機能が低下してしまうため、積極的に外出の機会を確保し、散歩や運動をするなどして、筋力や体力の衰えを防ぐ必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、前のめり歩行やすくみ足で、歩いているうちに早足になるため転倒の危険がある。体力や筋力をつけることと、安全に移動できる環境整備をしていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、少しでも自立した生活ができるように、リハビリテーションを行い運動機能の向上を図る。 |

| 【服薬について】 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、ドーパミン補充薬の長期服用によるオン・オフ現象の副作用に配慮しながら、転倒の危険性や介護者の負担に配慮したサポートが必要である。 |

| 【外出の機会確保について】 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、転倒リスクは考慮しながらも、日常生活における運動量を増やして筋力低下や麻痺を軽減させていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、外出の機会を確保して、閉じこもりや廃用症候群を予防していく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、徐々に体が動きにくくなることから、転倒や骨折に対する不安が大きく、生活不活発や廃用症候群になる危険性があるので、外出の機会を確保し運動機能の向上を図る必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、体が動きにくくなることで、外出や交流の場への参加機会が減少していくことを予防していく必要がある。 |

| 【日常生活について】 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、疲労は症状悪化のきっかけになるため、睡眠や休養を十分にとって体調、心のストレスを減らすようにする。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、定期的な入浴により、筋肉の固縮をやわらげるとともに、リラックス効果によって、ストレス解消や気分転換につなげていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、再び転倒することを避けようと、不活発になって活動性の低下が危惧される。趣味や楽しみを見つけて、運動機能や生活に対する意欲が向上していくような働きかけが必要。 |

| 【生活環境の整備について】 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、安全に生活できる住環境を整備して、転倒リスクを軽減していく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、安全に生活できる住環境を整備して、生活領域を広げるようにする。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、安全に移動できる福祉用具を準備し、活動領域が狭まらないようにする。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、できることは自分でやってもらいながら、できないこと・不足部分を福祉用具で代用していくようにする。 |

| 【介護負担軽減】 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、進行性の病気であることから、家族に急激な介護負担が発生する可能性がある。ストレスや負担を解消できるような介護サービスの提案を行っていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、病状の進行とともに介護量が増大し、負担やストレスが増大するため、軽減するための対策検討も必要。 |

| 【その他】 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、振戦や小刻み歩行、前のめり歩行になることで転倒する危険があるため、病状悪化と転倒防止のために運動や内服治療を続けていく必要がある。 |

| 以上の利用者及び家族の意向を踏まえ、運動や服薬、食事管理を行い、出来る限り病状の進行を遅らせていく必要がある。 |

総合的な援助の方針 1表

| パーキンソン病 |

| これからもご本人の希望される在宅生活を少しでも継続していくために、関係機関での情報共有・連携を行いながら、下記の点に重点を置いて支援させていただきます。 ・オン・オフ現象や不随意運動などの副作用が発生した場合の対応方法を決めておきます ・転倒することなく安全に生活できる住環境を整備します ・リハビリテーションを行うことで身体機能の維持、向上を図ります ・必要に応じて神経難病についての情報提供を行います

【緊急連絡先】 |

| パーキンソン病のため、振戦や小刻み歩行、前のめり歩行になることで転倒する危険があります。今後も、病状悪化と転倒防止のために運動や内服治療を続け、安全に安心して生活できるように支援していきます。

【緊急連絡先】 |

| 歩行状態が継続できることが、ご本人にとってのモチベーション向上につながるため、外出の機会確保やリハビリによって筋力・体力を向上させるようにします。定期的な受診や内服治療によって病気の進行を遅らせるとともに、状態の急激な悪化につながる転倒・骨折については細心の注意を払うようにしましょう。

【緊急連絡先】 |

| パーキンソン病のオン・オフ現象みられるため、服薬管理によってコントロールしていくと同時に、調子が良い時間帯を見極め、リハビリや運動などの体を動かす時間を積極的に作っていくことで、住み慣れた自宅での生活を継続できるようにしていきましょう。 【緊急連絡先】 長女携帯電話:(TEL:000-000-0000) 主 治 医 :(TEL:000-000-0000)○○病院 |

移動・運動

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 小刻み歩行、前傾姿勢になりやすいので、転倒せずに歩行したい | 転倒せずに歩行ができる | 定期的に運動を行い、下肢筋力の低下を予防する | ・小刻み歩行、前傾姿勢になりやすいので、歩行時には見守りを行う ・歩行訓練(痛みに配慮しながら行う) |

| パーキンソン病があるが、転倒を予防し安全に歩行したい | 安全に移動することが出来る | 運動により下肢筋力の低下を予防する | ・歩行訓練(痛みに配慮しながら行う) ・床や壁などに目印をつけて歩きやすくする |

| すくみ足(歩行の際に足が上がらない)になり転倒の危険性がある | 転倒せずに歩行することが出来る | 運動により下肢筋力の低下を予防する | ・歩行訓練(痛みに配慮しながら行う) ・床や壁などに目印をつけて歩きやすく ・動く際は声かけをする |

| 歩幅が小さく加速歩行になり転倒の危険性がある | 安全に移動することが出来る | 運動により平衡感覚が維持できる | 運動療法・リハビリテーション(※日内変動を把握する) |

| 転倒しないように安全に生活できる環境を整備したい | 安全に移動することが出来る | 安全に生活できる環境を整備する | 安全に移動できる環境を整備する (手すりの取り付け・段差解消) |

| 体にこわばり(筋肉の固縮)があり転倒の危険性がある | 関節や筋肉が固まらないように定期的に体を動かす | 症状緩和と運動機能を保持させる | 関節や筋肉が固まらないようにできる限り体を動かす |

| 不随意運動があり転倒の危険性がある | 症状緩和と運動機能を保持させる | 運動により下肢筋力の低下を予防する | 歩行訓練(痛みに配慮しながら行う) |

| ON・OFF現象があって転倒のリスクがある | 症状緩和と運動機能を保持させる | 運動により下肢筋力の低下を予防する | ON・OFF現象を観察し、状況に応じたリハビリを行う |

| 関節や筋肉が固まらないように体を動かしたい | 体を動かし、拘縮を予防して健康を保つ | 定期的な運動をして体の柔軟性を保ち、転倒しない体作りをする | 定期的に運動をして柔軟な体作りをする(ストレッチ体操・関節可動域訓練 |

| 下肢筋力が低下しないように、定期的に運動をしたい | 体を動かし、筋力を維持して健康を保つ | 下肢筋力を鍛え、転倒予防ができる | ・屋外歩行練習 ・立位バランス練習 ・リハビリシューズの着用 ・日内変動があるので、状態に応じたリハビリを検討する |

| 動作が緩慢になってしまうが安全に生活したい | 定期的にリハビリを行い体力をつけ、安全に過ごすことが出来る | 自分で体を動かすことができる | 運動療法・作業療法 ※日内変動があるので、動きやすい時間に実施する |

食事

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 手の振戦があるが、安心して食事を摂りたい | 食事を美味しく食べて、体力をつける | 介助を受けながら、少しでも自分で食事を摂れるようにする | 手の振戦があるため、食事の見守り、声かけと一部介助 |

| 誤嚥せずに、安心して食事を摂りたい | むせることなく、食事を味わうことができる。 | 適切な食事量を適切な食事形態で食べる | 食事形態を検討する(ミキサー食・刻み食・ペースト食・とろみをつける) |

| 誤嚥による肺炎のリスクがある | 適切な姿勢を保ち、できるだけ自力で食べることができる。 | むせることなく、食事を味わうことができる。 | ・食事姿勢の保持 ・嚥下体操 ・口腔ケアの実施 ・誤嚥を予防する食事形態の検討 |

| 経管栄養の管理を行い、状態の安定を図りたい | 体調管理を行い、安定した病状で生活を送ることができる | 胃ろうのトラブルを予防し、病状が悪化しないようする | ・栄養剤の注入 ・医療処置・治療上の看護(痰の吸引・吸入、胃瘻の管理、チューブ類の交換) ・胃ろう周辺の清拭 ・定期受診 ・全身状態の観察(腹部の膨満 呼吸状態 下痢) ・緊急時の対応 ・定期的な体位交換(褥瘡予防) ・バイタルチェック ・口腔ケアの実施 |

排泄

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 手の振戦があるが、安心してトイレで排泄したい | 排泄の失敗をすることなく、安心して排泄することができる | 見守りや介助を受けながら排泄することができる | 手の振戦があるため、排泄時の見守りと一部介助 |

| 便秘になりやすいが、出来る限りスムーズに排泄したい | 快適な日常生活を送る | スムーズに排泄できるようになる | ・水分摂取 ・適度に体を動かす ・繊維の多い食事の摂取 ・便を柔らかくする下剤の服用 |

| 頻尿などの排尿障害があるが、安心して排泄したい | 快適な日常生活を送る | 安心して排泄できるようになる | ・手足を動かし筋力アップさせる ・アルコールやカフェインはできるだけ控える ・トイレまで安全に移動できるように環境を整備する |

入浴

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 身体の清潔を保ち快適に生活したい | 身体の清潔を保ち、気持ちよく生活ができる | 定期的に入浴ができ、身体の清潔を保つことができる | 洗身・洗髪等の入浴の介助及び見守り ※入浴出来ない時の対応(手浴・足浴・軟膏塗布・清拭) |

| 一人での入浴では、十分な洗身や、皮膚の観察もできないので、デイサービスで入浴をして清潔を保ちたい | 身体の清潔を保持し皮膚疾患を予防する | 定期的に体を清潔にして爽快感が持てる | ・入浴の見守り及び、一部介助 ・洗身・洗髪の見守り及び介助 ・水分補給 ・全身皮膚の状態の確認 |

| 気持ちよく生活したい | 皮膚疾患を防ぐことができる | 身体の清潔が保持できる | 洗身・洗髪介助(特浴で対応) 全身状態の確認 しっかり声かけを行いながら行う |

| 体温調整が難しく、汗をかいて皮膚にかゆみがある | 身体の清潔を保持し皮膚疾患を予防する | 身体の清潔が保持できる | ・入浴の見守り及び、一部介助 ・洗身・洗髪の見守り及び介助 ・水分補給 ・全身皮膚の状態の確認 |

交流

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 人との交流をして楽しい時間を過ごし気分転換を図りたい | 交流の場に参加し、会話や活動参加などして気分転換できる | 楽しみを多く持ってドーパミンの分泌を増やす | ・他者との交流の機会を作る ・レクリエーションの参加 |

コミュニケーション

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 声が小さくなってコミュニケーションが取りづらくなってしまう | 不安なく安心して生活することができる | 話を傾聴することで安心して生活できる | ゆっくりと丁寧にコミュニケーションをとるようにする |

| 言葉がうまく出ないがみんなとコミュニケーションをとりたい | 多くの人とコミュニケーションを取ることができる | コミュニケーションの方法を確保して、多くの人と話をする | ・ゆっくりと丁寧にコミュニケーションをとるようにする |

| 言葉が単調で抑揚がなくなってしまう | 不安なく安心して生活することができる | 話を傾聴することで安心して生活できる | ・交流の機会を作って発声訓練を行う ・言語訓練を行う |

病状管理

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| パーキンソン病があるが褥瘡ができないようにしたい | ベッドから離れて、できるだけ起きて生活することができる | 自分で定期的に体圧分散することができる | 外出の機会を作り、できるかぎり体を動かす |

| 褥瘡を早く治したい | 褥瘡が治癒し、痛みなく過ごせる | 褥瘡部分の除圧を行い、患部を完治させる | ・患部の除圧を行う ・マットレスの導入 ・全身状態の観察 ・栄養改善 ・患部の清潔保持 ・定期的な体位変換 |

| 医学的管理を受けて病状の進行を遅らせたい | 健康管理を行い、体調維持ができる | 体調の変化を早期に発見できる | ・バイタルチェック ・服薬確認と状態観察(服薬時間、服薬量、副作用) ・健康相談、助言 |

| パーキンソン病のため一人での通院が困難なので、安心して安全に通院したい。 | 一人での通院が困難なので、安心して安全に通院することができる | 介助を受けながら通院できる | ヘルパーによる通院介助を行う ・医師の指示を聞く ・医師に日頃の様子を箇条書きにして渡す ・服薬確認 |

| 前傾姿勢になり、呼吸が浅くなってしまう | 体調が落ち着いて、穏やかに生活できる | 呼吸状態を改善させる | ・時々深呼吸を行って、呼吸状態を維持させる ・居室内の清掃や換気を行う |

| パーキンソン病があるが、出来る限り自分のことは自分で行いたい | 寝たきりにならず、出来る限り現在の生活を維持できる | 体力や意欲が向上し、活力ある毎日送ることができる | 外出の機会を作る |

| 体調に波があるが、出来る限り自分のことは自分で行いたい | 自分でできることを増やす | 症状緩和と運動機能を保持させる | 身体機能を維持する為、体を動かす機会を増やす |

その他

| ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

| 緊急時の連絡体制を確保したい | 不安なく安心して生活することができる | 緊急時の連絡体制を確保し、安心して生活する | 緊急時の連絡体制確保 |

| よだれが出やすくなってしまう | 快適な日常生活を送る | 出来るかぎりよだれが出ないようにする | ・飴やガムをかんで一時的に唾液を減少させる ・頬や舌、唇をやさしく刺激するマッサージ ・口のまわりの筋力トレーニング ・清潔なタオル等でこまめに拭く |

| 足に不快感があって眠れない | 安心して睡眠をとることが出来る | 足の不快感を軽減する | ・脚をマッサージする |

| 痛みを感じることなく、安心して生活したい | 痛みを軽減して安心して生活できる | 痛みを把握して、速やかに対処できるようにする | ・主治医による診察 ・痛みの確認(痛みの強さ、場所) ・緊急時の対応と連絡先の確認 ・病状、身体の状態観察 ・マッサージ ・薬物治療(鎮痛剤) ・湿布薬を貼る |

| 家計の経済的負担を軽減したい | 介護のサポート体制が確保され安心して生活する | 経済的な負担や不安を軽減したい | ・難病医療費助成 ・高額療養費の還付制度 ・障害者医療費助成制度 |

サービス担当者会議の要点

| 検討した項目 ① サービス提供上・日常生活における留意点 検討内容 ① サービス提供上・日常生活における留意点 【身体機能について】 ・下肢筋力の平衡機能が維持できるようにリハビリテーションを継続していく必要がある ・散歩や体操など適度な運動習慣をつけるようにする必要がある ・少しでも自立した生活ができるように、リハビリテーションを行い運動機能の向上を図る ・日内変動があるため、動きやすい時間を把握してリハビリテーションを行うようにする

【食生活について 】 【服薬について】 【外出の機会確保について】 【日常生活について】 【健康管理について】 【生活環境の整備について】 【緊急時の対応について】 【介護負担軽減】 結論 残された課題 |

専門職からの助言、照会、情報提供

医師

| 薬物療法による効果や服薬状況等を関係機関で共有し、定期的に医師へ報告できるようにする必要があります。 |

| 薬の副作用でオン・オフ現象が出ると、動作障害が激しくなります。 薬の服用時間によってある程度、その時間帯を予測することも可能です。入浴の時間帯などはそれらを配慮したうえでケアプランを検討してください。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインなどをチームで共有できるようにしておきましょう。 |

| 発症後十数年の経過で次第に自立が困難となるでしょう。 単調で言葉の抑揚が乏しいなどの言語障害 、認知症やうつ状態なども考えられます。また起居動作や歩行、移動動作の際に転倒の危険が発生するので、住宅環境の整備や福祉用具の導入などを検討する必要があるでしょう。 |

| 身体の動きが緩慢となったり、口数が少なくなるなどの症状が出ることがあります。 うつ病が疑われる可能性も考えられるため、それらの症状がある場合は医師へ報告してください。 |

| 振戦の有無や第一歩がなかなか踏み出せないような足すくみ状態、小刻み歩行などの様子について、 定期的な病院受診の際に医師へ報告するようにしてください。 |

| 継続的な服薬治療が必要なため、独自の判断で服薬を止めないように注意する |

| ドーパミン補充薬を長期服用しているとオン・オフ現象の副作用が発生することがあります。薬の効果が切れるオフ状態では身体が動かなくなってしまいます。 |

| オン・オフ現象や不随意運動などの症状が発生した場合の対応方法を決めておき、また必要に応じて医療機関へつなぐことも必要です。 |

薬剤師

| オン・オフ現象や不随意運動などの症状が発生した場合の対応方法を決めておき、また必要に応じて医療機関へつなぐことも必要です。 |

| ドーパミン補充薬を長期服用しているとオン・オフ現象の副作用が発生することがあります。薬の効果が切れるオフ状態では身体が動かなくなってしまいます。 |

| 安楽に呼吸できるように薬物療法を実施しています。 |

| 継続的な服薬治療が必要なため、独自の判断で服薬を止めないように注意する |

| 薬の効果を最大限出すために、また副作用を防ぐためには、医師に指示された通りの時間、量の薬を飲み続けることが重要です。 |

| 薬の作用・副作用や再発のサインなどをチームで共有できるようにしておきましょう。 |

| 薬物療法による効果や服薬状況等を関係機関で共有し、定期的に医師へ報告できるようにする必要があります。 |

看護師

| 病状の進行度合いを家族や医師、ケアチームで共有できるようにしておく必要があります。 |

| オン・オフ現象や不随意運動などの副作用が発生した場合の対応方法を決めておく必要があります。(必要に応じて医療機関へつなぐことも検討) |

| 服薬について用法、用量が守られているか確認する必要があります。 |

| オンオフ現象、不随意運動の対応を医師にあらかじめ確認しておく必要があります。 |

リハビリ専門職

| パーキンソン病のオン・オフ現象みられるため、服薬管理によってコントロールしていくと同時に、調子が良い時間帯を見極め、リハビリや運動などの体を動かす時間を積極的に作っていようにしています。 |

| 前のめりで突進していくような歩行が見られ、バランスを崩して転倒する危険性が高くなっています。 |

| 動作が緩慢で、1日の大半をベッドで寝るか、椅子に座って過ごすようになっています。同じ姿勢で過ごすと筋肉や関節の拘縮、褥瘡などのリスクが高まるため、調子が良い時間を見極めて、少しでも身体を動かすようにしていく必要があると思います。 |

栄養士

| バランスの良い食事が摂れるように食材や献立を工夫する必要があります。 |

| 摂食障害によるむせ込みなどによって、食事量や水分量が減少していく場合があります。栄養状態の悪化、体重減少、脱水症状が出ていないか観察していく必要があります。 |

| パーキンソン病の進行によって嚥下障害が出てくる可能性がります。咀嚼や飲み込みに時間がかかる、むせ込み事が多くなるなどの症状が出ていないか観察が必要です。 |

| 病気が進行すると嚥下障害が出てくる可能性もあるため、食事形態や食事姿勢について検討・工夫していく必要があります。 |

モニタリングで使える文例

| 【身体機能について】 |

| 歩行障害があらわれており、自宅に閉じこもりがちになっている。動かずじっとしていると、身体の機能が低下してしまうため、積極的に外出の機会を確保し、散歩や運動をするなどして、筋力や体力の衰えを防ぐ必要がある。 |

| 歩行の一歩目が前のめりとなる『すくみ足』の症状が見られ転倒の危険がある。移動時の介助、特に歩き初めは介助や見守りをしっかりと行う必要がある。 |

| 前のめり歩行で、歩いているうちに早足になるため転倒の危険がある。身体が前かがみにならないよう、かかとをしっかり付けて歩くことと、手すりや杖などにしっかりとつかまりながら歩行するよう助言した。 |

| パーキンソン病のオン・オフ現象みられるため、服薬管理によってコントロールしていくと同時に、調子が良い時間帯を見極め、リハビリや運動などの体を動かす時間を積極的に作っていようにする必要がある。 |

| 小刻み歩行やすり足歩行が見られるため、ふだんから腕を大きく振り、足を上に持ち上げるように心がけて歩くよう助言した。 |

| 動作が緩慢で、1日の大半をベッドで寝るか、椅子に座って過ごすようになっている。同じ姿勢で過ごすと筋肉や関節の拘縮、褥瘡などのリスクが高まることを説明したうえで、調子が良い時間は少しでもベッドや椅子から離れて身体を動かすように助言した。 |

| 下肢筋力の平衡機能が維持できるようにリハビリテーションを継続している。 |

| 【食生活について 】 |

| 病気が進行すると嚥下障害が出てくる可能性もあるため、食事形態や食事姿勢について検討・工夫が必要。 |

| 摂食障害によるむせ込みなどによって、食事量や水分量が減少している。栄養状態の悪化、体重減少、脱水症状が出ていないか定期的に観察していく必要がある。 |

| 栄養状態を改善させるため、バランスの良い食事が摂れるようにする。 |

| パーキンソン病では、嚥下障害によって、むせたり水分や食べ物を誤嚥しやすくなり、誤嚥性肺炎になることもある。食事形態や食事姿勢、また使用する食器についても検討が必要。 |

| 【服薬について】 |

| 薬の効果が突然なくなり、動けなくなってしまったり、効果が突然あらわれて、急に動けるようになるオン・オフ現象がみられるため、必要に応じて医師や薬剤師に相談して薬の調整を依頼できること家族へ伝えた。 |

| 長期間の服用や服用の急な中止は副作用が出る場合があるので、服薬について用法、用量が守られているか確認し、副作用が出た場合は速やかに医師へ報告できるようにしておく。 |

| パーキンソン病では病気やお薬によって幻覚が見えるようになることがあるため、症状が出た場合に速やかにケアチームで情報共有できるようにしておく必要がある。 |

| ドーパミン補充薬は、 長期間投与し続けると『体が動かなくなる』『姿勢が前かがみになる』『ふるえが出る』等のオン・オフ現象やウェアリン グ・オフ現象がでるため、その際は医師や薬剤師へ情報提供できるようにしておく。 |

| オン・オフ現象や不随意運動などの副作用が発生した場合の対応方法について関係機関で共有している。また必要に応じて医療機関へつなぐことも周知させている。 |

| 【外出の機会確保について】 |

| 歩行障害があらわれており、自宅に閉じこもりがちになっている。動かずじっとしていると、身体の機能が低下してしまうため、積極的に外出の機会を確保し、散歩や運動をするなどして、筋力や体力の衰えを防ぐ必要がある。 |

| 外出の機会を確保して、閉じこもりや廃用症候群を予防している。 |

| 外出の機会や他者との交流機会を確保して運動不足やストレスを解消させている。 |

| 【日常生活について】 |

| 病状の進行についての不安や心配事を傾聴した。必要に応じて医療機関へつなぐことも検討する。 |

| 入浴は、筋肉の固縮をやわらげ、自律神経障害による冷えの改善が期待できる。またリラックス効果によって、ストレス解消や気分転換にもつながるため、継続して入浴できるようにしていく。 |

| 十分な睡眠をとりストレスをためないような生活スタイルが確立されている。 |

| 筋肉の固縮によって、動作が小さくなったり関節の動かせる範囲が狭くなるため、衣類は着脱のしやすいものを選ぶように助言した。 |

| 【精神的な不安や悩みについて】 |

| 病状の進行や悪化に伴い、できていたことができなくなっていくことへの不安や寂しさを話してくれる。 否定や肯定をせずにあるがままの思いを傾聴することに専念した。 |

| 穏やかな笑顔や表情を時々見せることもあるが、病状の進行・悪化に伴い、 徐々に痛みが増している様子で、苦痛や不安な表情を浮かべることも多くなった。 |

| 【健康管理について】 |

| 病状の進行度合いを家族や医師、ケアチームで共有できるようにしている。 |

| 身体の動きが緩慢となったり、口数が少なくなるなどの症状があらわれた場合は、速やかに医師へ報告できるようにしておく。 |

| すくみ足、小刻み歩行、すり足歩行、振戦の有無などの様子について、 定期受診の際に情報提供できるようにしている。 |

| 【生活環境の整備について】 |

| 歩行の一歩目が前のめりとなる『すくみ足』の症状が見られ転倒の危険がある。安全に移動するために自宅の環境整備が必要である。 |

| 前のめり歩行で、歩いているうちに早足になるため転倒の危険がある。身体が前かがみにならないよう、かかとをしっかり付けて歩くことと、手すりや杖などにしっかりとつかまりながら歩行するよう助言した。 |

| 症状が進行し、起居動作や歩行、 移動動作時に転倒の危険が あります。段差の解消等、 住宅改修を検討します |

| 小刻み歩行やすり足歩行が見られるため転倒の危険がある。今後も安全に移動するには手掛かりになるもの、支えになるものが必要である。 |

| 自宅内はできる限り見通しをよくして、コード類や敷物はとりのぞいて転倒しないように配慮している。またトイレや浴室、玄関など特に転倒の危険性が高いところには手すりの設置を行っている。 |

| 難病の指定を受け、医療費の助成制度が受けられるため、必要な情報を行った。 |

| 【緊急時の対応について】 |

| 薬の効果が突然なくなり、動けなくなってしまったり、効果が突然あらわれて、急に動けるようになる現象です。 |

| 自己判断で薬を急に中止することは非常に危険で、生命の危険にかかわることがあるので、絶対に控えるように説明した。 |

| オンオフ現象、不随意運動の対応を医師にあらかじめ確認している。 |

| 【介護負担軽減】 |

| 病状の進行とともに介護量が増大し、負担やストレスが増大するため、軽減するための対策検討も必要。 |

| 【総合評価】 |

| パーキンソン病のため、振戦や小刻み歩行、前のめり歩行になることで転倒する危険がある。今後も、病状悪化と転倒防止のために運動や内服治療を続けていく必要がある。 |

| 現在の機能を維持することで生活に対する意欲が向上を目指す必要がある。そのためにも運動や服薬、食事管理を行い、出来る限り病状の進行を遅らせていく必要がある。 |

4大症状に配慮したケアプラン作成

1 振戦(手が震える)

2 筋固縮(筋肉の動きが硬くなる)

3 無動(動作が緩慢になったり、動けなくなる)

4 歩行障害(小幅、前のめり、加速歩行)