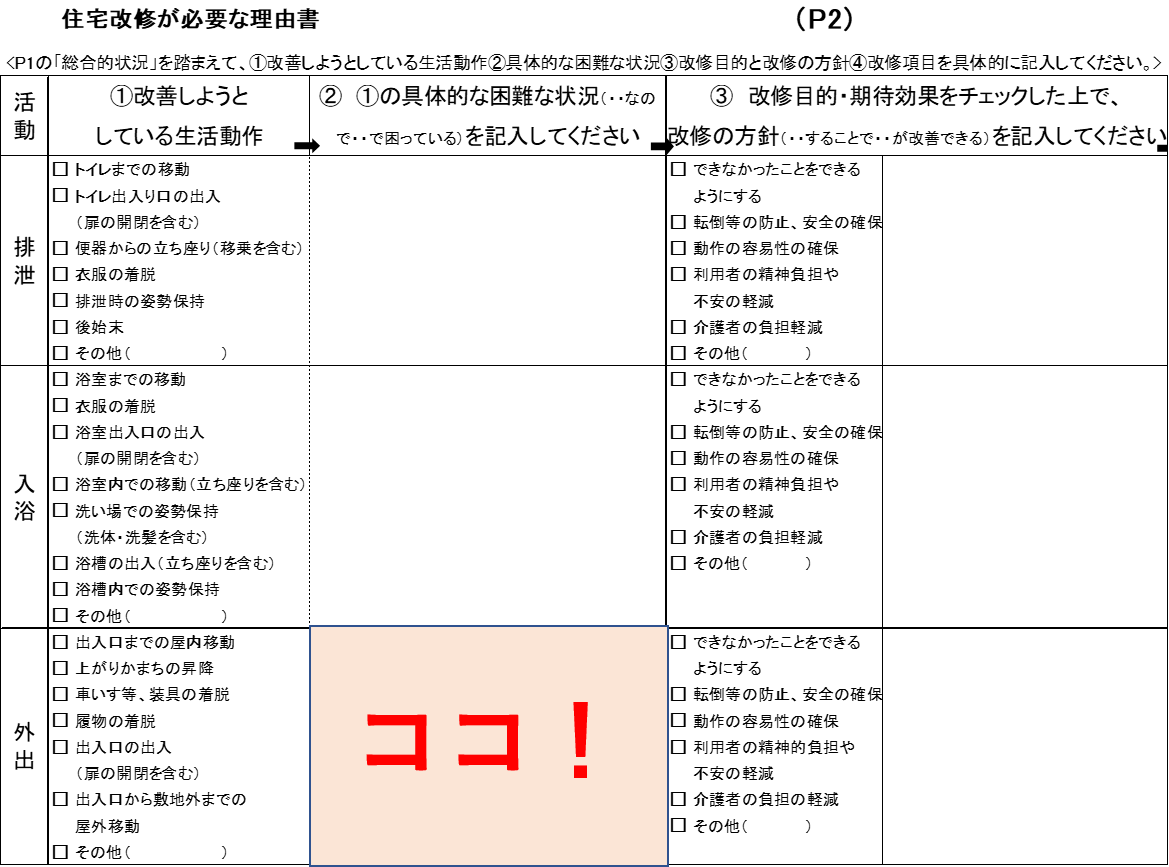

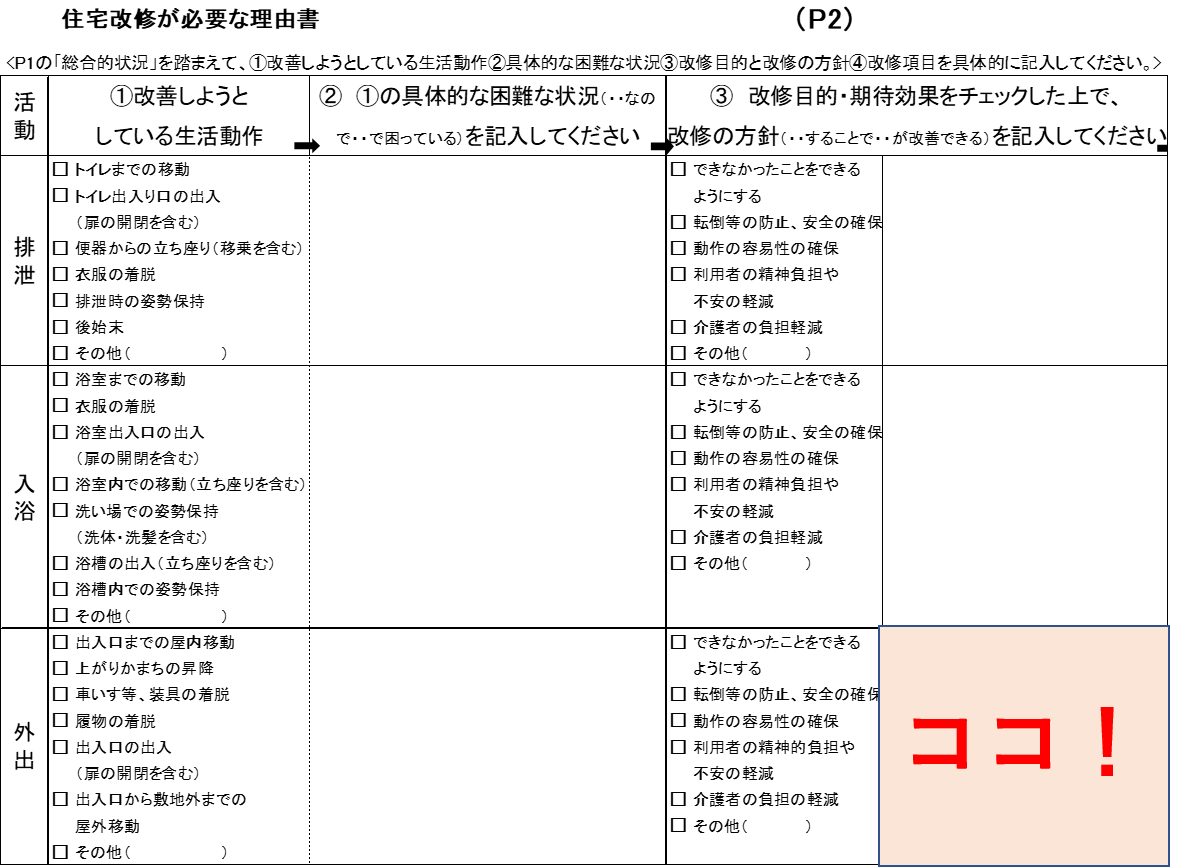

住宅改修理由の記載例です♪

厚生労働省が示している『住宅改修が必要な理由』のP2の書き方に準じています。

参考にしてください♪

・・・なので ・・・で困っている

➡・・・することで・・・が改善できる

という書き方見本(記入例・文例)を掲示しております。

住宅改修の理由書でご活用ください

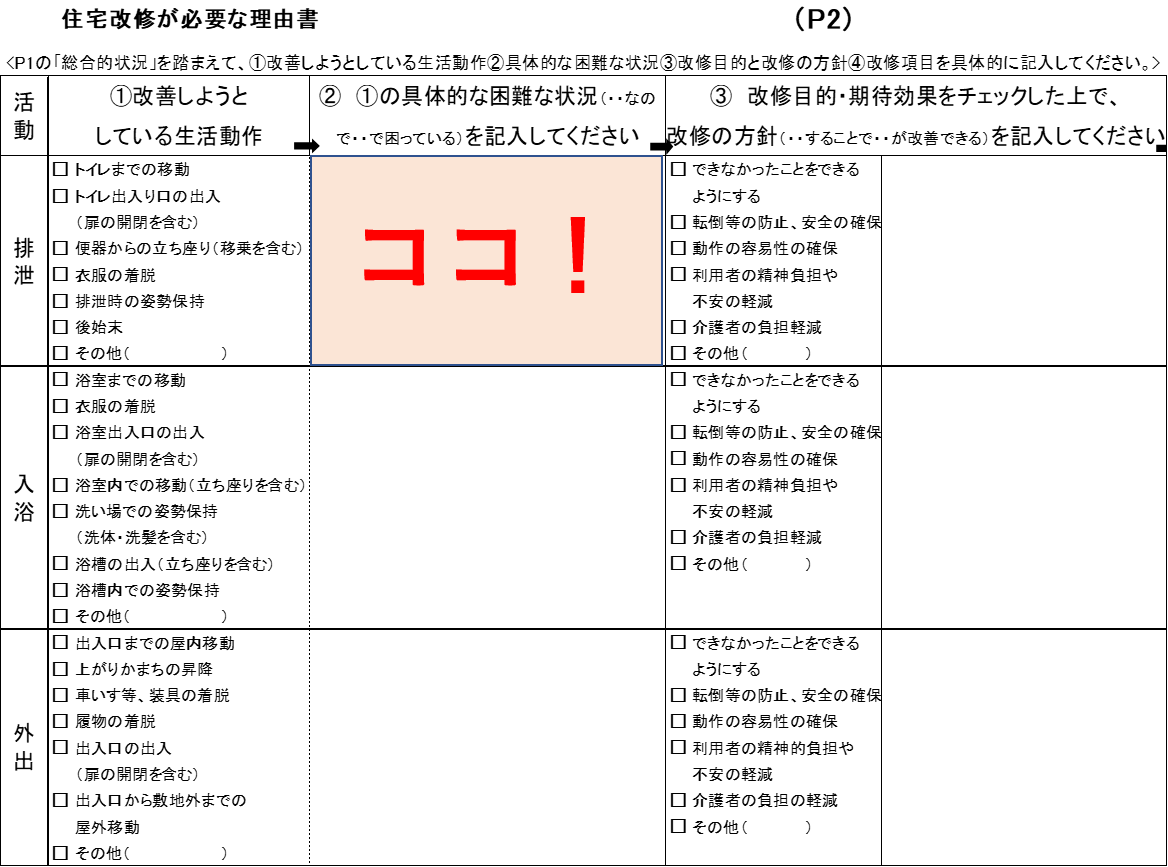

①排泄

具体的な困難な状況(・・・なので・・・で困っている)

トイレまでの移動

- 下肢筋力が低下し、すり足歩行の為、トイレの入り口にある〇㎝の段差にバランスを崩して転倒の危険性がある。

- 膝痛があり歩行が不安定で居室からトイレまで間、手掛かりになるものがなく、バランスを崩して転倒の危険性がある。

- 骨粗鬆症により腰痛や膝痛が続いており歩行が不安定であるが、居室からトイレまでは〇mあり、つかまる物もないため本人にとって大きな負担となっている。

- 寝室からトイレまでは〇mあり、移動は家具や壁を伝い歩きしており、特に夜間の移動は薄暗く、ふらつきもあるため非常に危険で転倒の可能性がある。

- 転倒による骨折のため腰痛・膝痛があり、移動に時間がかかり、居室からトイレまでの移動の間に失敗してしまうことがある。

- 腰部、胸部圧迫骨折により痺れと痛みがあり、居室内の移動は歩行器を使用しているが、途中に〇㎝の段差があり転倒の危険性がある。

- 脳血管障害による麻痺があり、歩行は見守りを要する。居室からトイレまで手掛かりになるようなものがなく危険である。

- 麻痺からくる可動域制限により転倒のリスクが大きい。居室からトイレまでは距離があり時間がかかって間に合わないことがある。

- 下肢筋力の低下が見られ、歩行状態が不安定で転倒の危険性がある。トイレまでの移動は壁や家具を伝っているが不安定で転倒の危険性がある。

- 時間帯により身体状況が大きく変動する為、調子が悪い時には歩行と立ち上がりが不安定で危険である。

- 下肢筋力の低下が見られ、居室からトイレまでフリーハンドで移動することは困難である。

- 腰の痛みと痺れがありトイレまで支え無しで移動することは困難である。

- 居室からトイレまでの動線には手掛かりになるものがなく危険である。

- パーキンソン病による振戦と小刻み歩行、前傾姿勢となり支えなしでトイレまで移動することは転倒のリスクがあり危険である。

- 変形性膝関節症により間接の可動域に制限がある。またしびれや痛みもあり、移動時に転倒の危険性が高い。夜間トイレまでの移動は転倒の危険を伴う。

トイレ出入口の出入り

- 筋力低下によりトイレの出入り口にある〇㎝の段差に躓いて転倒する危険性がある。

- トイレの扉は内開きであるため、開閉時トイレ内での活動を狭めてしまい、体勢が不安定となって転倒するリスクが高まる。

- 関節リウマチにより両下肢の可動域に制限があり、トイレの出入り口にある〇㎝の段差にもつまずいてしまい危険である。

- 膝に痛みを抱えており、すり足歩行でトイレ出入口の数センチの段差にもつまずいて危険である。

- 室内は歩行器で移動している。トイレのドアが開き戸で開閉時に体を後ろに下げる必要があるため、不安定になり危険である。

- トイレの出入り口にはつかまるものがなく、トイレのドアの開閉時に不安定になりやすく転倒の危険性がある。

- 独居のため介助なく移動しているが、歩行が不安定で、頻繁に転倒している。トイレの入り口には〇㎝の段差があり、つまずいて転倒の危険がある。

- 〇〇のため歩行は不安定であり、トイレの入り口には支えになるものがないため転倒のリスクが高い。

便器からの立ち座り

- 心疾患があり、血圧の変動による頭痛やめまいの症状があるため、起き上がりや立ち上がりの際にふらつきがある。トイレにはつかまるものがないため転倒の危険が高い

- 便座からの立ち座りの際に手掛かりになるものがなく、不安定になり危険である。

- 事故の後遺症による肩の痛みや下肢の筋力低下があり、起居動作時に痛みやふらつきがあるが、トイレ内には手すり等がなく危険である。

- 腰痛と膝痛があり立ち座りの際に時間がかかる。トイレ内には支えになるものがなく身体的負担が大きい。

- 日により、また時間帯により身体状況が大きく変動する為、調子が悪い時には起き上がりがスムーズに出来ないことがある。夜間トイレに行く際も、起き上がりができずに失禁することが増えており、本人にとっても介護者にとっても大きな負担となっている。

衣服の着脱

- トイレでパンツとズボンの上げ下げをする際、手掛かりになるものがなく危険である。

- トイレで立位を保ちながらズボン等の上げ下げをする際、不安定になりやすく、トイレ内には支えになるものがなく危険である。

- 腰・両膝関節の痛みにより、便座への立ち座りが負担となっている。手すりが無いため衣服の着脱に時間を要し、転倒の不安がある。

排泄時の姿勢保持

- 体幹を支える筋力が低下しており、排泄時に座位保持ができず不安定になり危険である。

- 膝の関節可動域制限があり立ち座りや座位の姿勢保持が困難で転倒の危険性が高い。

- 股関節や膝関節に拘縮があり、何も持たずに座位を保つことは出来ないが、トイレ内には支えになるものがない。

- 体幹が弱く徐々に体が傾いてしまうが、トイレ内に手すりがなく危険である。

後始末

- トイレで立位を保ちながら陰部をふき取る際、支えになるものがなく転倒の危険性がある。

- 排泄後の後始末をする際に支えがなく、ふらついて転倒の危険性がある。

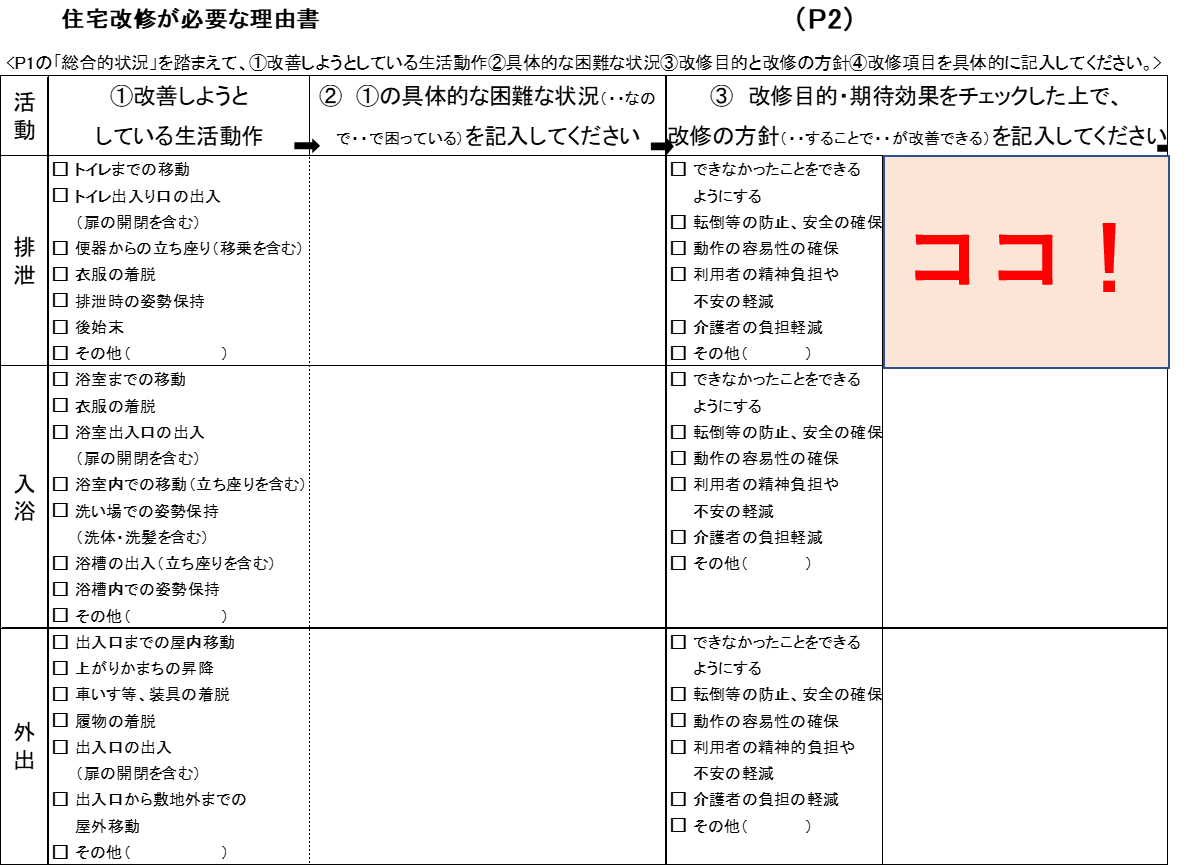

改修の方針(・・・することで・・が改善できる)

手すりの取り付け

- トイレまでの動線に支えとなる手すりを取り付けることで、介護者の手を借りることなく、自力でトイレまで移動することが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- トイレの出入り口に支えとなる手すりを取り付けることで、膝への負担と転倒リスクを軽減することができ、排泄に対する本人の自尊心を保つことが出来る。

- 手すりを使用することで介護者の手を借りず、安全に便座の立ち座りを行うことができ、転倒リスクと介護者の負担が軽減できる。

- 手すりを使用することで、安全に排泄時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 ズボンの上げ下げ 後始末)を行うことができ、排泄失敗の精神的不安も軽減できる。

- 手すりを使用することにより、『排泄は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を傷つけることなく、安全に排泄時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 ズボンの上げ下げ 後始末)を行うことができる。

- 手すりを取り付けることで、排泄時の立ち座りや排泄後の処理を、介護者の手を借りずに行うことができる。

- 手すりを取り付けることで、排泄時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 ズボンの上げ下げ 後始末)を自分で行うことができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- 手すりを取り付けることで、介護者の見守りを必要とすることなく、自力で排泄中の座位を保持することができる。また排泄に対する自尊心やプライドを守ることが出来る。

- 手すりの取り付けにより、安全な排泄動作が可能となり、痛みや転倒、失禁などに対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 手掛かりとなる手すりを取り付けることで、排泄時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 ズボンの上げ下げ 後始末)を自分で行うことができ、本人及び介護者の不安や負担を軽減することが出来る。

- 手すりを取り付けることで、安全に排泄することができ、失禁や転倒に対する本人の精神的な不安や負担を取り除くことができる。

- 手すりを使用することにより、立ち上がりの際、身体への負担が軽減され、安定した排泄動作が出来るようになる。

- 手すりを使用することにより、安楽に排泄することができ、転倒や失禁に対する精神的な負担を軽減することができる。

- 手すりを取り付けることで、介護者の手を借りず、容易にトイレからの出入りをすることができ、本人の精神的不安や介護者の負担を軽減することができる。

- 手すりを取り付け、使用することで、トイレの出入りから座位保持、立ち座り、後始末までの一連の動作を安定して自力で行うことができる。

スロープ・段差解消

- 出入り口にスロープを取り付けることで、安全にトイレへの出入りをすることができ、介護者の手を借りることなく、自力でトイレまで移動することが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- トイレの出入り口の段差を解消することで、車いすでの出入りが可能となり『排泄は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を保つことが出来る。

- トイレ入り口の高低差を解消することで、安全に出入りすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- トイレ入り口の敷居を撤去することで、安全に出入りすることができ、転倒、失禁などに対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- トイレの出入り口の段差を解消することで、介護者の手を借りず、容易にトイレからの出入りをすることができ、本人の精神的不安や介護者の負担を軽減することができる。

開き戸を引き戸へ変更

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、安全にトイレへの出入りをすることができ、介護者の手を借りることなく、自力でトイレまで移動することが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- トイレの戸を開き戸から引き戸に変更することで、車いすでの出入りが可能となり『排泄は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を保つことが出来る。

- トイレの戸を開き戸から引き戸に変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、転倒、失禁などに対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、介護者の手を借りず、容易にトイレからの出入りをすることができ、本人の精神的不安や介護者の負担を軽減することができる。

ドアノブ変更

- ドアノブをレバータイプに変更することで、自力で扉の開閉とトイレの出入りが可能となり、介護者の手を借りることなく、自力で排泄を行うことができ、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、歩行器を使用しながら自力で扉の開閉とトイレの出入りが可能となり『排泄は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を保つことが出来る。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、バランスを崩すことなく安全にトイレの出入りをすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、バランスを崩すことなく安全にトイレの出入りをすることができ、転倒に対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、家族の介助を要していたトイレの出入りを見守り程度で行うことができ、本人および介護者の負担を軽減できる。

和式便座から洋式便座

- 便座を和式から洋式へ変更することで、安全に立ち座りを行うことができ『排泄は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を保つことが出来る。

- 便座を和式から洋式へ変更することで、容易に便座からの立ち上がり動作を行うことができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- 便座を和式から洋式へ変更することで、排泄時の座位保持を容易に行うことができ、転倒、失禁などに対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 便座を和式から洋式へ変更することで、排泄後の後始末をバランスを崩すことなく行うことができ、介護者の手を借りることなく、本人の精神的不安や介護者の負担を軽減することができる。

- 便座を和式から洋式へ変更することで、排泄時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 ズボンの上げ下げ 後始末)を自分で行うことができ、本人及び介護者の不安や負担を軽減することが出来る。

- 便座を和式から洋式へ変更することで、『排泄は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を傷つけることなく、安全に排泄時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 ズボンの上げ下げ 後始末)を行うことができる。

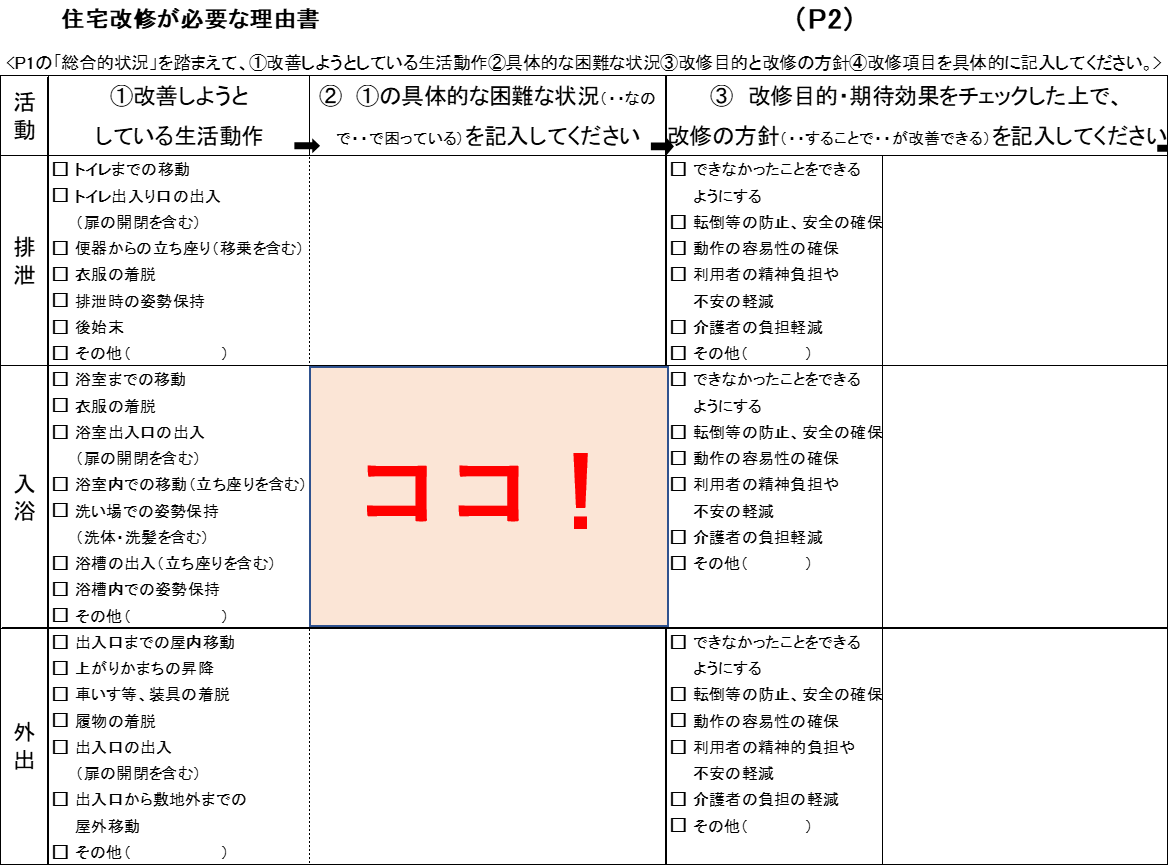

②入浴

具体的な困難な状況(・・・なので・・・で困っている)

浴室までの移動

- 下肢筋力の低下が見られ、歩行状態が不安定で転倒の危険性がある。浴室までの移動は壁や家具を伝っているが不安定で転倒の危険性がある。

- 下肢筋力の低下が見られ、居室から浴室までフリーハンドで移動することは困難である。

- 下肢筋力が低下し、すり足歩行の為、浴室の入り口にある〇㎝の段差にバランスを崩して転倒の危険性がある。

- パーキンソン病による振戦と小刻み歩行、前傾姿勢となり支えなしで浴室まで移動することは転倒のリスクがあり危険である。

- 麻痺からくる可動域制限により歩行時にふらつきがある。居室から浴室までは〇mの距離があり、本人にとって負担となっている。時間がかかりふらついて転倒の危険性が高い。

- 変形性膝関節症により間接の可動域に制限がある。またしびれや痛みもあり、移動時に転倒の危険性が高い。居室から浴室までは支えになるものがなく転倒の危険を伴う。

- 膝痛があり歩行が不安定で居室から浴室まで間、手掛かりになるものがなく、バランスを崩して転倒の危険性がある。

- 脳血管障害による麻痺があり、歩行は見守りを要する。居室から浴室まで手掛かりになるようなものがなく危険である。

- 転倒による骨折のため腰痛・膝痛があり、移動に時間がかかり、居室から浴室までの移動に疲れて転倒するリスクが高い。

- 寝室から浴室までは〇mあり、移動は家具や壁を伝い歩きしており、特に夜間の移動は薄暗く、ふらつきもあるため非常に危険で転倒の可能性がある。

- 時間帯により身体状況が大きく変動する為、調子が悪い時には歩行と立ち上がりが不安定で危険である。

- 骨粗鬆症により腰痛や膝痛が続いており歩行が不安定であるが、居室から浴室までは〇mあり、つかまる物もないため本人にとって大きな負担となっている。

- 腰部、胸部圧迫骨折により痺れと痛みがあり、居室内の移動は歩行器を使用しているが、途中に〇㎝の段差があり転倒の危険性がある。

- 腰の痛みと痺れがあり浴室まで支え無しで移動することは困難である。

- 居室から浴室までの動線には手掛かりになるものがなく危険である。

衣服の着脱

- 脱衣所でパンツとズボンの上げ下げをする際、手掛かりになるものがなく危険である。

- 浴室で立位を保ちながらズボン等の着脱をする際、不安定になりやすく、浴室内には支えになるものがなく危険である。

- 腰・両膝関節の痛みにより長時間の立位が保てない。浴室には手すりが無いため衣服の着脱に時間を要し、転倒の不安がある。

浴室出入り口の出入(扉の開閉を含む)

- 筋力低下により浴室の出入り口にある〇㎝の段差に躓いて転倒する危険性がある。

- 関節リウマチにより両下肢の可動域に制限があり、浴室の出入り口にある〇㎝の段差にもつまずいてしまい危険である。

- 膝に痛みを抱えており、すり足歩行で浴室出入口の数センチの段差にもつまずいて危険である。

- 室内は歩行器で移動している。浴室のドアが開き戸で開閉時に体を後ろに下げる必要があるため、不安定になり危険である。

- 浴室の出入り口にはつかまるものがなく、ドアの開閉時に不安定になりやすく転倒の危険性がある。

- 独居のため介助なく移動しているが、歩行が不安定で、頻繁に転倒している。浴室の入り口には〇㎝の段差があり、つまずいて転倒の危険がある。

- 〇〇のため歩行は不安定であり、浴室の入り口には支えになるものがないため転倒のリスクが高い。

浴室内での移動(立ち座りを含む)

- 心疾患があり、血圧の変動による頭痛やめまいの症状があるため、起き上がりや立ち上がりの際にふらつきがある。浴室にはつかまるものがないため転倒の危険が高い。

- バスチェアからの立ち座りの際に手掛かりになるものがなく、不安定になり危険である。

- 事故の後遺症による肩の痛みや下肢の筋力低下があり、起居動作時に痛みやふらつきがあるが、浴室内には手すり等がなく危険である。

- 腰痛と膝痛があり立ち座りの際に時間がかかる。浴室内には支えになるものがなく身体的負担が大きい。

洗い場での姿勢保持(洗体・洗髪含む)

- 体幹を支える筋力が低下しており、洗身洗髪中に座位保持ができず不安定になり危険である。

- 膝の関節可動域制限があり立ち座りや座位の姿勢保持が困難で転倒の危険性が高い。

- 股関節や膝関節に拘縮があり、何も持たずに座位を保つことは出来ないが、浴室内には支えになるものがない。

- 体幹が弱く徐々に体が傾いてしまうが、浴室内に手すりがなく危険である。

浴槽の出入り(立ち座り含む)

- 心疾患があり、血圧の変動による頭痛やめまいの症状があるため、起き上がりや立ち上がりの際にふらつきがある。浴槽と洗い場の間にはつかまるものがないため転倒の危険が高い

- 浴槽からの立ち座りの際に手掛かりになるものがなく、不安定になり危険である。

- 事故の後遺症による肩の痛みや下肢の筋力低下があり、起居動作時に痛みやふらつきがあるが、浴槽と洗い場の間には手すり等がなく危険である。

- 腰痛と膝痛があり立ち座りの際に時間がかかる。浴槽と洗い場の間には支えになるものがなく身体的負担が大きい。

浴槽内での姿勢保持

- 体幹を支える筋力が低下しており、浴槽内で座位保持ができず不安定になり危険である。

- 膝の関節可動域制限があり立ち座りや座位の姿勢保持が困難で転倒の危険性が高い。

- 股関節や膝関節に拘縮があり、何も持たずに座位を保つことは出来ないが、浴槽内には支えになるものがない。

- 体幹が弱く徐々に体が傾いてしまうが、浴槽内に手すりがなく危険である。

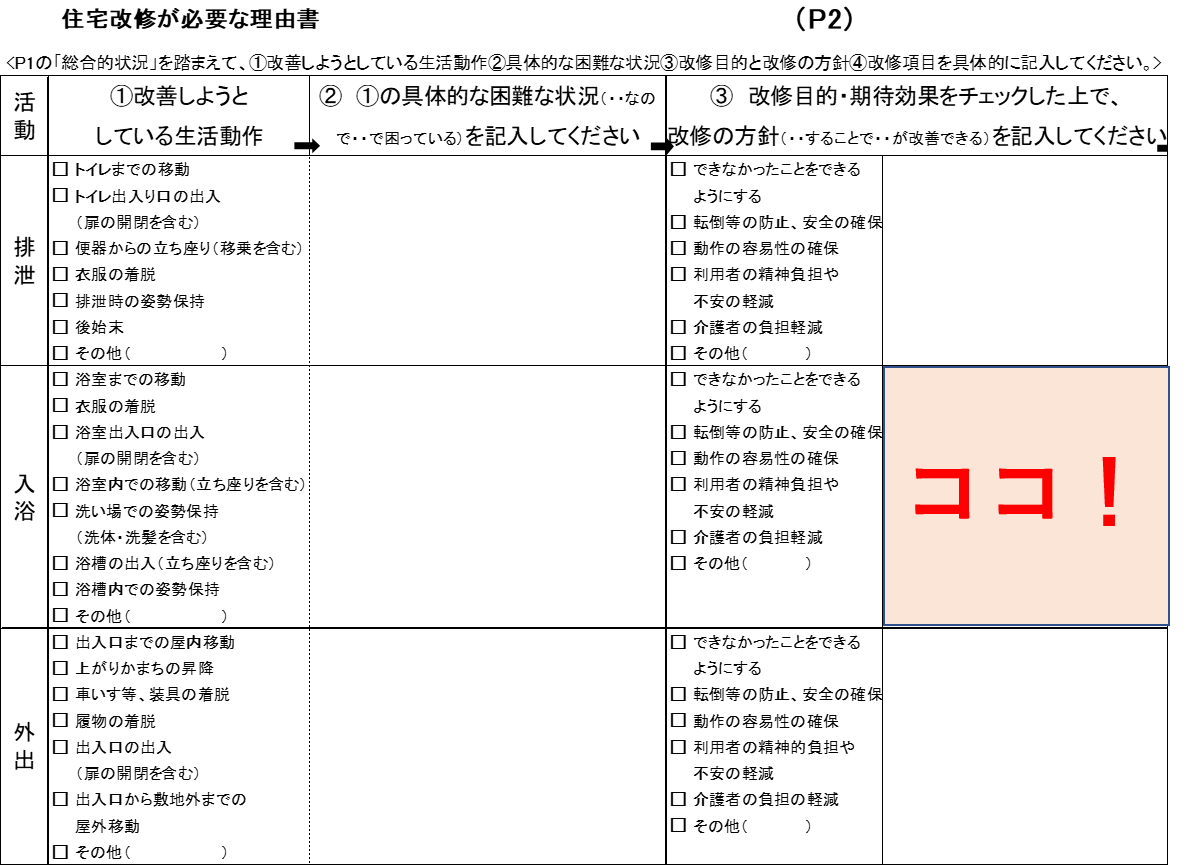

改修の方針(・・・することで・・が改善できる)

手すりの取り付け

- 浴室までの動線に手すりを取り付けることで、介護者の手を借りることなく、自力で浴室まで移動することが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- 浴室の出入り口に手すりを取り付けることで、膝への負担と転倒リスクを軽減することができ、入浴に対する本人の自尊心を保つことが出来る。

- 手すりを使用することで、介護者の手を借りず、安全にシャワー椅子の立ち座りを行うことができ、転倒リスクと介護者の負担が軽減できる。

- 手すりを使用することで、安全に入浴時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 衣類の着脱)を行うことができ、『入浴はできる限り自宅で行いたい』という本人の希望を実現することが出来る。

- 手すりを使用することにより、『入浴は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を傷つけることなく、安全に一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 衣服の着脱)を行うことができる。

- 手すりを取り付けることで、浴室内の移動 浴槽への移乗 立ち座り 衣服の着脱を介護者の手を借りずに行うことができる。

- 手すりを取り付けることで、家族の介助を要していた入浴時の一連の動作(出入り 立ち座り 座位保持 浴槽への移乗 衣類の着脱)を見守り程度で行うことができ、本人および介護者の負担を軽減できる。

- 手すりを取り付けることで、介護者の見守りを必要とすることなく、自力で入浴中の移動や移乗が可能となり、本人の自尊心やプライドを守ることが出来る。

- 手すりを取り付けることで、安全な入浴動作(出入り 立ち座り 浴槽への出入り 衣類の着脱)が可能となり、痛みや転倒などに対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 手すりの取り付けにより、浴室の出入りから座位保持、立ち座り、衣服の着脱までの一連の動作を安定して自力で行うことができる。

- 手すりを取り付けることで、安全に入浴することができ、本人の精神的な不安や負担を取り除くことができる。

- 手すりを使用することにより、立ち上がりの際、身体への負担が軽減され、安定した入浴動作が出来るようになる。

- 手すりを使用することにより、安楽に入浴することができ、精神的な負担を軽減することができる。

スロープ・段差解消

- 出入り口にスロープを取り付けることで、安全に浴室への出入りをすることができ、介護者の手を借りることなく、自力で浴室まで移動することが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- 浴室の出入り口の段差を解消することで、歩行器での出入りが可能となり『入浴は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を保つことが出来る。

- 浴室入り口の高低差を解消することで、安全に出入りすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- 浴室入り口の敷居を撤去することで、安全に出入りすることができ、転倒などに対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 浴室出入り口の段差を解消することで、介護者の手を借りず、容易に浴室からの出入りをすることができ、本人の精神的不安や介護者の負担を軽減することができる。

開き戸を引き戸へ変更

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、介護者の手を借りることなく、自力で浴室の出入りが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- 浴室の戸を開き戸から引き戸に変更することで、歩行器での出入りが可能となり『入浴は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を保つことが出来る。

- 浴室の戸を開き戸から引き戸に変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、転倒に対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、家族の介助を要していた浴室の出入りを見守り程度で行うことができ、本人および介護者の負担を軽減できる。

ドアノブ変更

- ドアノブをレバータイプに変更することで、自力で扉の開閉と浴室の出入りが可能となり、介護者の手を借りることなく、自力で入浴を行うことができ、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、歩行器を使用しながら自力で扉の開閉と浴室の出入りが可能となり『入浴は誰の手も借りたくない』という本人の自尊心を保つことが出来る。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、転倒に対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- ドアノブをレバータイプに変更することで、家族の介助を要していた浴室の出入りを見守り程度で行うことができ、本人および介護者の負担を軽減できる。

床材変更(滑りにくい素材)

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、介護者の手を借りず、安全にシャワー椅子の立ち座りを行うことができ、転倒リスクと介護者の負担が軽減できる。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、膝への負担と転倒リスクを軽減することができ、入浴に対する本人の自尊心を保つことが出来る。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、安全に入浴時の一連の動作(浴室の出入り 浴槽への移乗 立ち座り)を行うことができ、『入浴はできる限り自宅で行いたい』という本人の希望を実現することが出来る。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、水はけも改善され、バランスを崩すことなく安全に移動・移乗を行うことができる。また素材が樹脂であるため万が一転倒した際も衝撃が軽減される。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、家族の介助を要していた入浴時の一連の動作(出入り 立ち座り 浴槽への移乗)を見守り程度で行うことができ、本人および介護者の負担を軽減できる。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、水はけを改善し、バランスを崩すことなく安全に入浴動作を行うことができる。また素材が樹脂であるため万が一転倒した際も衝撃が軽減される。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、安全な入浴動作(移動 移乗 起居動作)を行うことが出来、転倒リスクと本人の精神的な負担を軽減することができる。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、転倒リスクを軽減することができ、本人及び介護者の負担を軽減することが出来る。

- 床材を滑りにくい素材に変更することで、入浴中の転倒リスクを軽減でき、入浴に対する自立心を向上させることが出来る。

③外出

具体的な困難な状況(・・・なので・・・で困っている)

出入り口までの屋内移動

- 下肢筋力の低下が見られ、歩行状態が不安定で転倒の危険性がある。玄関までの移動は壁や家具を伝っているが不安定で転倒の危険性がある。

- 下肢筋力の低下が見られ、居室から玄関まで支えになるものがなくフリーハンドで移動することは困難である。

- 下肢筋力が低下し、すり足歩行の為、玄関までの廊下にある〇㎝の段差にバランスを崩して転倒の危険性がある。

- パーキンソン病による振戦と小刻み歩行、前傾姿勢となり支えなしで玄関まで移動することは転倒のリスクがあり危険である。

- 麻痺からくる可動域制限により歩行時にふらつきがある。居室から玄関までは〇mの距離があり、本人にとって負担となっている。時間がかかりふらついて転倒の危険性が高い。

- 変形性膝関節症により間接の可動域に制限がある。またしびれや痛みもあり、移動時に転倒の危険性が高い。居室から玄関までは支えになるものがなく転倒の危険を伴う。

- 膝痛があり歩行が不安定で居室から玄関まで間、手掛かりになるものがなく、バランスを崩して転倒の危険性がある。

- 脳血管障害による麻痺があり、歩行は見守りを要する。居室から玄関まで手掛かりになるようなものがなく危険である。

- 転倒による骨折のため腰痛・膝痛があり、移動に時間がかかり、居室から玄関までの移動に疲れて転倒するリスクが高い。

- 寝室から玄関までは〇mあり、移動は家具や壁を伝い歩きしており、特に朝の移動は体の拘縮が強く、ふらつきもあるため非常に危険で転倒の可能性がある。

- 時間帯により身体状況が大きく変動する為、調子が悪い時には歩行と立ち上がりが不安定で危険である。

- 骨粗鬆症により腰痛や膝痛が続いており歩行が不安定であるが、居室から玄関までは〇mあり、つかまる物もないため本人にとって大きな負担となっている。

- 腰部、胸部圧迫骨折により痺れと痛みがあり、居室内の移動は歩行器を使用しているが、玄関までの廊下にはに〇㎝の段差があり転倒の危険性がある。

- 腰の痛みと痺れがあり玄関まで支え無しで移動することは困難である。

- 居室から玄関までの動線には手掛かりになるものがなく危険である。

上がり框の昇降

- 下肢筋力の低下が見られ、歩行状態が不安定で転倒の危険性がある。玄関の上がり框には〇㎝の段差があり、つかまる物もないため転倒の危険性がある。

- 下肢筋力の低下が見られ、玄関の上がり框を何も持たずにフリーハンドで移動することは困難である。

- 下肢筋力が低下とすり足歩行の為、しっかりと両下肢を挙上できず、上がり框にある〇㎝の段差にバランスを崩してしまい、自力で段差を昇降することが出来ない。

- パーキンソン病による振戦と小刻み歩行、前傾姿勢となり支えなしで〇㎝ある玄関の上がり框を昇降することは転倒のリスクがあり危険である。

- 麻痺からくる可動域制限により両下肢をしっかりと挙上することが出来ず、玄関にある〇㎝の上がり框を昇降することは、本人にとって負担となっている。時間がかかりふらついて転倒の危険性が高い。

- 変形性膝関節症により間接の可動域に制限がある。またしびれや痛みもあり、移動時に転倒の危険性が高い。玄関の上がり框は〇㎝の段差があり、支えになるものがなく転倒の危険性が高い。

- 膝痛があり歩行が不安定で玄関の上がり框は、手掛かりになるものがなく、バランスを崩して転倒の危険性がある。

- 脳血管障害による麻痺があり、歩行は見守りを要する。玄関の上がり框には手掛かりになるようなものがなく危険である。

- 転倒による骨折のため腰痛・膝痛があり、移動に時間がかかり、玄関上がり框にある〇㎝の段差昇降に疲れて転倒するリスクが高い。

- 移動は家具や壁を伝い歩きしている。玄関には〇㎝の段差があり、通院などで外出する際、ふらつきもあるため非常に危険で転倒の可能性がある。

- 時間帯により身体状況が大きく変動する為、調子が悪い時には歩行と立ち上がりが不安定で、外出時、玄関の段差昇降が危険である。

- 骨粗鬆症により腰痛や膝痛が続いており歩行が不安定であるが、玄関上がり框には〇mの段差があり、つかまる物もないため本人にとって大きな負担となっている。

- 腰部、胸部圧迫骨折により痺れと痛みがあり、居室内の移動は歩行器を使用しているが、玄関上がり框には〇㎝の段差があり転倒の危険性がある。

- 呼吸器疾患があり2~3mごとに息切れしてしまうため、玄関の上がり框にある〇㎝の段差を支え無しで昇降することは困難である。

- 自力で歩行することはできず移動は車いすである。通院やデイサービスなどの外出時に、玄関上がり框にある〇㎝の段差を昇降することは高齢で非力な介護者にとって大きな負担となっている。

車いす等、装具、履物の着脱

- 体幹を支える筋力が低下しており、履物の着脱中に座位保持ができず不安定になり危険である。

- 膝の関節可動域制限があり立ち座りや座位の姿勢保持が困難である。外出時に玄関での履物着脱を行う際は支えになるものがなく転倒の危険性が高い。

- 股関節や膝関節に拘縮があり、何も持たずに座位を保つことは出来ないが、玄関には支えになるものがなく、履物の着脱時にバランスを崩しやすく危険である。

- 体幹が弱く徐々に体が傾いてしまうが、玄関に手すりがなく履物等を着脱する際にバランスを崩しやすく危険である。

出入り口の出入(扉の開閉含む)

- 筋力低下により玄関扉にある〇㎝の段差に躓いて転倒する危険性がある。

- 関節リウマチにより両下肢の可動域に制限がある。玄関扉には〇㎝の段差があり、手すり等もないため、ふらついて転倒するリスクが高く危険である。

- 膝に痛みを抱えており、すり足歩行で玄関出入口の数センチの段差にもつまずいて危険である。

- 室内は歩行器で移動している。玄関のドアが開き戸で開閉時に体を後ろに下げる必要があるため、不安定になり危険である。

- 玄関入り口にはつかまるものがなく、ドアの開閉時に不安定になりやすく転倒の危険性がある。

- 独居のため介助なく移動しているが、歩行が不安定で、頻繁に転倒している。玄関入り口には〇㎝の段差があり、つまずいて転倒の危険がある。

- 〇〇のため歩行は不安定であり、玄関出入り口には支えになるものがないため転倒のリスクが高い。

出入り口から敷地外までの屋外移動

- 下肢筋力の低下が見られ、歩行状態が不安定で転倒の危険性がある。玄関から門までの動線に高さが異なる段差があるため、歩きにくくふらついて転倒しそうになることが頻回にあった。

- 下肢筋力の低下が見られ、玄関から門まで支えになるものがなくフリーハンドで移動することは困難である。

- 下肢筋力が低下し、すり足歩行の為、玄関から門までの階段(〇㎝ 〇段)にバランスを崩して転倒しそうになることが頻回にあった。

- パーキンソン病による振戦と小刻み歩行、前傾姿勢となり支えなしで玄関から門まで移動することは転倒のリスクがあり危険である。

- 麻痺からくる可動域制限により歩行時にふらつきがある。玄関から門までは〇mの距離があり、また足元も砂利や不規則に配置された庭石があり、躓いて転倒の危険性が高い。

- 変形性膝関節症により間接の可動域に制限がある。またしびれや痛みもあり、移動時に転倒の危険性が高い。玄関アプローチにはスロープがあるが、角度が○度と急傾斜で、支えなしで移動することは本人にとって大きな負担となっている。

- 膝痛があり歩行が不安定で玄関から道路まで〇段の石段があり、その昇降は本人にとって大きな負担となっている。

- 脳血管障害による麻痺があり、歩行は見守りを要する。玄関から道路まで手掛かりになるようなものがなく足元も砂利が敷き詰められておりバランスを崩しやすく危険である。

- 転倒による骨折のため腰痛・膝痛があり、移動に時間がかかる。杖歩行であるが玄関から道路まで〇mあり、足元には〇㎝の段差もあるためバランスを崩して転倒するリスクが高い。

- 下肢筋力の低下がみられ移動は車いすであるが、玄関から道路までの動線には庭石が歩幅に合わせて配置されており、介助者にとって障害となっている。

- 骨粗鬆症により腰痛や膝痛が続いており歩行が不安定であるが、居室から玄関までは〇mあり、つかまる物もないため本人にとって大きな負担となっている。

- 腰部、胸部圧迫骨折により痺れと痛みがあり、移動は歩行器を使用しているが、玄関から道路までの途中に芝生が植えられており、歩行器での走行がしづらく、また玄関先に段差があるので昇降が大きな負担となっている。

- 腰の痛みと痺れがあり、玄関アプローチの距離が長くでこぼこした段差があるので、シルバーカーでの外出時に不安がある。

- 玄関ポーチに〇㎝の段差があり、歩行器での昇降出入りが不安定である。

- 自力で歩行することはできず移動は車いすである。通院やデイサービスなどで外出することがあるが、玄関から道路までの途中に階段(〇㎝ 〇段)があり、その昇降は高齢で非力な介護者にとって大きな負担となっている。

改修の方針(・・・することで・・が改善できる)

手すりの取り付け

- 玄関までの動線に手すりを取り付けることで、安全に外出することができ、生活領域の拡大につながる。

- 玄関の上がり框に手すりを取り付けることで、膝への負担と転倒リスクを軽減することができ、通院や通所サービスなどの外出を安全に行うことが出来る。

- 手すりを使用することで、安全に玄関での立ち座り、段差昇降、靴の着脱を行うことができ、転倒リスクを軽減できる。

- 手すりを使用することで、安全に外出時の一連の動作(段差昇降 立ち座り 靴の着脱)を行うことができ、転倒リスクと介護者の負担が軽減できる。

- 手すりを使用することにより、安全に外出時の一連の動作(段差昇降 立ち座り 靴の着脱)を行うことができる。そして安全に外出することで生活領域の拡大につながる。

- 手すりを取り付けることで、安全に玄関と玄関アプローチの段差を昇降することができ、転倒リスクと介護者の負担を軽減することが出来る。

- 手すりを取り付けることで、通院や通所サービスなどの外出時に安全に玄関から道路への出入りを行うことができる。

- 手すりの取り付けにより、本人の身体的苦痛を軽減し、安全な階段昇降が可能となる。

- 手掛かりとなる手すりを取り付けることで、安全に玄関での立ち上がりを行うことができる。

- 手掛かりとなる手すりを取り付けることで、玄関と玄関アプローチへの移動を行うことができる。

- 手すりを取り付けることにより、外出時の介護者の身体的な負担を軽減することができる。

- 手すりを取り付けることで、安全に外出することができ、本人の精神的な不安や負担を取り除くことができる。

- 手すりを使用することにより、玄関での立ち上がりの際、身体への負担が軽減され、安定した移動と階段昇降が出来るようになる。

- 手すりを使用することにより、楽に移動することができ、外出の機会確保と生活領域の拡大につながる。

- 手すりを取り付けることで、容易に外出することができ、活動範囲の拡大が図られる。

- 手すりを使用することで安全に玄関を移動することができ、買い物や通院に安心して行くことができる。

- 手すりを使用することで安全に玄関を移動することができ、楽しみであるデイサービスに行くことができる。

スロープ・段差解消

- 玄関にスロープを取り付けることで、車いすでも安全に外出することができる。

- 玄関の出入り口の段差を解消することで、安全に昇降することができる。それが定期的な外出につながり、活動的な生活を送ることが出来る。

- 玄関の高低差を解消することで、安全に段差昇降することができ、家に閉じこもることなく生活空間の拡大につながる。

- 玄関の上がり框にステップを取り付けることで、バランスを崩すことなく昇降することができる。

- 玄関の上がり框に踏み台を取り付けることで、安全に段差昇降や立ち座り、靴の着脱を行うことができる。

- 玄関入り口の敷居を撤去することで、車いすでも安全に移動することができ、外出の機会確保と介護者の負担軽減につながる。

- 玄関の段差を解消することで、安全に移動、段差昇降することができ、買い物や通院に行くことができる。

- 玄関の段差を解消することで、安全に移動、段差昇降することができ、楽しみであるデイサービスに行くことができる。

- 玄関の段差を解消することで、安全に外出することができ、活動領域の拡大と生きがいづくりに繋がる。

- 玄関の段差を解消することで、自分で移動することができ、介護者の負担を軽減できる。

- 玄関の段差を解消することで介護量が減り、介護者の負担を軽減できる。

- 玄関の段差を解消することで、安全に移動・階段昇降することができ、外出の機会を確保することができる。

- 玄関から道路までの高低差を解消することで、車いすでも安全に移動することができる。

- 玄関から道路までの高低差を解消することで、介護者の負担なく車椅子移動が可能となる。

開き戸を引き戸へ変更

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、介護者の手を借りることなく、自力で玄関の出入りが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- 玄関の戸を開き戸から引き戸に変更することで、歩行器での出入りが可能となり『自宅にこもらず外出をしたい』という本人の自尊心や自立心を保つことが出来る。

- 玄関の戸を開き戸から引き戸に変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、転倒に対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、家族の介助を要していた外出時の出入りを見守り程度で行うことができ、本人および介護者の負担を軽減できる。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、安全に外出することができ、活動領域の拡大と生きがいづくりに繋がる。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、車いすでも安全に移動することができ、外出の機会確保と介護者の負担軽減につながる。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、安全に移動することができ、買い物や通院に行くことができる。

- 扉を開き戸から引き戸に変更することで、安全に移動することができ、楽しみであるデイサービスに行くことができる。

床材変更(滑りにくい素材)

- 玄関から門までの床材を変更することで、介護者の手を借りることなく、自力で道路の出入りが可能となり、本人の自立心と自尊心を保つことができる。

- 玄関から門までの床材を変更することで、歩行器での出入りが可能となり『自宅にこもらず外出をしたい』という本人の自尊心や自立心を保つことが出来る。

- 玄関から門までの床材を変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、本人や家族の不安や負担を解消することが出来る。

- 玄関から門までの床材を変更することで、バランスを崩すことなく安全に出入りすることができ、転倒に対する本人の不安や苦痛を軽減することが出来る。

- 玄関から門までの床材を変更することで、車いす移動時の揺れや抵抗がなくなり、本人および介護者の負担と転倒リスクが軽減できる。

- 玄関から門までの床材を変更することで、車いす移動時の揺れや抵抗がなくなり、高齢で非力な介護者でも負担なく移動介助をすることが出来る。

- 玄関から門までの床材を変更することで、歩行器移動の際、揺れや抵抗がなくなり、また水はけも良くなることで転倒リスクが軽減され、活動領域の拡大と生きがいづくりに繋がる。

- 玄関から門までの床材を変更することで、車いす移動時の揺れや抵抗がなくなり、また水はけも良くなることで転倒リスクが軽減され、安全に外出することが出来る。

- 玄関から門までの床材を変更することで、バランスを崩すことなく安全に移動することができ、定期的な外出(買い物や通院)が可能となる。

- 玄関から門までの床材を変更することで、歩行器でも安全に移動することができ、楽しみであるデイサービスに安全に行くことができる。